メインコンテンツ

光化学スモッグや光合成の現象を

解明する学問分野「光化学」とは?

分子が光と相互作用することで生じる変化を調べる

夏になるとしばしば発生する「光化学スモッグ」をご存知だろうか?光化学スモッグは、大気中の物質が太陽光によって反応し、生成された有害な物質によって起こる大気汚染のことを指す。具体的には、自動車や工場から大気中に排出された窒素酸化物(NOx)や揮発性有機化合物が紫外線により光化学反応を起こし、オゾン(O₃)などが発生する。生成した汚染物質は、Smoke(煙)とFog(霧)を合わせた造語であるSmog(スモッグ)となって大気を覆い、目の痛み、喉の痛みなど人体への影響を及ぼす。

リベラルアーツ学群の磯崎輔准教授の専門は物理化学。中でも、光によって起こる化学反応を対象とする「光化学」や、光によって分子の変化を捉える「分子分光学」の研究に取り組んでいる。

「光化学は、光を使って物質を合成したり、物質の光励起特性を調べたりする学問です。植物の光合成や、紫外線で肌が日焼けする現象も光化学の原理で説明することができます。光化学は、エネルギー、環境、医療、材料など、幅広い分野で応用されています。中でも私は、『二光子吸収』という現象に関する研究に取り組んでいます」

分子が2つの光子を同時に吸収することで

励起状態へと遷移する「二光子吸収」

二光子吸収(Two-Photon Absorption)について説明しよう。これは、分子が2つの光子を同時に吸収することで励起状態へ遷移する現象のことを指す。光子とは、電磁波の一種である光を粒子として考えたときの名称だ。磯崎准教授は、二光子吸収をものづくりや医療の分野で応用するための基礎研究として、精度の高い測定を行う手法の開発に取り組んでいる。

代表的な研究成果といえるのが、青山学院大学の研究チームとの共同研究として発表した「光検出光音響分光法」の開発だ。二光子吸収の測定には、過去にもさまざまな手法が発表されているが、この「光検出光音響分光法」は、既存の測定法の課題を克服する新たな要素を含んでいるという。

「新たな測定手法として、二光子吸収後に発生する音響波を検出する方法を開発しました。極めて検出感度の高い測定が可能で、他の方法では測定不可能な分子にも適用できる手法です。学会や論文などで研究成果を発表したところ、他大学の研究者から驚かれました」

最新研究論文がアメリカの化学会の論文誌

「Journal of Physical Chemistry」に掲載

現在の研究の根底にあるのは

「自然現象の原理を知りたい」という探究心

物理自然科学を専門的に学ぶために

理工系大学の理学部に進学

ノーベル化学賞を受賞した研究を見て知り

分子分光学の世界に可能性を感じる

学部2年次の1999年、アメリカのAhmed Zewail博士が、「フェムト秒レーザーを用いた化学反応の遷移状態の研究」でノーベル化学賞を受賞した。「フェムト秒レーザー」とは、10⁻¹⁵ 秒の超短パルスを発生するレーザーのこと。化学反応が起こる際の分子構造の変化を、レーザーを用いてスナップショット撮影できるという内容の研究で、光化学や分子分光学の世界に可能性を感じた。

学部卒業後は、東京工業大学大学院理工学研究科物質科学専攻で、レーザーを用いて気相中の分子に関する研究を博士課程まで続けた。国立環境研究所 大気圏環境研究領域の博士研究員(ポスドク)を経て、青山学院大学理工学部で助教に就任したタイミングで、研究の幅を広げようと考え、「二光子吸収」のテーマに取り組むようになる。そして、2018年から研究の舞台を桜美林大学に移し、研究を続けている。

「近年では、二光子吸収を利用して新たな機能性分子を創出する研究が活性化しています。二光子吸収は、レーザー加工など『ものづくり分野』だけでなく、光線力学療法など『医療分野』とも相性がいいと考えています。私も二光子吸収を医療分野で応用する研究にますます力を入れています」

「二光子吸収」を

がんの光線力学療法に応用する

二光子吸収を使いやすいものにして

社会実装に近づけるのが私の使命

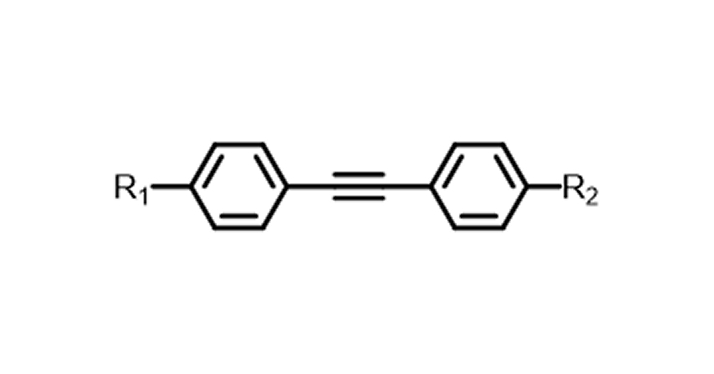

磯崎准教授が注力する最新の研究テーマは、「光線力学療法への応用を目指した二光子吸収特性の解明」だ。光線力学療法とは、がんの治療法の一種。腫瘍がある部位に薬剤を投与した後、レーザー光を照射することによって、光化学反応を起こし、腫瘍細胞を選択的に破壊する治療法だ。ここに「二光子吸収」を組み合わせることで、ピンポイントのレーザー照射で、超低侵襲な治療を実現できる可能性があるという。

「目標は、二光子吸収を利用した光線力学療法の臨床応用を実現することです。低侵襲で身体への負担も少ないがん治療として、患者さんの選択肢のひとつになっていくことが理想です。分子の二光子吸収の特性を解明し、より安全で扱いやすいものとして、社会実装に近づけることが私のミッションだと思っています」

教員紹介

Profile

磯崎 輔准教授

Tasuku Isozaki

1979年、愛知県生まれ。2002年、東京工業大学理学部化学科卒業。2004年、同大学院理工学研究科物質科学専攻修士課程修了。2008年、同専攻博士課程修了。博士(理学)。独立行政法人国立環境研究所大気圏環境研究領域博士研究員、青山学院大学理工学部化学・生命科学科助教を経て、2018年より桜美林大学リベラルアーツ学群講師、翌2019年より准教授。専門は光化学、分子分光学、大気化学、化学教育など。最近は中学生・高校生を対象にした化学の啓蒙活動にも力を入れている。

教員情報をみる<at>を@に置き換えてメールをお送りください。