メインコンテンツ

日経新聞で台北支局長、中国総局長を歴任

TSMCの熊本工場建設と台湾海峡有事は関係ない

世界最大級の半導体メーカーTSMC(台湾積体電路製造)が日本初の生産拠点である熊本工場を建設したことが大きな話題になっている。すでに、2024年12月に第1工場が本格稼働し、熊本県内の第2工場も近く着工される見通しだ。国内で第3、第4工場の誘致合戦も加熱しているという報道もあり、産業界の多くの人々が注目している。

このTSMCの日本進出を米中貿易摩擦に起因する東アジアの地政学の文脈のみで語る論考も数多く見かける。例えば、台湾海峡有事に備えて、台湾当局やアメリカ政府が指示したといった類いの見方だ。これに対し、「現場をまったく理解していない」と鋭い指摘をする研究者がいる。大学院国際学術研究科の山田周平特任教授だ。

「一連の工場計画では半導体産業の再興を目指す日本側の思惑に焦点が当たっていますが、TSMCにとって熊本工場は好条件が重なった結果の経営判断であり、日本の半導体再興は副産物でしかありません。もちろん、台湾海峡有事とも直接は関係ない。この動きを正確に理解するには、日本に活路を求める台湾側の事情を把握しておく必要があります」

中国・台湾のイノベーション動向を長年取材

山田特任教授の専門は、アジア圏の産業分析。特に、中国・台湾のイノベーション動向を長年ウォッチしてきた。それには理由がある。実は、山田特任教授の前職は新聞記者だったのだ。1991年から32年間にわたり、日本経済新聞社に勤務し、産業界の最前線で取材を続けてきた。中国語を学んだ経験があったことから、在職中は中国語圏の取材を担当する機会が多く、台北支局長、中国総局長などを歴任している。

「現在は主に世界市場に影響を与えるような中国圏のハイテク企業を研究し、経済系の専門誌やWebサイトに寄稿しています。中国ならファーウェイ、アリババ、テンセント、バイトダンス(TikTok運営会社)など、台湾は鴻海(精密工業)、TSMCなどの動きを2000年代からずっと追っています。中台関係は『敵対』の構図で捉えられがちですが、産業面では密接につながっています。ファーウェイ向けの半導体は、長らくTSMCが製造していた時代があります。逆に台湾の鴻海が中国で100万人の従業員を雇用し、アメリカ向けのiPhoneを製造していたこともあります。私は記者時代に、中国側、台湾側の両サイドから中台関係を見て来ました。この経験は貴重だと考えています」

半導体業界の企業分析を20年以上担当

2004年からの支局長として台北支局に勤務

中台のさまざまなハイテク企業を取材してきた山田特任教授が、特に詳しいのが半導体業界の動向だ。2002年頃から日本経済新聞で、日本国内の半導体業界の企業分析を担当し、2004年からの台北支局勤務時代も現地で半導体取材を続けてきた。2000年代前半といえば、日本人のほとんどがTSMCという企業名すら知らない時代。しかし、当時からすでにTSMCは、台湾当局の後押しを受け、アメリカを中心とする半導体サプライチェーンの中で頭角を現し始めていた。

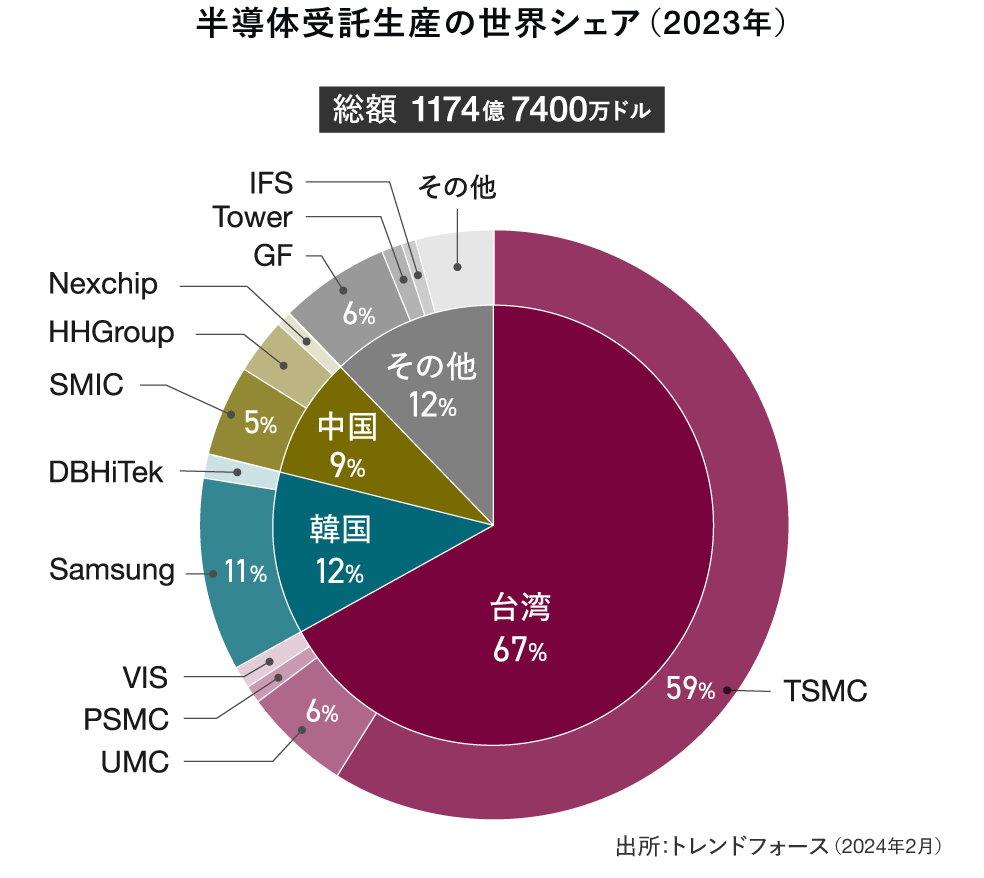

TSMCは、顧客が回路を設計した半導体チップの製造を請け負う「ファウンドリー」と呼ばれる業態のメーカー企業だ。台湾の調査会社トレンドフォースによると、TSMCは2023年の世界のファウンドリー市場でシェア59%(金額ベース)を占めている。半導体業界では近年、設計と製造の分業が定着し、世界生産の約4分の1をファウンドリーが担っているという。そのため、TSMC1社で世界の半導体チップの約15%を供給している計算となる。

TSMCの「脱台湾」化には2つの理由があった

TSMCはこれまで、生産拠点の9割以上を台湾域内に置いてきた。ところが、2020年5月に米アリゾナ州での工場建設を決めると、そこから熊本県や独ドレスデンなど海外への工場展開を加速している。TSMCはなぜ、工場の「脱台湾」へと舵を切ったのか——。その理由は2つあると山田特任教授は語る。

1つ目は、2018年春からの米中貿易摩擦によって、半導体産業に保護主義の波が押し寄せてきたこと。関税が原則ゼロだった半導体チップの輸出入は制裁・規制の対象となり、主要国・地域は経済安全保障の強化を理由に、巨額の補助金を投じた半導体工場誘致競争を繰り広げている。TSMCは、台湾での集中生産によりチップのコストを下げ、全世界に輸出するビジネスモデルを築いてきたが、貿易規制の対象となることで、これが崩れてしまった。そこで、巨額の補助金のサポートを受けられる日本などに新工場を建設することが、合理的な経営判断となったのだ。

2つ目は、台湾の産業界で「五欠(五つの不足)」が深刻化していること。五欠とは水、電力、土地、現場の作業者、高度人材の五つが足りない現象を指すもので、これらは台湾の地理的制約や人口規模に起因すると考えられている。特に半導体工場は大量の電力を消費するため、これ以上、台湾域内に工場を建設することは難しい。そこで、海外に目を向けるしかなかったのだという。

TSMCが熊本工場を建設した理由はAppleの要請

TSMCの海外工場を巡っては、半導体産業を対中抑止に使う台湾当局の「シリコンの盾」戦略の一環だとの解釈もあるが、山田特任教授はこれを「誤解」だと断じる。TSMCは時価総額が100兆円を超す巨大な上場企業であり、安保を基準にした経営で株主が納得するわけがないというのが山田特任教授の持論だ。

「単刀直入に言えば、TSMCが熊本工場を建設したのは、『Appleに画像センサーを供給しているソニーに協力するため』です。そこに日本政府の補助金が舞い込んだのです。ソニーは熊本県内の工場で画像センサーを生産し、iPhoneのカメラ用に大量供給しています。このセンサーは画像データを処理する『ロジック半導体』と重ね合わせて使う構造になっています。Appleはサプライチェーンを強化するために、熊本県内でロジック半導体を生産し、ソニーに供給することをTSMCに求めました。東アジアの政治専門家は、安全保障の観点のみで解説記事を書いていますが、産業界の側から見れば、まったく的外れです。産業的な合理性を頭に入れた上で、東アジアの経済安全保障を見る視点も大切です」

アジア圏の産業分析に基づく経営判断が重要

新聞社勤務時代に1年間の中国留学を経験

山田特任教授は、1991年に早稲田大学政治経済学部を卒業し、日本経済新聞社に入社する。在学中、第二外国語で「中国語」を選択していたこともあり、中国には関心があった。そんな縁もあり、入社後の1997年に中国の対外経済貿易大学で1年間の留学を経験した。そして、2004年から2008年まで、台北支局長を務め、TSMCなど台湾のハイテク企業の分析を担当した。

その後、日本国内でもアジア部次長兼中文サイトコンテンツアドバイザーとして、中華圏の情報発信に携わり、2013年から北京の中国総局に記者として赴任。今度は、中国側でファーウェイ、アリババなどの企業分析を担当しながら、現場取材の日々を送る。最終的に、2017年まで中国総局長を務め、中国ハイテク企業が急成長する様子を間近で見てきた。国際政治・マクロ経済の専門家とは異なる独自のアジア経済分析の視点は、こうした背景によって成り立っているのだ。

中国企業との関係構築は「リスクでもありチャンスでもある」

2019年からは、日本経済新聞社の系列である日本経済研究センターの研究員を兼務し、主に中華圏のハイテク企業の分析を担当。そして、2023年に32年間勤務した日本経済新聞社を離れ、桜美林大学大学院国際学術研究科の特任教授として、新たなスタートを切った。現在は主に中国語のMBAコースを担当し、中国から日本に留学している社会人などに向けて授業を行っている。中国語で授業を担当できる日本人教員は極めて珍しいという。

学生を指導する立場になった今、山田特任教授は、中国・台湾企業との関係構築について、イデオロギーや政治的立場ではなく、事実に基づいた産業分析の視点から考えることが何より重要だと力説する。第2次トランプ政権になり、米中貿易摩擦が深刻化するなか、中国企業とのパートナーシップは、「リスクでもありチャンスでもある」という。

「中国企業がすべて『反日』でもなければ、台湾企業がすべて『親日』というわけでもありません。実際、『親日だから』という理由で、重要な経営判断を下す大企業のトップなどいません。また、テクノロジーの点で日本がリードしていると思っている人も多いようですが、まったくそんなことはありません。中国にも台湾にも日本より優れた技術を持つ企業がたくさんあります。これからは、個別の企業や産業の実態を理解した上で、何が協力すべき点で何が譲れない点かを判断する必要があるでしょう。中国・台湾企業の実態を正確に把握できれば、その先に商機はあると思います」

研究者として山田特任教授が目下の目標に掲げるのは、「中国語圏のハイテク産業の動向をテーマにした単著」を出版すること。30年以上に及ぶ現場取材に裏打ちされた独自の現状分析は、東アジアでビジネスを展開する企業経営者の注目を集めるに違いない。

教員紹介

Profile

山田 周平特任教授

Shuhei Yamada

1968年兵庫県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。北京大学外資企業EMBA修了。大学卒業後、日本経済新聞社に入社。台北支局長、産業部キャップ、中国総局長などを歴任し、2019年より日本経済研究センター研究員を兼務。2023年4月より現職。共著に『中国の政治体制と経済発展の限界ー習近平政権の課題ー』(文眞堂、2025年)などがある。

教員情報をみる<at>を@に置き換えてメールをお送りください。