メインコンテンツ

学ぶ力を引き出す

日本語アドバイジングの実践

「支える」ことで深まる学び

日本語は、外国人学習者にとって習得が難しい言語のひとつとされている。ひらがな、カタカナ、漢字といった複数の文字体系、漢字の多様な読み方、複雑な敬語表現、あいまいさを含む言い回しや省略の多さなど、その難しさは多岐にわたる。こうした背景のもと、日本語教室をはじめとする学習支援の現場では、日本語を母語としない学習者一人ひとりに寄り添い、適切な支援を行うことが求められている。そんななか、「日本語学習アドバイジング」という独自の概念を提唱し、その実践に力を入れているのが、大学院国際学術研究科の黒田史彦教授だ。

日本語学習アドバイジングとは、学習者との個別対話を通して、自律的な日本語学習の実現を支援する個別相談を指す。黒田教授は、このアドバイジングのスタンスを「教えるのではなく、応援する感じ」だと表現する。

「学術用語としての“アドバイジング”は、日常的なアドバイスとは一線を画します。その違いは、学習者が自ら学習について考え、目標を設定し、行動することを促す点にあります。本人がその学習方法が必要だと気づくまでは、こちらが説明しても自分ごととして受け止められません。もう一歩教えたくなっても、学習者の主体的な気づきを待つ姿勢こそが、日本語学習アドバイジングには求められるのです。この忍耐強いアプローチは、学習者自身の成長を最大限に促進します」

さらに、黒田教授は「良い書き手への成長」を目標に据える「日本語アカデミック・ライティング支援」にも力を入れている。これは、大学で論文やレポートなど学術的な文章を書く留学生を対象に、説得力のある論理的な文章を作成するための構成や論の立て方を指導するものだ。母語ではない日本語で説得力のある学術論文を書くことは非常に困難であり、この支援が留学生の学業成就に大きく貢献していることは想像に難くない。

言語学から日本語教育へ、社会に届く知を求めて

「大学院時代、私は言語学を勉強していたのですが、この学びを社会還元する先や方法を探していました。そんな時に同期との対話から日本語教育について知り、これなら自身の研究を活かして社会に貢献できると思ったのです」

この出会いが黒田教授の人生の転機となり、日本語教育の道へと進むきっかけとなった。単なる学問的興味に留まらず、自身の学びを具体的な形で社会に役立てたいという強い志が、黒田教授を日本語学習支援の分野へと導いたのだ。

教材と授業の工夫が生む、個に応じた学びの形

大学院を卒業後、日本語教師としてのキャリアをスタートさせた黒田教授は、日本語学校や大学付属機関などで留学生に日本語を教えてきた。そのなかで常に意識してきたのは、「いかに無理・無駄なく学べるか」という学習効率を最大化することだった。しかし、学生がそれぞれ異なる学習スタイルやニーズを持っていると認識しながら、一人ひとりに合った日本語学習支援を実現することは、授業内では難しいという課題意識も持っていた。

「この課題を克服するために取り組んだのが、授業の改善と教材開発です。学習者のレベルや進度に合わせて選択肢を増やすため、段階別の教材やテキストを考案。教室外での学習を支援するため、初級日本語用教材のアプリ化にも携わりました」

初級日本語用教材アプリ「mic-J App!」

https://app.iculla.com/

また、日本人学生と留学生が共に学び合う「共修」の場を積極的に取り入れた。単に知識を詰め込むだけではなく、お互いに教え合い、学び合うことで、より深い理解と実践的なコミュニケーション能力を養える場の創出を目指したのだ。

「この共修の場では、日本語を母語とする日本人学生が、文法的に体系立てて日本語を学んできた留学生から、日本語の構造や論理的な説明について教えられるという逆転現象も起こりました。これは非常に興味深い出来事でしたね」

熟練の知を可視化する

「パターン・ランゲージ」の挑戦

支援者育成のためのコツの集約

黒田教授は、自らが日本語学習アドバイジングや日本語アカデミック・ライティング支援を積極的に行うだけでなく、それらを担う支援者を育てることに強い思いを抱いている。特に、支援者を目指している大学院生の育成においては、いかに早く戦力として通用するレベルにまで成長させられるかが喫緊の課題だったという。

そこで着目したのが、熟練の支援者が持つ実践知や経験則を抽出・可視化する「パターン・ランゲージ」だ。これは、熟練者へのインタビューを通して支援のためのコツをエッセンスとしてまとめ、カードのような形で提示することで、初心者が効率よく学び、実践に結びつけられるよう工夫されたもの。この手法は、言語化されにくい暗黙知を形式知として共有することを可能にし、支援者の育成プロセスを飛躍的に効率化する可能性を有しているという。

対話を促す知のカードで、共に考える文化を熟成

パターン・ランゲージは、単なる知識の伝達ツールに留まらない。黒田教授は、その多面的な活用法を強調する。たとえば、支援活動を振り返るツールとしても機能するため、カード化されたコツを見ることで、自身の実践を客観的に評価し、改善点を見つけることができ、自身の課題や足りない部分に気づくきっかけにもなるという。

「何よりも重要なのは、他の支援者との議論を活性化させる道具としての役割です。すでに取り組んでいることや、これからやってみたいことなどを話し合うきっかけ作りのツールとして活用できます。パターン・ランゲージを用いた対話を通じて、支援者たちは互いの経験を共有し、より深い洞察を得ることができるのです」

卒業後の共生社会を見据えた企業との共同支援

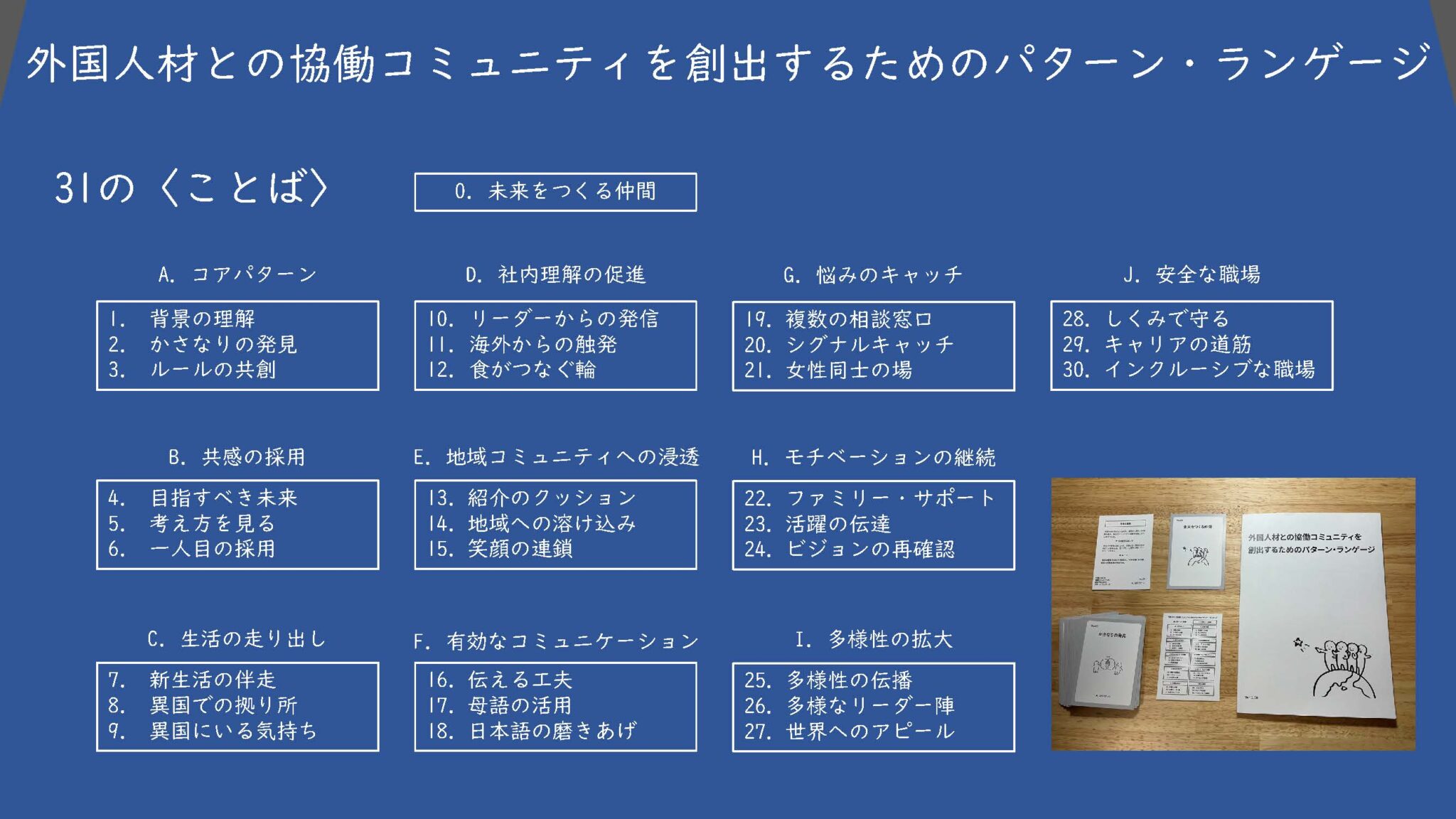

現在、黒田教授は、日本語教育の枠組みを超えて、パターン・ランゲージの可能性を広げる試みに挑戦している。特に注目されるのは、留学生が大学卒業後に日本企業で働く際に、日本人社員とうまく協働するためのコツをまとめた「外国人材と協働コミュニティを創出するためのパターン・ランゲージ」だ。このプロジェクトは、東京都や荒川区との連携で生まれたもので、外国人材の受け入れに成功している企業へのインタビューを通して、社内での多文化共生の知恵を抽出・共有することを目指しているという。

東京都と大学との共同事業について

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/daigaku/kyodo-jigyo

東京都立大学での実施概要

https://www.tmu.ac.jp/news/event/31565.html

「このパターン・ランゲージでは、外国人材を採用し、ともに会社の未来をつくっていくためのヒントが『パターン』という形式で31個収録されています。さまざまなテーマを扱っていますが、活用場面や目的が近いパターンによって3つずつのグループに分けています。各グループには『生活の走り出し』『社内理解の促進』のような見出しがあり、自分や会社の状況にあったパターンを簡単に見つけることができます。それぞれのパターンを手がかりに、自社に適した理想的な外国人材との共同コミュニティを思い浮かべて実践に移してみてほしいと考えています」

また、パターン・ランゲージを用いることで、外国人材を受け入れる側の企業などにおいては、外国人材を受け入れるための理念や実践の共有が可能となる。外国人材の採用や教育担当だけでなく、同じ職場で勤務することになる一般社員の間でも、共同コミュニティを実現するための思いを共有してほしいと黒田教授は語る。

「2023年には、荒川区にて外国人材の受け入れをテーマとしたワークショップを開催しました。対象は、これから外国人材の採用を検討している企業や、すでに受け入れている職場において共生の促進や環境改善を図りたいと考えている事業者です。実施した4種類のグループワークは、いずれもパターン・ランゲージならではの特長を活かしながら、職場内共生に関する自社の状況を振り返り、多文化共生に関する取り組みにおいて手薄な部分を見つけるなど、具体的な対応策に結びつく実践的な内容を展開しました」

2025年には、愛媛県で「企業の多文化共生の課題を解決!実践ワークショップ~パターンランゲージで新たな発想と視点を得る~」を開催。これには愛媛県内外の企業と大学から12名が参加。「さまざまなバックグラウンドの方の話を聞けて今後の方針が見えた」、「パターンランゲージを初めて体験したが、カードを通じて多くの意見を聞くことができ、勉強になった」といった声が寄せられたという。

人材不足が深刻化する日本社会において、外国人材の円滑な受け入れと活躍は喫緊の課題であり、パターン・ランゲージは、その解決に向けた重要なツールとなることが期待されている。今後さらにパターン・ランゲージを普及させ、より多くの人に活用してもらいたいと黒田教授は語る。

個を尊重し、創造性を育む

未来の日本語教育と社会

多様化する日本の魅力に応える日本語教育へ

黒田教授は、留学してくる学生に関して、かつては「日本語を学んで一旗上げよう」といった明確なキャリアアップや経済的成功を目的とする者が多かったと語る。しかし、近年ではその傾向に変化が見られるという。

「日本の経済力が相対的に低下するなかで、留学生が日本に期待するものが変化し、日本文化そのものに関心を持つ層が増えているように感じています。ビジネス面での成功を目指すのではなく、漫画とアニメ一辺倒というわけでもなく……。いろんな面で日本に関心を持つ人が増えているのではないでしょうか」

黒田教授の言葉は、日本の魅力が多角化し、より幅広い層の外国人材を引きつけていることを示唆している。こうした変化に対応するためには、日本語教育もまた、学習者の多様なニーズに応じた柔軟なアプローチが求められる。外国人材とのコミュニケーションにおいて、黒田教授は「ステレオタイプにとらわれず、一人ひとりに目を向けること」の重要性を強調する。

「外国人と相対する場面では、つい自分が日本代表のような感覚になってしまい、『日本人はこんな風に考えます。こんなことをします』と話してしまうことがよくあります。また相手の出身地のイメージにとらわれて『これだから○○人は…』という風に考えてしまいがちです。しかし、決してそんなことはありません。私たちは誰も日本代表でもないし、たまたま接した留学生もその国の代表ではないのですから。一人ひとりいろんな考え方や背景があるという事実に目を向けるとステレオタイプから脱却できるし、相手を大切に思って付き合えるようになると思います」

いわゆる「主語が大きすぎる」考え方からの脱却は、日本語学習における「自律性」や「個別性」にも通じるという。共通点や違いを認め合いながら関係性を築くことが、真の異文化間コミュニケーションには不可欠だと黒田教授は話す。

AI時代に、個性が活きる学びを目指して

AI技術の進化により、文法チェックや同時通訳など、言語学習におけるツールは今後さらに充実していくだろう。しかし黒田教授は、それでもなお人間にしかできないこと、すなわち「その人ならではの個性や創造性」に大きな期待を寄せている。

「誰でもできるようなことであれば、AIに委ねてもいい。しかし、ある特定の人物の強みや得意となると、その代わりはきかない。今後はそうした分野に注目をして力を注いでいくことになるでしょう」

AIが代替できる部分はAIに任せ、人間はより高度な思考や、個性を活かした表現に注力すべきだという考え方は、これからの時代を担う人々の役割を明確に示している。日本語教育においても、単なる言語知識の習得に留まらず、学習者自身の個性や創造性を引き出し、それを言語表現へと昇華させる支援がより重要になる。

多様な人々が共創できる社会のために

2025年4月に、桜美林大学に着任した黒田教授は、歴史ある大学に刺激的な新風を吹き込んでいる。特にアカデミック・ライティング支援と、それを担う支援者の育成には、今後ますます力を入れていくという。

「現代の日本においては大学、大学院に関わらず、日本語学習アドバイジングやパターン・ランゲージを体験的に学べる環境はめったにないと考えています。少しでも関心を持った方は、ぜひ桜美林大学で一緒に取り組んでいけたらいいなと思っています」

黒田教授の目指すものは、日本語学習者一人ひとりが、自分にぴったりの学習方法を見つけ、自分らしい学びをデザインできる社会の実現だ。そして、その学びを通じて、多様な背景を持つ人々が互いを尊重し、共に創造的な社会を築いていくことである。日本語教育のフロンティアを切り拓く教授の挑戦は、これからも続いていく。

教員紹介

Profile

黒田 史彦教授

Fumihiko Kuroda

筑波大学 第一学群 人文学類 卒業 学士(人文学)。東京工業大学 Global Edge Institute 非常勤講師・留学生センター 非常勤講師、早稲田大学 日本語教育研究センター/早稲田総研 常勤契約講師・インストラクター(任期付)・講師(任期付)・准教授(任期付)、国立国語研究所 共同研究員、早稲田大学大学院 日本語教育研究科 非常勤講師、首都大学東京(現・東京都立大学) 国際センター 准教授、東京都立大学 国際センター 教授を経て、2025年より現職。資格・免許/登録日本語教員。受賞/The 9th International Conference on Computer Assisted Systems for Teaching and Learning Japanese (CASTEL/J 2021) 優秀発表。

教員情報をみる