メインコンテンツ

劇作家、演出家として業界の第一線で活躍

劇団青年座研究生からキャリアをスタート

演劇企画集団THE・ガジラと聞いて、「お!」と思う人は、往年の演劇通だろう。1980年代後半から数々の社会派作品を発表し、現在も活動を続けるこの集団を率いる劇作家・演出家。それが、芸術文化学群の鐘下辰男教授だ。

1964年、北海道生まれの鐘下教授が演劇と出合ったのは高校時代。演劇部に入っていた中学校時代の先輩から声をかけられ、半ば無理やり演劇の世界に引きずり込まれた。

「高校の演劇部ってのは、顧問の先生が脚本を書いて指導するパターンと生徒が自由にやるパターンがあって、私がいた演劇部は後者でした。中学校まで先生の指示通りの学校教育を受けてきて、ここで初めて自分で考え、創造し、それを発信する経験をしたんです。これが刺激的で、すっかり演劇の世界にのめり込んでしまいました」

高校の演劇部では、役者をやりつつ、部員仲間とワイワイ言いながらオリジナル脚本を書き、演出も担当していた。高校卒業後も演劇を続けたいと考えた鐘下教授は、東京に出ることを決意。プロを目指すために専門学校の演劇コースに入学した。1985年当時、早稲田大学や明治大学の演劇研究会の活動も盛んだった。しかし、鐘下教授はすぐにでも演劇活動に関わりたいと考え、専門学校卒業後は、劇団青年座の研究生として、キャリアをスタートした。

「当時はとにかく小劇場が元気だった。唐十郎さんなども現役で、紅テントや黒テント、そしてその後のアングラ第二世代と言われる人たち。寺山修司さんは上京してすぐ亡くなられましたが、そういったアングラ小劇場の世界観は、今でも自分の作風に大きな影響を与えていると思います」

演劇企画集団THE・ガジラを立ち上げ

1985年といえば、日本が空前のバブル景気に向けて浮き足立っているタイミング。演劇界にも洗練された作風が登場し、野田秀樹、鴻上尚史らが注目を集めていた。しかし、劇団青年座の研究生だった鐘下教授は、どこか居心地の悪さを感じていた。自分が好きなのは、60年代、70年代のアングラ演劇の世界。どこかウキウキしている社会の雰囲気にも馴染めなかった。

ちょうどその頃、劇団青年座研究所で「査定」が行われた。約30名の研究生のうち数名が劇団員になれるが、残れなければ除籍となる。査定の結果、選外となってしまった鐘下教授は、一念発起して劇団をつくることにする。

「研究生から劇団員になれなかったら自分で劇団をつくるというのは、当時は一般的な道だったんです。ただ、私は1年ちょっとでその劇団をやめてしまいます。とにかく人間関係がめんどくさかった(笑)。『あいつとは合わない』とかそんな話はどうでもよくて、自分はとにかく純粋に演劇がしたかった。そこで、しがらみを断ち切って、立ち上げたのが演劇企画集団THE・ガジラだったのです」

描きたかったのは、

剥き出しの人間が動いている世界

1987年に創立した演劇企画集団THE・ガジラは、いわゆるプロデュース形態の組織で、役者が常時在籍する劇団ではなかった。当時は、まだ珍しいスタイルだったという。バブル景気で世の中が浮かれるなか、「日常を生きていても熱くなれない」と感じていた鐘下教授は、幕末や太平洋戦争末期を舞台としたオリジナル作品を発表していく。剥き出しの人間が動いている世界を描きたかった。

1987年、THE・ガジラの旗揚げ公演で手がけた幕末の新撰組の男たちを描いた『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・京都』は、いきなり劇場主催の演劇賞ジェルス・サーキットグランプリを受賞する。翌1988年には、近松門左衛門の『曾根崎心中』を現代解釈した作品を発表。この作品もパルテノン多摩演劇フェスティバル最優秀賞を受賞する。

「当時は、ガジラ? あの暗いやつらだろ? なんて言われていました。ただ、幕末モノや戦争モノを突き詰めるなかで、新たなテーマにも挑戦したい気持ちが芽生えてきて……そこで、90年代は事件モノや海外作品などを手がけるようになります。この頃から、THE・ガジラは、『社会派』なんて呼ばれるようになります」

1990年になると詩人中原中也を題材とした『汚れっちまった悲しみに—Nへの手紙』を発表。芸術とは何か、死とは何か……という深淵なテーマに迫り、その演出が高く評価される。そして、1992年に永山則夫連続射殺事件を題材にした『tatsuya-最愛なる者の側へ』を発表。戦後の高度経済成長期における日本社会の矛盾を描き、同年の第42回芸術選奨文部大臣賞新人賞を受賞する。

1994年には、ジョン・スタインベック『二十日鼠と人間』を題材に、戦後の日本社会で生きる男たちを描いた『カストリ・エレジー』で、同年上半期読売演劇大賞作品賞にノミネートされた。『カストリ・エレジー』は、鐘下教授の代表作のひとつで、2023年にも演出家シライケイタ氏の演出で再演されている。

紀伊國屋演劇賞、読売演劇大賞受賞で

一気にメディアが注目

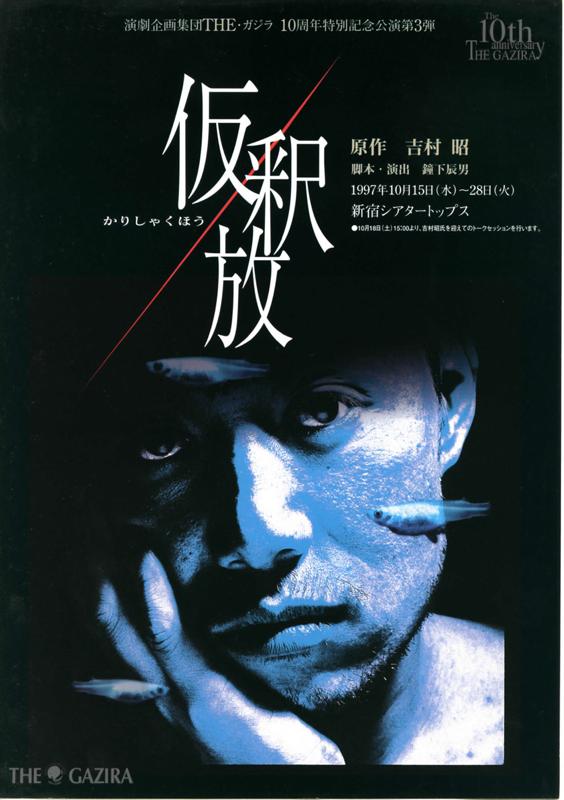

1997年に、これまで積み上げた実績が大きく開花する。まず、THE・ガジラ設立10周年作品の『PW-PRISONER OF WAR』の作・演出、さらに文学座公演『寒花』の戯曲で、鐘下教授は第32回紀伊國屋演劇賞個人賞を受賞。また同年、前出の『PW-PRISONER OF WAR』のほか、岸田國士原作の『温室の前』、吉村昭原作の『仮釈放』、劇作家・松田正隆氏の作品『どん底』の計4作品の演出で、第5回読売演劇大賞の大賞・最優秀演出家賞を受賞する。このうち『仮釈放』は、同賞で優秀作品賞を受賞した。

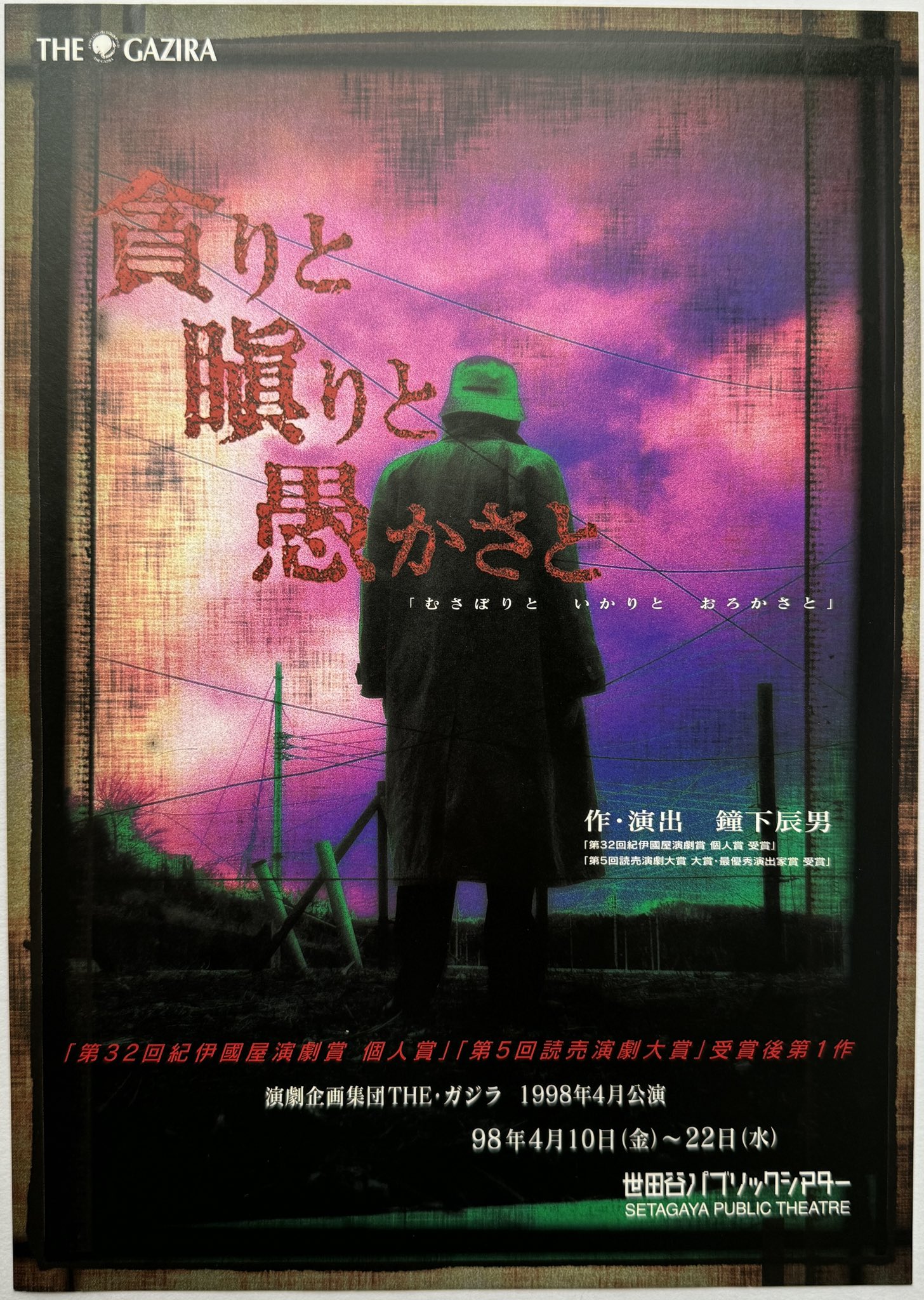

「個人的に思い入れがあるのは、1998年の『貪りと瞋(いか)りと愚かさと』という作品です。今までの歴史や事件を題材にしたものではなく、家庭劇に挑戦しました。ワーカホリックな父親は家庭を顧みず、母親は腹いせに不倫し、息子は家庭内暴力、娘は外で何をしているやら……という幸せなはずの家庭が崩壊していく様子を描きました。この作品はまさに、バブル崩壊後、1995年の地下鉄サリン事件や阪神淡路大震災を経て、閉塞感が漂っていた90年代後半の空気感を描いたものでした」

1997年の紀伊國屋演劇賞、読売演劇大賞の受賞で一気にメディアの注目を集めるようになった鐘下教授のもとに、業界内から戯曲や演出の依頼がひっきりなしに届くようになる。そこから2000年代にかけては、年間7〜8本の演出を手がける状況となり、ますます演出家としての評価を高めていく。2000年には、新国立劇場でシェイクスピアの『マクベス』の演出を担当。同時期よりアジアを中心とした海外アーティストとのコラボレーションプロジェクトなどにも参加するようになっていく。

「アングラ演劇に憧れてこの世界に飛び込んだ私は、2000年代になると演出家として、いわゆる近代古典と呼ばれるような作品を手がけるようになります。当時まだ30代半ばだったのですが、大先輩の俳優さんたちに演出を付けるようになるわけです。一流の役者は自分が納得しないと演じてくれません。ここで演出家として、本当に鍛えられましたね」

桜美林大学の授業公演OPALで

学生の演劇を指導

学生たちがつくる作品は個人的なテーマが多い

2000年代から専門学校や大学で非常勤講師を務めていた鐘下教授は、2007年に桜美林大学総合文化学群演劇専修(当時)の客員准教授に就任する。そして、2014年の芸術文化学群開設時に准教授、2022年から現職に至る。現在も劇作家、演出家として活躍しながら、大学で指導にあたる鐘下教授の目に、現在の学生たちはどう映っているのだろうか。

「2000年以降くらいからでしょうか、今の若者は半径3mの世界にしか興味がない……そんなことをよく耳にするようになりますが、わかる部分もあります。実際、学生たちがつくる作品も個人的なテーマが多く、『私はこんなに大変なんだ』というメッセージが主流です。実は、日々の生活に鬱屈を感じているからこそ、この社会はどうなんだ? この世界はどうなんだ? という広い視野を持たなければいけない。自分が悩んでいるこの場所はどういう器なのかを知ることで、悩みの理由がわかる可能性がありますよね。自分よりも社会を知るほうが、救いになることだってあるのです」

人間の暗部に迫れるのが演劇の面白さ

演劇表現におけるひとつのアンサーとして、鐘下教授は授業で学生たちに自らのルーツでもある60〜70年代のアングラ演劇の空気感や、それらに影響され自らが手掛けた演劇作品についてを紹介している。2.5次元ミュージカルに親しんできた新入生などは、そういった当時のアングラ演劇についての話を聞くと「そんな面白いことが過去にあったのか!」と興味を示すという。

桜美林大学芸術文化学群では、年4回、OPAL(桜美林大学パフォーミングアーツ・レッスンズ)と呼ばれる授業公演を行っている。鐘下教授もこのうち1回を担当し、演出家として学生たちと思いきり意見をぶつけ合っている。SNS全盛の今こそ、生身の人間同士でぶつかり合う経験が必要というのが鐘下教授の持論。OPALに参加するような本気で演劇とぶつかり合える学生と向き合えるのが教員の醍醐味だという。

「演劇って、ひとりではつくれませんよね。本気で何かをつくるときは、仲間とぶつかり合う経験は不可欠です。それを学生たちにも伝えたい。今は時代の空気もあって、みんなが悪い意味で道徳的になっていると感じます。ただ、本当に人間ってそういうものだろうか? 本当は悪い人間もいるし、ときには殺人を犯す人間もいる。そういう人間の暗部に迫れるのが演劇の面白さでもあります。日常という安定したシステムの中では絶対に味わうことのできない極限状態を経験することで、見えなかったものが見える可能性があります。人間ってどういうものかと本気で考えることで、不安や閉塞感を抱えている人に寄り添えるようになるのではないでしょうか」

演劇企画集団THE・ガジラが描く“今”とは?

SNSで自殺志願者に近づいた

『座間9人殺害事件』に注目

現在も表現者として、舞台を中心に作品を発表し続けている鐘下教授。最近気になるテーマを聞いてみると2017年の「座間9人殺害事件」を挙げてくれた。これは、神奈川県座間市のアパートから、若い女性8人、男性1人の計9人の遺体が発見された死体遺棄事件で、被害者たちはいずれも自殺をほのめかす内容をSNSに投稿していた。容疑者の男は、「一緒に自殺しよう」と近づき、殺害に及んだとされている。

「やはりSNSが社会に与えたものには興味があります。また、事件モノはもともと関心がある分野です。『座間9人殺害事件』は、現代の病理を凝縮したような事件だと思うのですが、なぜメディアは大きく取り上げないのか……。このテーマを掘り下げれば、“今”を描けるのではないかと思っています」

“社会派”演劇企画集団THE・ガジラが描く2020年代の社会とは——。まだまだ鐘下教授の作品からも目が離せない。

教員紹介

Profile

鐘下 辰男教授

Tatsuo Kaneshita

1964年、北海道生まれ。劇作家、演出家。演劇企画集団THE・ガジラ主宰。日本劇作作家協会理事。日本工学院専門学校芸術専門課程演劇科卒業。劇団青年座研究所を経て、1987年に演劇企画集団THE・ガジラを設立。1992年 第42回芸術選奨文部大臣賞新人賞(演劇部門)受賞。1997年 第4回読売演劇大賞優秀演出家賞、第32回紀伊國屋演劇賞個人賞受賞。日本工学院専門学校非常勤講師、桐朋学園大学演劇専攻科非常勤講師を経て、2007年 桜美林大学総合文化学群演劇専修客員准教授、2014年 芸術文化学群准教授、2022年より現職。

教員情報をみる<at>を@に置き換えてメールをお送りください。