メインコンテンツ

デジタル音響信号処理を専門に

コンピュータ音楽の制作に取り組む

数学や物理学のアプローチで新たな音を生成する

芸術文化学群の小林良穂准教授は、デジタル音響信号処理を駆使し、音楽の新たな可能性を探究している。デジタル音響信号処理とは、音を数値データに変換し、コンピュータ上で加工・編集する技術のこと。音楽制作や音響設計に広く応用されている。この技術を基盤に、従来の音楽理論の枠を超えた革新的な音楽表現に挑んでいる。

新しい音を創るために、小林准教授が重視するのは、音を数学や物理の視点から捉えるアプローチだ。数学的な手法により、音を周波数単位で管理でき、従来のドレミ音階に縛られない自由な音響表現が可能になる。また、物理モデルのアルゴリズムを用いることで、従来の楽器では表現できない音を生み出すことができるという。

「例えば、ギターの音をコンピュータに取り込み、フーリエ変換を使って解析します。フーリエ変換とは、複雑な波形を単純な周波数成分に分解する数学的手法です。ギターの音には無数の周波数成分が含まれていますが、それを細かく分解して、個々の成分を分析するのです。次に、物理学で使われる力学アルゴリズムを応用し、これらの成分を動かしながら新しい音を生成します。引力のように成分を引き寄せたり、反発力のように押しのけたりする力をプログラムに組み込むことで、元の音に近い音や、まったく異なる音を作り出すことが可能になるのです」

光のパターンを音波に変換し、音を生成するパフォーマンス

小林准教授の代表作の一つに、光のパターンを音波に変換するインタラクティブな装置がある。この作品は、2017年に国際コンピュータ音楽会議(ICMC)でAward for Best Music Submission from the Asia-Pacific Region (アジア太平洋地域最優秀音楽作品賞)を受賞した。

「この装置は、光るトレース台の上に黒い模様が印刷されたシートを置くと音が鳴る仕組みです。台の上に置く模様を変えたり、シートを重ねたりすることで、音を自在に操ることができます。DJがターンテーブルを操作するようなイメージを持っていただくとわかりやすいでしょう」

このシステムは、コンピュータのプログラムによる画像認識技術を組み合わせることで実現している。シートの模様は音波の波形とリンクしており、あらかじめ設定されたプログラムが光のパターンを認識することによって自動的に音が生成されるのだ。また、この作品では、背面に設置されたモニターを通じて視覚効果も加えられており、マルチメディア作品としての側面も強調されている。最先端の技術を使っているわけではないが、音楽と視覚を巧みに融合させた点が評価されたのだと思うと小林准教授は振り返る。

小林准教授は、音楽にとどまらず、他の芸術分野との融合によって新たな音楽表現の可能性を探求している。デジタル技術を駆使し、それらをあらゆる芸術と組み合わせることで、音楽が持つ無限の可能性を引き出し、聴覚だけでなく視覚にも訴える作品制作を目指している。

「音楽は常に進化しています。技術が進歩することで、新しい音楽の形が生まれ、私たちの感性を刺激し続けるでしょう。私の目指すところは、音楽の持つ可能性を最大限に引き出し、今までにない音楽を創造することです」

デジタル技術の発展に伴う

コンピュータ音楽の進化を追いかけてきた

音楽に溢れる家庭で育ち、自然と音楽制作の道へ

小林准教授が音楽に興味を持ち始めたのは幼少期に遡る。クラシック音楽好きの父親の影響で、家の中にはいつもクラシックの音色が流れていた。さらに、兄の影響でロック、ポップス、ジャズといった多様なジャンルにも触れ、次第に自ら音楽をつくりたいという思いが芽生えたという。

「私が中学生の頃は、インターネットがまだ広く普及する前で、自宅にパソコンがある家庭も少なかったです。当然、私の家にもパソコンはなかったので、音楽雑誌を読み漁って情報を集めていました。そのなかで、どういうわけか『コンピュータを使った音楽をやりたい』と思ったのです。その後、秋葉原の楽器店を訪れ、パソコンやシンセサイザーなどの機材を一気に買い揃え、音楽制作を始めました。そして、大学進学を考える際に『コンピュータ音楽』の授業がある学部の存在を知り、その分野での学びを深めることを決意したのです」

数学や物理を応用した音楽研究に魅了される

小林准教授は高校時代から数学や物理が得意だったが、それを音楽に応用できるとは想像もしていなかったという。しかし、大学の授業や研究室で、フーリエ解析やウェーブレット解析といった数学的手法を音楽に応用することに大きな刺激を受けた。

「中学時代から触れてきたシンセサイザーの仕組みも、根本的には数学的な原理で動いています。その構造を理解し、さらに応用することで、新しい音をつくり出せることを学んだときは、本当に興奮しましたね。これこそ自分がやりたかったことだと確信しました」

技術革新とともに進化する音楽研究

研究初期の頃は、ソースコードを入力してプログラムを作成したら、結果の出力を半日以上待つという地道な作業が続いた。しかし、デジタル技術の進展により、リアルタイムで音を生成できるようになり、制作環境が劇的に変わっていったという。

「デジタル技術の進化により、インターフェースを意識した作品や、音とビジュアルが相互作用する作品の制作にも取り組めるようになりました。これにより、コンピュータ音楽を単なる聴覚的なものとしてだけでなく、視覚的な体験としても表現できるようになったのです。コンピュータ音楽は、特定のジャンルの音楽を生み出すためのツールではなく、古典的な音楽理論から最先端の技術まで、さらには映像その他の音以外の要素も結びつけることができるのが魅力だと考えています」

近年は、AI技術の導入も進み、音楽制作の幅がさらに拡大している。AIを活用することで、音楽生成の効率化や新しい表現の可能性が広がり、より創造的なアプローチが可能になってくるかもしれない。

コンピュータ音楽を通して

「音楽とは何か」という究極の問いに挑む

音楽とは何か、音楽の価値とは何か

アイデアを持ってさえいれば、コンピュータを使ってその実現が可能な時代だ。しかし、無限の自由が手に入ると、逆に「音楽とは何か」という根本的な問いに直面することもある。また、音楽の金銭的な価値についても再考が必要になると、小林良穂准教授は指摘する。

「1990年代後半から、音楽のデジタル配信サービスが世界的に始まりました。それ以前は、音楽の価値はCDの物理的な製造コストや流通、人件費などを総合的に考慮して決まっていました。1枚のCD価格には、こうした要素が含まれていたのです。しかし、デジタル配信になると、物理的な流通や製造のコストがなくなります。では、その場合、音楽の価値はどう決まるのか。現在のサブスクリプションサービスやYouTubeなどのプラットフォームを通じて音楽が提供される時代において、音楽の価値をどのように見直すかが課題といえるでしょう」

デジタル技術の進化により、音楽表現の幅は広がった。しかし、同時に音楽の価値について深く考える必要がある。AIによって、それらしいコンピュータ音楽は大量生産されるようになったが、そこにどのような価値を見出していくのか。もしくはそれも踏み台にして、新たな音楽の可能性を探っていくことも大切になるのか。そもそも「音楽とは何か」を考え続ける必要がある。

世界のすべてが音楽になる

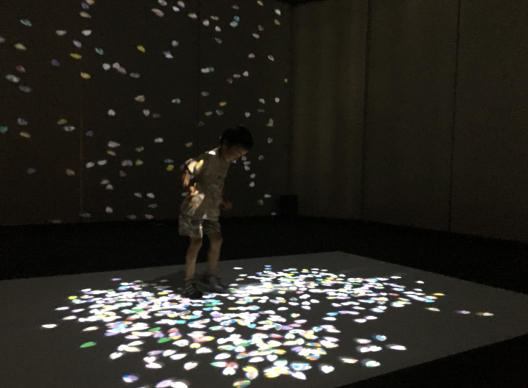

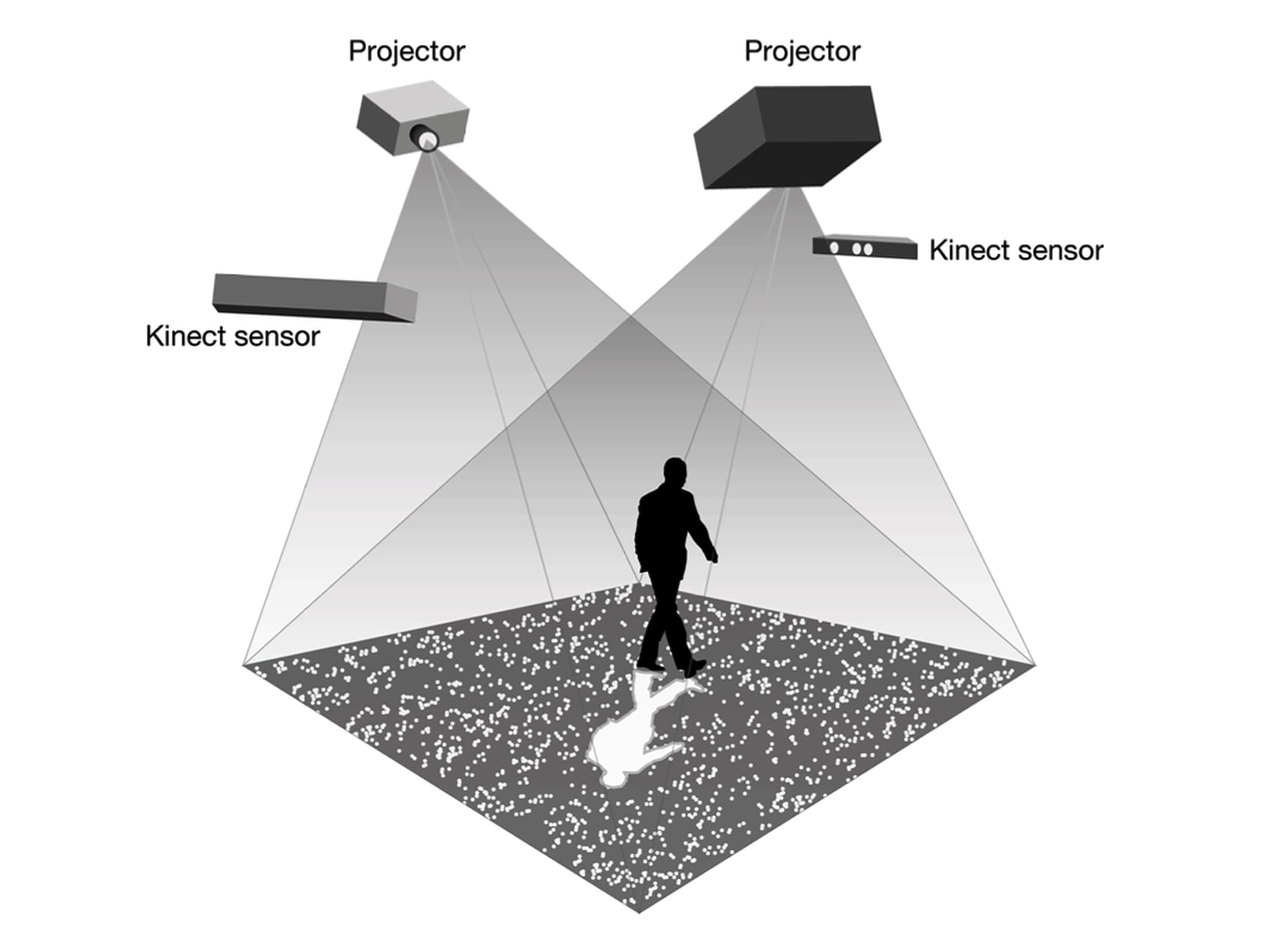

コンピュータ音楽の魅力は、既存の音楽の枠を超えた自由な表現にあると小林准教授は語る。数学や心理学、哲学、人々の想い、さらにはスーパーの商品陳列まで、あらゆるものを音楽として表現できるという。小林准教授が手掛けたユニークなプロジェクトの一つに、「人工的な影」を使った音楽表現がある。

「Kinectセンサーとプロジェクターを2台ずつ配置し、ある空間を囲むようにセットします。体験者がその空間に入ると、仮想光源が周囲を回転します。その光源と体験者の立体的な形状の関係をセンサーで捉え、プロジェクターで体験者の足元に影を投影します。また、床には光の粒子(パーティクル)も投影されており、それが音の粒子(グレイン)と連動します。この技術はグラニュラーシンセシスと呼ばれ、体験者の動きに応じて音響が生成されます」

小林准教授は今後、あらゆるものを研究対象に、音楽表現に組み込んでいきたいと話す。脳波を音に変換したり、人々の動きをセンサーで捉えて音楽を生成したりするなど、複雑なデータを音に変換して直感的に理解する手法も模索している。こうしたデータを音に変換する技術は「ソニフィケーション」と呼ばれ、利用できる対象はこの世界のすべてだ。

変なことをする人々がさらに増える未来へ

小林准教授は、コンピュータを駆使した音楽制作には無限の可能性があると考えている。AIなどのデジタル技術の進化により、音楽制作の幅はさらに広がり、自由な発想で新たな音楽表現に挑む人々が増えることを期待しているという。

「コンピュータ音楽を始めるハードルが低くなり、自由な発想で挑戦することがますます求められています。私自身、音楽理論や心理学、哲学など幅広い分野を学びながら新たな音楽の可能性を探求してきました。それでも、世界にはまだまだ“変なこと”をしている人がいます。その手があったか!と思うような発想に出会うとワクワクします。今後、そんな新しい挑戦をする人がもっと増えてほしいですね」

自由な発想が、音楽の未来を切り開いていく。小林准教授は、次世代のクリエイターたちが大胆なアイデアをもとに音楽の新しい価値を創造することを心待ちにしている。

教員紹介

Profile

小林 良穂准教授

Ryoho Kobayashi

1979年、東京都生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科にて博士(政策・メディア)取得。日本学術振興会21世紀COEプログラム「次世代メディア・知的社会基盤」研究員、慶應義塾大学/法政大学/玉川大学/千葉商科大学/フェリス女学院大学の各大学での非常勤講師、桜美林大学文化芸術学群助教などを経て、2023年より現職。

教員情報をみる