メインコンテンツ

心を“かたち”にして表現すること

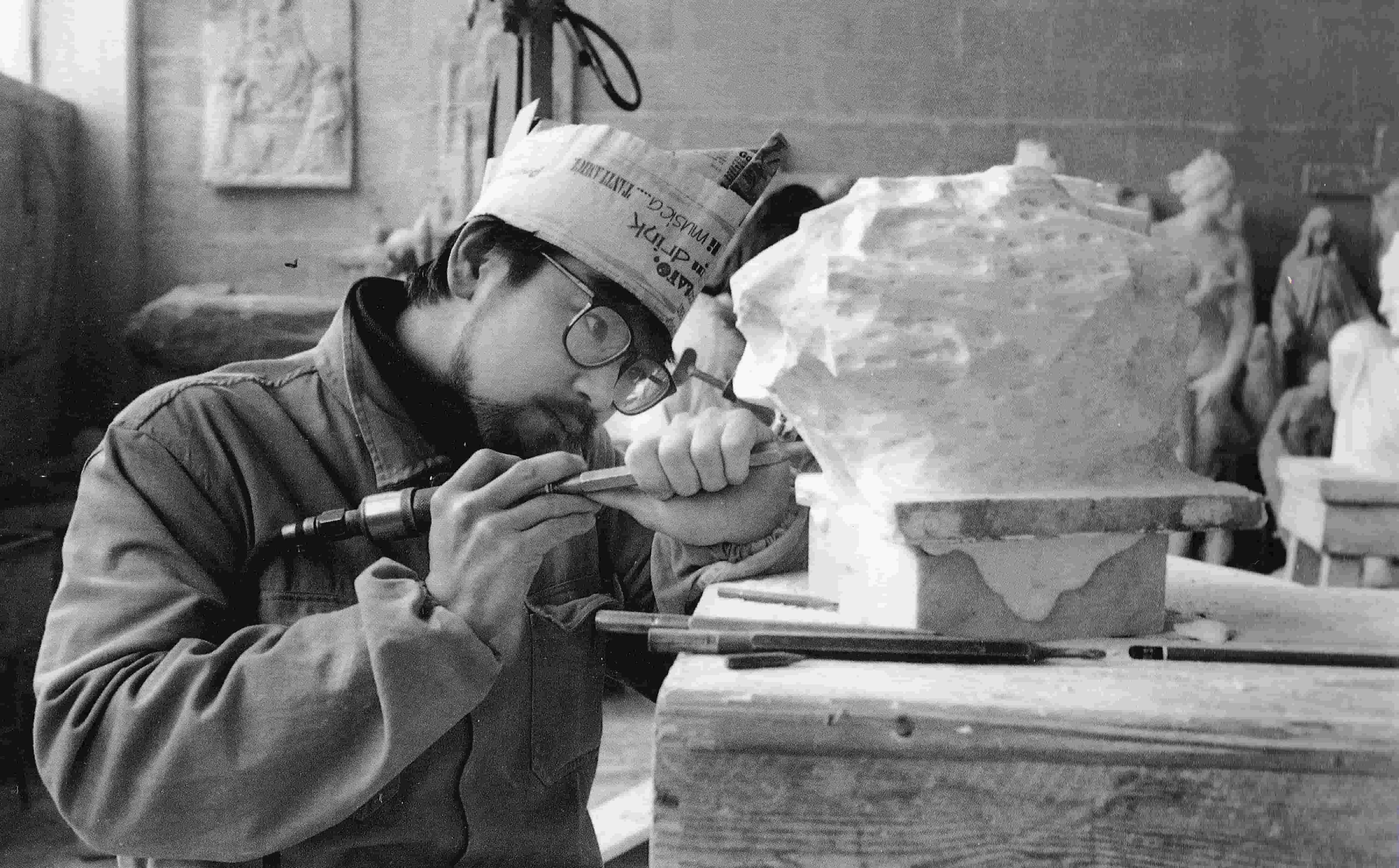

大理石を用いて彫刻

目の前に“在る”という圧倒的な存在感。彫刻という芸術は、空間に立ち現れる“かたち”を通じて、私たちの感覚に訴えかけてくる。日本では国宝の『金剛力士像』(運慶)や『十一面観音像』(聖林寺)、世界には『考える人』(ロダン)やアメリカ・ニューヨークの『自由の女神』など、時代と地域を超えて多様な彫刻作品が人々を魅了してきた。彫刻は、石や木、金属などの素材を通して、それぞれ異なる表情と美しさを湛える。

「彫刻とは、物体と空間の関係性のなかに立体的なかたちを創り出す芸術表現です。その作品は視覚的に三次元であると同時に、空間を実際に占めることで、鑑賞者の知覚を喚起します」

そう語るのは、芸術文化学群の佐善圭准教授。石材、特に大理石を用いた彫刻に取り組む彫刻家だ。大理石は、石灰岩が地中で高温・高圧にさらされることで再結晶化した変成岩の一種であり、美しい模様と色調を備えている。そのため、パルテノン神殿や『ミロのヴィーナス』、『ダビデ像』(ミケランジェロ)など、古来より彫刻や建築に広く用いられてきた。耐久性や強度に加え、研磨によって生まれる透明感と光沢は、大理石を芸術素材として際立たせている。

佐善准教授の近作『幸運を引き寄せる力』(106cm×33cm×14cm)は、偶然がもたらす幸運を意味する「セレンディピティ」という概念をテーマに制作された作品だ。目には見えないが確かに存在する“幸運を引き寄せる力”を、鋭利な外形と柔らかな内側のフォルム、そして両者が出会う中空構造によって抽象的に可視化している。

「私たちは日々、前向きに生活し、新しいことに挑戦することで、偶然と偶然が重なり合うような“幸運”に出会うことがあります。この作品では、そうした見えざる力の交差を、電磁波のような造形のなかに込めました。石彫においては、内部を穿ち、丁寧に磨き上げていく工程がとりわけ難しく、特に大理石のような柔らかい素材は、負荷をかけないよう時間をかけて慎重に仕上げる必要があります」

依頼に応じて形づくる彫刻と場の調和

彫刻家の創作活動は、大きく2つに分類される。ひとつは自身の創造性を追究して展覧会などに出品する作品、もうひとつはクライアントの依頼に応じて制作される作品だ。佐善准教授もこの両方に取り組んでおり、大理石彫刻のような自主制作の作品は前者、クライアントワークは後者にあたる。後者においても主に石材を使用するが、大理石にこだわることなく、時には他の素材も用いるという。

いずれの形式においても、佐善准教授の創作テーマは一貫して「心」である。これまでに多くの作品で「人の心のかたち」を探究してきた。その代表作の一つが、グッドデザイン賞を受賞した名古屋インターシティに設置されている『こころにむすぶ』。この作品は、大手設計会社からの依頼により、ビルの敷地内に設けられた一般公開空地に設置されたものだ。初めは石材での制作を想定していたが、地下構造の関係で重量を抑える必要があり、結果的にステンレススチールが選ばれた。

「人の心とはどのようなものか、そしてそれを形にするとはどういうことか。私はその問いに関心を持ち続けています。この作品では、紐状の立体を通して、人と人とのつながりや交差、支え合いといった関係性を表現しました。赤色を使ったのはこの作品が初めてでしたが、情熱的で、人の心を揺さぶり、行動を促すような色だと思ったからです。私は、表面的な美しさではなく、心の奥深くから美しいと感じられるものを作品に込めたいと常に考えています。学生にも、単なる綺麗さを超えた、心に訴える作品を目指してほしいと伝えています」

佐善准教授の代表作としてもうひとつ、鳥取県・米子駅のロータリーに設置されている『こころの言葉』がある。これは、2006年の「米子彫刻シンポジウム」で制作された作品で、使用された石材は制作前で約10トン、完成後でも約5トンという大作だ。40日ほどの短期間で仕上げられたこの作品は、制作過程そのものが極めて困難だったという。

「道路工事で使うようなドリルで石に穴を開け、そこから石を割っていく作業を繰り返しました。とくに内側の曲面を成形する際には、石が割れる“逃げ”をつくらなければなりません。細かく2センチ幅の穴を隙間なく開け、約60センチの深さまでまっすぐに通していく。それを連続的に、慎重に行わなければ、石そのものが割れてしまうのです。この作業は非常に根気が必要でした」

これは、米子市の「彫刻のある街づくりの計画」を基に1988年からビエンナーレ方式で開催され、50人もの彫刻家がシンポジウムに参加してそれぞれの作品に取り組み、街の至る所に作品が設置するというプロジェクトの一環であった。そして、『こころの言葉』は今も米子駅前に設置されており、その存在感を放っている。石材という素材の魅力は、1000年先にも残り得るその耐久性にあると佐善准教授は語る。ブロンズなどは酸性雨に弱いが、石は風化に強く、何世紀にもわたってその姿を保つ。イタリアのコロッセオが2000年以上も現存しているのも、石という素材の強さゆえである。

イタリアで大理石彫刻の技術を習得

「おもちゃは自分でつくりなさい」と言われて育った幼少期

佐善准教授がモノづくりに目覚めたのは、わずか3歳の頃。画家で大学教員だった父のアトリエが自宅にあり、同じ空間に子どもが自由に絵を描けるスペースもあった。日常的に父の展覧会に足を運び、美術館からの帰りには粘土を買ってもらう。そんな環境のなかで育った。

家庭には「欲しいものは自分でつくる」という価値観があり、ウルトラマンのソフビ人形など一般的なおもちゃはなかった。代わりに与えられたのは、粘土やレゴブロック。遊びながら、自然と創造することを学んでいったという。

「小学校に進学すると、父から金槌や鋸といった専用の工具を与えられました。家にあった木材や針金などを使って、自分だけのおもちゃをつくるようになりましたね。やがて彫刻刀を使って版画をつくるようになり、美術展で賞をいただくようにもなりました。図工の授業などでは、絵の具で塗るよりも、手を動かして立体をつくることに夢中でした。小学校の卒業文集には『彫刻家になりたい』と書いたほどです」

中学・高校では彫刻からは離れていたが、大学進学を考える時期になって、幼い頃の記憶がよみがえった。彫刻の道を志すことを決めたのは、高校3年生の夏休みに入ってからだった。

「美大の受験対策のための予備校に通い始めたのが遅かったので、現役の年はすべて不合格。初めてヌードモデルを見たのも試験会場でした。受かるわけがないですよね。しかし、その翌年の浪人生活は非常に濃密で、有意義な時間でした。月曜から土曜まで、朝から晩まで、ひたすらデッサンと粘土に明け暮れました。25人ほどの同じ志を持つ仲間と語り合いながら、好きな彫刻家の作品について真剣に語れる。そんな空間に身を置けた日々は非常に充実していました」

美術大学に進学してからも、志を同じくする仲間の存在は励みになった。1・2年次は木を彫る、金属を溶接する、石を刻むといった基礎を徹底的に学び、そのなかで石材を扱うゼミへと進んだ。

「石は最も硬い素材のひとつで、まさに“地球そのもの”です。木が1000年残るといわれるなかで、石は何十億年も前から存在している。堆積岩を彫ると、内部に閉じ込められた当時の鉱物の匂いがして、古代の空気を感じられることもある。そうした石との出会いが、私を魅了していきました。世の中には、自分の思い通りにはならないことが多い。石もまた思い通りにはならない。しかし、だからこそ、それをどう受け入れ、どう付き合っていくか。そこに感動や心地よさがあるのです」

大学院時代のヨーロッパ旅が転機に

美術大学の4年生になると、いよいよ卒業制作に取り組む。佐善准教授も制作のために仲間や指導教員とともに石切り場を訪ねた。そこで1人あたり5トンほどの石材を2つ選び、自費で大学まで運送してもらう。御影石や安山岩といった火成岩を用いて、作品の構想と格闘する日々が続いた。

卒業制作のうち、1つ目の作品を東京都美術館で開催されたの公募展に出品したところ、プロの作家に交じって初めての入選を果たした。学生で選ばれたのは佐善准教授を含め、わずか2名だったという。大きな壁を越えたという実感があった。そして2つ目の作品は大学の卒業制作展へ出品した。

「当時はバブル期の真っただ中でした。公共空間に彫刻作品が次々と設置される時代で、学生の作品であっても展覧会で評価されれば、購入されて設置されることも少なくありませんでした。私の2点の卒業制作は各地に設置され、その対価として小さな頃から憧れていた四輪駆動のジープを手に入れたのが、初めての成功体験でした。」

大学院に進学してまもなく、著名な彫刻家のもとでアシスタントを務めるようになったという。その師とともにスウェーデンに渡り、現地での国際シンポジウムにも参加。その後、ヨーロッパを約4週間かけて巡る旅へと出た。

「ヨーロッパでは数多くの美術館を訪れ、彫刻作品の数々を見て回りました。そのなかで、大理石を用いた作品の完成度に圧倒されました。それまでは御影石など硬質な火成岩を主に使っていましたが、大理石にはそれとは異なる柔らかさと表現の幅広さを感じました。日本に戻ってから、次第に大理石を扱うようになり、やがて制作の半数以上を占めるようになっていきました」

文化庁芸術家在外研修員として、イタリア・ピエトラサンタへ

大学院修了後、佐善准教授は大学の助手として4年間勤める傍ら、展覧会への出品や制作活動を続けていた。しかし、彫刻家として自らの将来を模索するなかで、「海外での経験が必要ではないか」と考えるようになる。そんなときに知ったのが、文化庁による芸術家在外研修制度だった。そして、作品審査や面接といった選考を経て、1995〜1997年に、研修員として選出された。

派遣先に選んだのは、イタリア中部・トスカーナ州にあるピエトラサンタ市。豊かな自然と温暖な気候に恵まれたこの土地は、彫刻の聖地としても知られている。近隣には、ミケランジェロも愛した世界的に有名な石切場「カッラーラ」があり、アプアン山脈から切り出される石材は、今なお多くの芸術家を魅了し続けている。

「当時のピエトラサンタには、100軒近い彫刻関連の工房がひしめき合っていました。世界中から作家が集まり、そこで半年から1年かけて作品を制作し、完成した作品を自国に持ち帰ってモニュメントとして設置したり展覧会を開く。そんな町です。大理石の産地であり、こんなにも制作環境が整っている場所は、世界中を探しても他にありません」

日本では、大理石の産出量が少なく、主に火成岩や堆積岩を使った石造技法が中心であり、大理石彫刻に特化した伝統的な技術体系も確立されていない。また、体系的に学べる場が極めて限られていた。

「日本の美術大学では教えられていない技術を、現地で自ら学ぶことが目的でした。たとえば、原型から寸分違わぬコピーを大理石で再現する伝統的な技法などは古代ギリシャやローマ時代から続くもので、現地の職人たちは今なおそれを用いて制作しています。これらは職人の“私的な財産”とされることが多く、文献にもほとんど記録が残っていません。だからこそ、現地で直に学ぶことが必要でした」

イタリアでは技術を学びながら、自身の作品制作も継続。その制作活動のなかで現地の作家との交流が生まれる。工房で制作していた佐善准教授の姿を見た現地の著名な作家が、「お前の作品は美しい。私がサポートするから個展をやってみないか」と話しかけてくれたのだ。

「彼のおかげでボローニャやトスカーナ各地で個展を開催することができました。パンフレットや展示の準備もすべてその作家と関係者たちが用意してくれて、本当にありがたい機会でした。ヨーロッパでは、アートが生活のなかに深く根付いています。たとえば、家を建てる際、自分たちの住空間にどのような作品を置くかを家族で話し合い、ギャラリーを訪ねて理想の一作を探し出す。そうして作品が売れる、という文化があるのです。私が作った作品を探している人がいるというのは、作家にとって幸せな環境です。芸術が日常と深く結びついているヨーロッパでは、彫刻家として生きる幸福度が高いと強く感じました」

自分だけの“かたち”を表現する喜びを知ってほしい

各地の彫刻教育の現場を訪ね、石材彫刻の未来を見つめる

現在、佐善准教授は『月刊 石材』(石文社)という雑誌にて、全国の大学における石材彫刻の授業や教育の現場を取材・紹介する連載を、3年にわたって毎月担当している。実際に現地を訪れて記録を重ねるなかで、地域ごとの特色や教育現場の創意工夫、さらには石材利用の多様性が見えてきたという。

「たとえば関東圏では、神奈川県・真鶴で採れる石材がよく使われています。一方、地理的条件により、これらの石材の調達が困難な地域では、身近な素材を活用する工夫がなされています。北海道では、開拓時代の石造建築を改築した際に出る札幌軟石のブロックなどを再利用して授業が行われていました。また沖縄では、サンゴ礁起源の琉球石灰岩が使用されています。これは軽く加工しやすい特性があり、地域に根ざした素材として古くから建築や彫刻に利用されてきました。こうした地域ごとの石材利用から、彫刻教育の多様な展開がうかがえます」

こうした取材を通じて見えてくるのは、地域資源の活用だけではない。石材を用いた彫刻そのものの存続や、彫刻教育の将来に対する危機感もまた、佐善准教授のなかにはある。

「小・中学校での図工や美術の授業時間がピーク時の半分に減少している影響は大きいです。専門的に指導できる教員の数も減り、絵画などには取り組まれても、粘土や彫刻のような立体造形になると教育現場で教えられる機会が少なくなっています。その結果として、立体に関心を持つ子どもの数が減り、将来、彫刻に進む若者も少なくなってしまいます」

彫刻とは、“かたち”を使った言語のようなもの

佐善准教授は、桜美林大学の教育のなかで、立体造形の楽しさや奥深さを学生たちに伝えたいと語る。近年はゼミ生の数も増え、入職直後には5人ほどだった学生が、現在では10人を超える規模になっているという。国立新美術館で開催される全国規模の展覧会にも、学生たちは積極的に作品を出品している。

「この展覧会に入選する学生の大多数は桜美林生です。彼らは芸術系の専門教育を受けてきたわけではなく、入学時にはデッサンの経験も少ない、まったくの初心者ばかり。それでも、2年かけてゆっくりじっくり助言するうちに展覧会に入選出来るようになります。学生は、初学者ですが、それぞれが、高いポテンシャルを持っています。それに気が付き自力で成長する姿を暖かく見守りたいと思っています。素材は何を使っても構わない。自由に、自分の言葉としての“かたち”を見つけてほしいと思っています」

桜美林大学に着任して5年。1年次からのカリキュラムも整い、今ようやく教育の成果が現れ始めているという。佐善准教授自身、幼いころからモノづくりに魅了されて育ってきた。彫刻を通じて得られる「自分だけの表現」を、今は学生たちと共有している。

「人が自分を表現する手段は、それほど多くないと思うのです。言葉、音、動き——その中で、私にとっては“かたち”がずっと中心にありました。自分のなかにふっと浮かんでくるもの、頭のなかにしか存在しないイメージを、手を動かして具体的な形にしていく。“見えるようにする”ことで、初めて人に伝えることができる。彫刻というのは、かたちを使った言語のようなものだと思っています」

形にすることで初めて他者と共有できる「自分の言葉」。その喜びを学生たちが体験し、自らの表現を見つけていく過程は、佐善准教授にとって何よりのやりがいだという。

「自分の内にあるものを何かの形で表現したいという思いを持っている学生は多くいるはずです。学生の思いと私の経験やアシストが交差するとき、新たな表現が生まれる。そうした瞬間を楽しみに、この大学で日々わくわくしながら教えています。自分だけの“かたち”に出会う喜び。そんな面白さを、学生たちにはぜひ掴んでもらいたいですね。また、私も作品制作を継続し、誰も見たことのない“かたち”をこれからも制作していきたいと思っています」

教員紹介

Profile

佐善 圭准教授

Kei Sazen

1965年生まれ千葉県出身。多摩美術大学 美術研究科 彫刻専攻 修士課程修了修士(芸術学)。東北芸術工科大学 芸術学部彫刻科 非常勤講師、東京造形大学 美術学部彫刻科 非常勤講師、青山学院女子短期大学 児童教育学科 非常勤講師、日本福祉大学 子ども発達学部子ども発達学科 兼任講師、名古屋市立大学 人文社会学部人間科学科 兼任講師、岡崎女子大学 子ども教育学部子ども教育学科 教授などを経て、2020年より現職。1995年に文化庁芸術家在外研修員として、イタリア・ピエトラサンタで大理石彫刻技術を習得。以降、主に大理石を用いて彫刻を制作している。

教員情報をみる<at>を@に置き換えてメールをお送りください。