メインコンテンツ

刷るまで仕上がりがわからない

アナログさが版画の魅力

アーティスト活動と並行して

研究と教育に取り組む

印鑑からTシャツのプリント、紙幣の製造に至るまで、私たちの身近なところで幅広く活用されている版画の技術。その実用性が生活や社会において大きく役立てられる一方で、古くから芸術の一分野としても重要な役割を担ってきた。絵画表現を専門とする芸術文化学群の牧野浩紀特任講師は、版画家・水彩画家としての活動と並行しながら、版画の歴史や技法についての研究と実践的な教育活動に注力している。アーティスト、そして研究者の目線から見た版画の魅力について次のように語る。

「古来より続く印刷物としての版画の魅力は、そのアナログさにあると感じています。電動の機械を使うことなく、凸版を用いて紙に文字や画像を記していく。そのシステム自体に大きなロマンを抱くことができます。デジタル印刷が中心となった現代においては、版画が刷り上がるまでの時間がむしろ新鮮な楽しみをもたらします。色彩の重なりなどを含めた作品の仕上がりは、実際に刷り上がってこなければ知ることができません。最後まで作者の手に委ねられる他の芸術分野とは異なり、刷版して初めてわかる美しさに触れられるのは版画ならではの特徴ではないでしょうか」

版画のルーツを遡れば

先史時代にたどり着く

もちろん、絵画や造形といった他の芸術分野と同様に、作者のアイデアと技術が版画作品の魅力を高めるのはいうまでもない。しかし、そこに刷版という“偶発性”が加わることによって、作者ですら予想していなかった完成品が生まれることもある。さまざまな顔料が混ざり合い、そこに光が反射することで、思いがけない美しさをもたらすのだという。その点、小さな要因が出来栄えを大きく左右する陶芸に近いところもあると牧野講師は話す。こうして生み出された版画作品は、プロダクトとしても高い価値を持つ。芸術と工芸の両面において、版画は人々の生活を彩ってきたといえるだろう。その歴史は古く、起源は先史時代にまで遡る。

「版画のルーツは、先史時代に洞窟の壁に残された手形だとされています。当時の人々は壁に手を当て、その上から染料を吹きかけることで輪郭を描き出しました。これがいわゆる『シルクスクリーン』の最も原始的な作品ではないかと考えています」

シルクスクリーンとは、インクが通過する部分と通過しない部分の差を利用して印刷する技術のこと。Tシャツに絵柄をプリントする場合など、現在も広く活用されている。その原点が存在した先史時代から時を追うごとに、木版画や銅版画、リトグリフ(石版画)といった版画の技法が研究され、用途や表現の目的に応じて多様な技術や作品が誕生した。こうした技術の発展は、日本においても例外ではなかった。

「日本は中国と並び、木版画の歴史において重要な役割を果たしました。中国から単純な墨刷りが伝わると、日本の画家たちがそれを改良して美しい多色刷りの作品を生み出したのです。葛飾北斎たちが描いた浮世絵はその最たる例でしょう。また日本で生まれたとされる型染めは今日のシルクスクリーンの礎を築きました。こうした独自の技術はさまざまなプロダクトにも活用されており、デジタル印刷が普及して久しい現代も版画が持つ魅力はデザインや工芸の分野で重宝されています」

版画の技法に対する関心が

作品づくりの原動力に

手を動かしながら

イメージを膨らませる

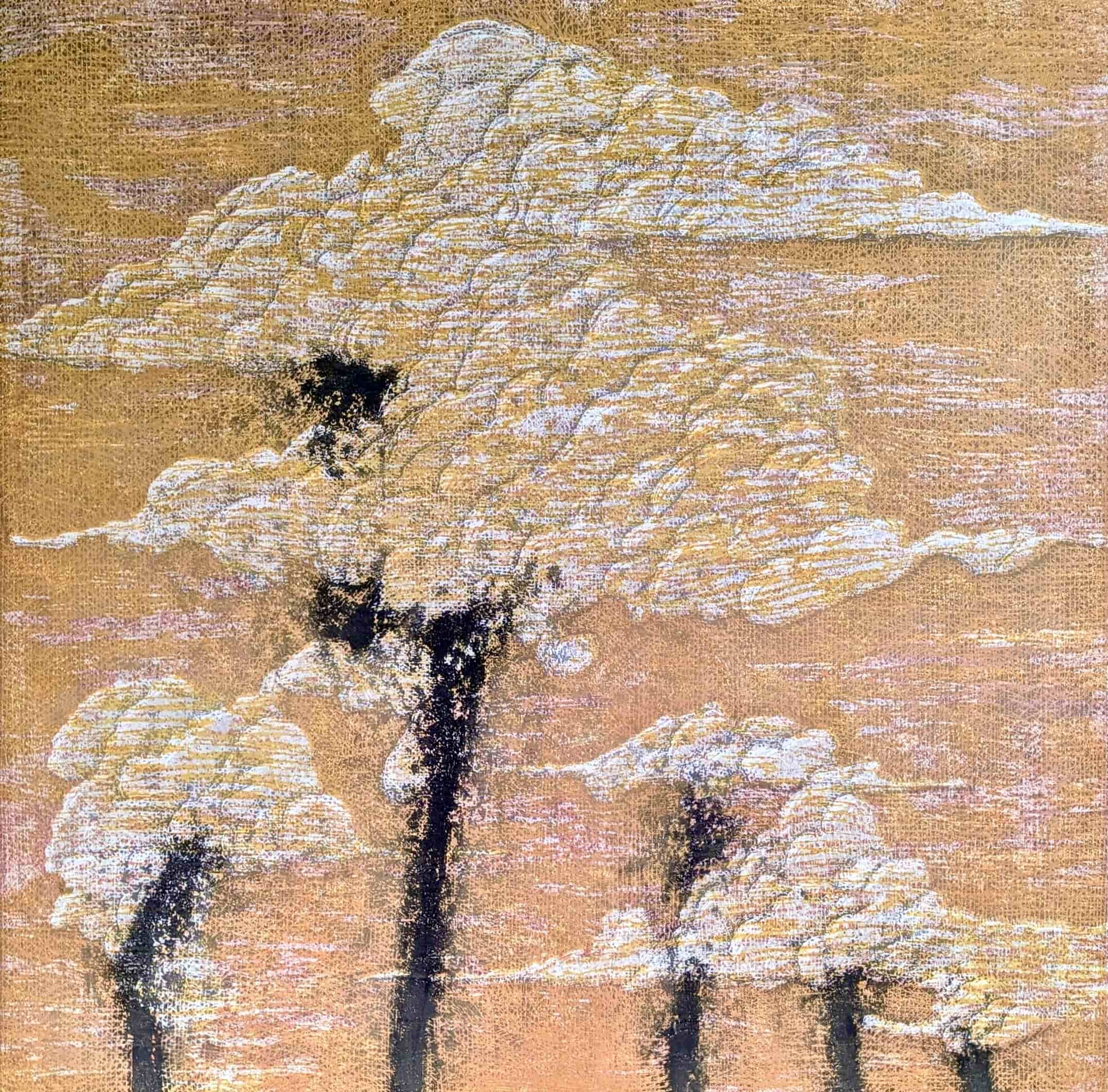

牧野講師は教員となった現在も、美術家としての活動を続けている。作品づくりにおける近年のテーマは「流動・集積への興味から」。小さな形が集積することで、流動的に変化するイメージをつくり出す。こうして生まれた人や動物、植物、風景を彷彿とさせる個々のイメージはさらに複合し、絵画表現として豊かなメッセージを形成するのだという。制作の根底にあるのは、技法への関心。活用できそうな素材を実際に手にしながら、作品のイメージを膨らませていく。

「土を触っていたら器になった、木を彫ってみたら版画ができたというように、古代の人々は身近なものを素材にして新しい表現や技術を生み出していました。そして、それらを組み合わせることによって独自性や実用性を高めてきた歴史があります。私も同じように、手探りのところからアイデアを考えるのが好きなタイプなんです。もちろん作品自体のコンセプトも重要だと思いますが、手を動かしながらイメージを広げることは忘れないようにしたいと考えています」

身近な道具を組み合わせる

「拓彩表現」の授業を展開

牧野講師は版画の技術や魅力を伝える教育にも尽力している。木版画の技術書を出版するほか、大学では版画の「拓彩表現」にフォーカスしたユニークな授業を展開。学生を送り出した公募展では非常に高い評価を受けた。

「硬貨の上に紙を被せて鉛筆で摺ると、形がくっきりと浮き上がりますよね。この原理を活用したのが拓彩表現です。学生たちは定規やハサミなど日常生活の中にある身近な道具や物を自由に配置し、紙の上からインクの染み込んだ布で叩いて色をつけていきます。非常にシンプルな仕組みですが、既存の物体の組み合わせによって作品をつくることで多角的な視点を養い、版画のみならず多様な表現に役立てることができます」

シンプルな作業プロセスを提案し

人体と環境への負荷を減らしたい

彫刻刀で彫った木の板にインクをつけて刷版する木版画の手法が、一般的な版画のイメージかもしれない。しかし、実際にはあらゆる物体が道具になる点こそ版画の面白さである。シンプルな技法であるからこそ、テクニックやアイデアによる差が如実に現れやすいのだと牧野講師は語る。その奥深さを広く伝える一方で、牧野講師は版画制作における人体や環境への影響にも関心を寄せてきた。芸術作品をつくる上で不可欠な画材の中には、人々や地球に対する有害性が指摘されているものもあるのだという。

「版画作品を制作する際には、薬品を使用するものもあります。学生時代だけでも4年間にわたって薬品に触れれば、身体に負担を及ぼす可能性があります。わずかな影響でもできるだけ排除し、より安全に制作してもらいたい。また、地球の環境に配慮しながら創作活動に取り組んでほしい。そんな思いからSDGsと版画を結びつけた研究に着手しました」

版画そのものがシンプルな表現方法であるのと同様に、その技術や道具についても最小限であることが制作の持続可能性を高めると考えた牧野講師。薬品の代替としてサラダオイルや無水エタノールといった身近な溶剤を使用するなど、制作プロセスの安全性を高めると同時に、使用する道具や資源を可能な限り少なくする提案を行った。

「可能な限りシンプルな形を目指すことは、私の創作と教育に共通している部分かもしれません。昔と比較すると版画に用いる道具や薬品は遥かに安全になりましたが、まだまだ簡略化できる余地がある。同様に、学生への指導についてもできるだけわかりやすく必要な情報を伝えたいと思っています」

巧みな技法でイメージを具現化する

版画の世界に魅了された大学時代

アーティストとして活動するため

ひたすら作品をつくり続けた

高校時代の牧野講師は、アメリカの画家であるアンドリュー・ワイエスに憧れて写実的な水彩画を描いていた。しかし、「だまし絵」で知られるエッシャーの作品やシュールレアリスムの画家に感銘を受け、次第に空想の世界を表現することに関心を寄せていった。その後、美術系大学の絵画学科に進むと、ある展覧会で衝撃的な表現技法を目の当たりにする。それこそが版画だった。

「日本版画協会の展示を鑑賞した際、それまで版画に抱いていたイメージが一新させるような感動を覚えました。テクスチャーが伝わってくるような繊細な技法でありながら、カラフルな色合いでイメージを具現化している。こうした技法と表現のバランスが、版画に魅了された最大の理由でした」

ここから、牧野講師の版画制作がスタートした。正しい手法がわからなかったため、ひたすら作品をつくって自ら工夫を編み出したという。美術大学在学中に鹿沼市川上澄生美術館木版画大賞展で準大賞を受賞するなど、作品づくりへの手応えを感じる日々。版画への興味は大学卒業後も続いた。

「アーティストとして活動していくためには、作品をつくり続けるしかなかったんです。ただ、大学を卒業してしまうと制作場所がなくなってしまい、手狭な自室で作業するよりほかありませんでした。当然、大学で使わせてもらっていたような大きなプレス機を買うこともできません。場所や道具が限られている中で、どうすれば独自の版画表現を実現することができるのか。そうした問いが技法への興味をさらに掻き立てました。制作におけるシンプルさや安全性への探究心も、この頃に培われたものでした」

日本の現代版画の魅力を

世界に発信することが目標

2025年、牧野講師は鹿沼市川上澄生美術館木版画大賞展に出展し、準大賞となった学生時代から長い年月を超えて大賞を受賞。

版画に対する飽くなき探究心が実を結び、構図と彫りの両面で評価された。こうした公募展では、作者の名前を伏せて審査が行われる。当時から作風も技法も大きく変わっているため、誰も同じ作者とは思わなかっただろうと振り返る。学生のモチベーションを高めるためにも、自らが賞を受賞することの意義は大きい。今後も作品づくりを続けながら、日本の版画の魅力を世界に発信することを目標に見据えている。

「浮世絵が世界で認められている一方で、日本人アーティストによる現代版画についてはまだまだ知られる可能性を残していると感じています。表現と技術、両方の側面からジャパニーズ・プリンティングの魅力を発信できるよう、今後も広い視野を持って創作と教育に取り組みたいと思います。版画や絵画の技法を伝えた学生たちが世界で活躍してくれることも楽しみですね」

教員紹介

Profile

牧野 浩紀特任講師

Hiroki Makino

1975年、長野県生まれ。2001年多摩美術大学大学院絵画学科版画専攻修了。プリンツ21グランプリ展「特選」、J・oneアートオーディション「大賞」、日本版画協会「奨励賞」、東京国際ミニプリントトリエンナーレ展「美術館賞」、国際公募アートコンペティション「スカラシップ賞」、京都版画新鋭展アートフィスティバル「招待賞」など数多くの賞を受賞。2025年には第27回鹿沼市川上澄生美術館木版画大賞展「大賞」、第23回南島原市セミナリヨ現代版画展「西日本新聞社賞」、第17回全国公募 絵になる拓本展「日図奨励賞」を続けて受賞した。フィンランドやポーランド、イスタンブール、台北(台湾)、ロンドン、イギリスにも作品を出品し、海外でも活躍する。主な著書(監修)に『新版 高い表現力が身につく上達のコツ50』(メイツ出版)など。

教員情報をみる<at>を@に置き換えてメールをお送りください。