メインコンテンツ

コンテンポラリーダンスの先駆者として

道なき道を切り拓いてきた日々

コンテンポラリーダンスとは?

コンテンポラリーダンスと聞いたとき、具体的なイメージが思い浮かばない人も多いかもしれない。それはコンテンポラリーダンスがそもそも「既成のダンスの美学を逸脱するもの」であり、バレエや日本舞踊などのように特定の形式を持たないことに起因していると言えよう。

たとえば、バレエは「ピルエット」や「アラベスク」といった既成のテクニックを高い技術で見せれば「バレエ」という表現が成り立つが、コンテンポラリーダンスにはそうした土台がない。個々の振付家によるダンスや身体へのアプローチがそのままダンスになっていく。よく言えば「自由」だが、常に先駆者として道を切り拓いてきた芸術文化学群の北村明子教授は「荒野に立つようだった」と自身のキャリアを振り返る。

日本の批評家や表現者たちがコンテンポラリーダンスに関心を寄せ始めたのは1990年代前半のこと。北村教授は、1994年にフランスの名門コンクールであるバニョレ国際振付コンクールの東京プラットフォームへの応募を機に、当時の日本では、まだ流通していなかった「コンテンポラリーダンス」の振付家として一躍脚光を浴びることとなる。

フランスの名門コンクールを機に

「コンテンポラリーダンスの振付家」の道へ

そんな北村教授が初めて触れたダンスはバレエだった。戦中に幼少期を過ごした両親を持つ世代には「子供には自分ができなかった歌や踊りなどの習い事をさせてあげたい」という想いからバレエを習う人が少なくなかったというが、北村教授は“子供のお稽古ごと”で終始せず、その後もストリートダンスのスクールに通うなど、自ら身体表現の探求を深めていった。

身体を徹底的に追求しようとした背景には、幼少期からの言語への不信感と“過敏”なまでの身体感覚があった。

「幼少期は言語に不信感を抱いていて、言語化できない領域をどのように人に伝えたらいいのかについて悩んでいました。その際に唯一の“通路”となったのが、私にとっては身体だったのです。感受性がすべて身体に宿っている感覚があり、身体を介して伝わる実感を抱いていましたが、『ではこの感覚は一体どこから来るのだろう』という問いが、身体表現を追求するスタートラインでした」

その後、高校時代から演劇をしていた兄の背中を追いかけるようにして、1989年に早稲田大学第一文学部(当時)に入学。歌舞伎や舞踊などの古典儀礼のほか映画や現代演劇までを各界のエキスパートから学べる土壌と、自分の世界観を自分自身で切り拓く同学科の気風が、北村教授の創作スタイルの礎を築いた。

「当時は1970年後半から日本に入ってきた『コンテンポラリーダンス』や『ヌーベルダンス』と呼ばれる海外の新たなダンスの潮流、そして日本の暗黒舞踏など、いわゆるダンスとは一線を画した身体表現がダンスとして講義で紹介されていて非常にインスパイアされたことを覚えています。一方で、舞踊を実践的に教える教員はいなかったため、ダンスという形式に縛られず、空手やパントマイムなどのさまざまな表現手法をザッピングしながら自分自身で発せられる表現をかたちづくっていきました」

また、2年次から進んだ演劇専修には劇団を立ち上げている人も多かったこともあり、のちに世界各国を駆け回るダンス・カンパニー「レニ・バッソ」の前身となるサークルを立ち上げることになる。ダンサーや映像作家、音楽作家などのクリエイター仲間と作品作りをする中で、自分自身のダンススタイルをもっと自由に考え、舞台作品化することのおもしろさを享受した。

そんな北村教授の運命を大きく変えたのが、大学院一年目でエントリーした1994年のバニョレ国際振付コンクールの東京プラットフォームへの応募だった。

「特任教授として第一文学部で指導にあたっていた舞踊評論家の市川雅先生にすすめられてコンクールに応募してみたところ、『コンテンポラリーダンスの振付家、あらわる』などと批評家の方に迎え入れていただきました。当時は『ダンサー』という自認すらありませんでしたが、それを機に『ダンサー・振付家』として海外に展開していくことになったのです」

留学先で確信した「コミュニケーション」の重要性

バニョレ国際振付コンクールに応募した翌年の1995年、文化庁派遣在外研修員に選出された北村教授。冷戦終結から数年経った都市が新たに形成されていく過程を目の当たりにしたいという想いから、留学先にはドイツ・ベルリンを選んだ。社会的かつ政治的な変化の中に身を置く日々は刺激的で、のちのダンス創作における核となる考えをかたちづくっていった。その一つが、コミュニケーションの重要性だった。

「先に述べたように幼少期から『考えていることを言葉にすると意味が変容してしまうのではないか』などと言葉への不信感を抱いており、思春期までは特に言語化をできるだけ避けようとする寡黙な子供でした。しかし、ベルリンのダンスの現場では、まず言語をもって考えを議論して方針を決めるところから創作をスタートしていたのです。もともと振付家としてダンスを“提供する”のではなく、作品に関わる人たちとともに“コラボレーションする”ことにおもしろみを感じてはいましたが、『コミュニケーションなくしていい作品は作れないのだ』と徹底的に知らしめられた体験でした」

世界60都市以上を駆け回った

「レニ・バッソ」の軌跡

ダンスは一人ではなく、作品に関わる人たちとともに共同作業をして作り上げるもの。留学中にそう確信した北村教授は、ダンス・カンパニーとして編み直した「レニ・バッソ」において前衛的な手法を次々と取り入れた。

与えられた振り付けを機械的に踊るのではなく、個々が個性を打ち出しながら統一感をもたらすダンスをいかにして作るか。そうした課題のもと、当時はダンス創作についての思案に付き合ってくれていた大学の先輩たちに、たくさんの影響を受けたという。

「例えば、人工生命やサッカー理論などをダンスの生成の参考にするとどのような発想が生まれるか、などとアドバイスをいただいたり、新しいダンスの領域への自由な挑戦心に周囲の人々が巻き込まれていた時期を経験しました」

そのような試行錯誤から、簡単な所作や仕草を対話に展開させた独自の振付方法「グリッド・システム」のほか、ダンスと光、リズム、映像が交錯して展開されるスタイルを確立したのもこの頃。そうした知見の集大成となったのが2001年に発表した『finks』だ。

ダンサーが舞台袖を出入りし、照明は常にダンサーを照らすといった形式が“当然の文法”とされていた時代に、同作はダンサーのいない場所に照明を当てる、舞台上、暗闇の中で踊るなど、ダンス表現の前提を根底から覆した。

『finks』の創作に至った経緯について、北村教授は「照明や音楽も“出演者”の一人としてダンスやダンサーと等価の存在として扱うべきではないかと考えた」と振り返る。

「ダンス作品は身体が主役と考えられてきましたが、ダンスは身体“だけ”で生成されるものではないと考えていました。たとえば、照明の運動性によって人間の動きや身体の見え方も変わるのだとしたら、照明も立派な“出演者”なのではないかと考えたのです」

同作は、国内外で衝撃を以て迎え入れられ、モントリオールHOUR紙の2005年ベストダンス作品賞を受賞。世界60都市以上で上演され、「レニ・バッソ」は“日本一海外ツアーが多いダンス・カンパニー”と呼ばれるまでになる。

海外のプロデューサーから次々と声がかかり「夢が叶った」と感じたのも束の間、活動を続けていく中で、「レニ・バッソ」はメンバーが年齢を経ていき、子育てや介護といったライフコースとの両立の難しさなど現実的な問題に直面することになる。

また、作品が評価されて上映回数が増えることは喜ぶべきである一方で、“消費される”側面もある。「スターティングメンバーを疲弊させたくない」という想いと、「もっとじっくりと創作をしていきたい」というマグマのような創作意欲。それらがふつふつと沸き立ち、機が熟した2009年に「レニ・バッソ」は活動を停止。北村教授はソロ活動をスタートし、熟考して作品をじっくり練り上げる現在の創作スタイルへと舵を切っていった。

ソロ活動スタートと

研究者としての新たな門出

インドネシアの武術に端を発した

リサーチ×クリエイションの国際共同プロジェクト

「レニ・バッソ」の活動停止後から、北村教授が取り組んできたのはリサーチとクリエイションを掛け合わせた国際共同プロジェクトだ。これまでにインドネシアを皮切りに、東南アジアや南アジア、アイルランドなど、アジアを中心としたさまざまな国や地域のアーティストとコラボレーションしながら作品を発表している。

プロジェクト始動のきっかけは、「レニ・バッソ」として活動している頃から抱いてきた、ある問題意識にあった。

「『レニ・バッソ』の作品が欧米で評価された際、自分自身のアジア的な価値観が良くも悪くも欧米の劇場文化に基づいて「日本的、禅の感性を持つ作品」「洗練したテクノロジーや大都市文化東京の生活リズムを持つ作品」などと“整理”されて受け止められてきました。そこで欧米的なダンス理論から逸脱したアジア特有の価値観やダンスの美学を探求したいと考えるようになったのです」

アジアの身体感覚を探りたいという欲求に突き動かされた北村教授が、最初のフィールドに選んだのはインドネシアだった。同国との出会いは「レニ・バッソ」の活動が加速し始めた2004年まで遡る。身体同士のコミュニケーションのあり方を模索する中で「プンチャック・シラット」というインドネシアの伝統武術に触れ、そこにヒントを見出した経験から、まずは儀礼や芸能の豊穣なインドネシアに根を下ろしたのだ。

そうして始まったのが、インドネシアとの国際共同プロジェクト<To Belong project>だった。オーディションではなく、出演を依頼したいダンサー一人ひとりに会いに行き、日本でのワーク・イン・プログレス公演を行ったのちにジャカルタやシンガポール、東京などで劇場版公演を行うなど、地道で可塑的な創作過程をたどった。

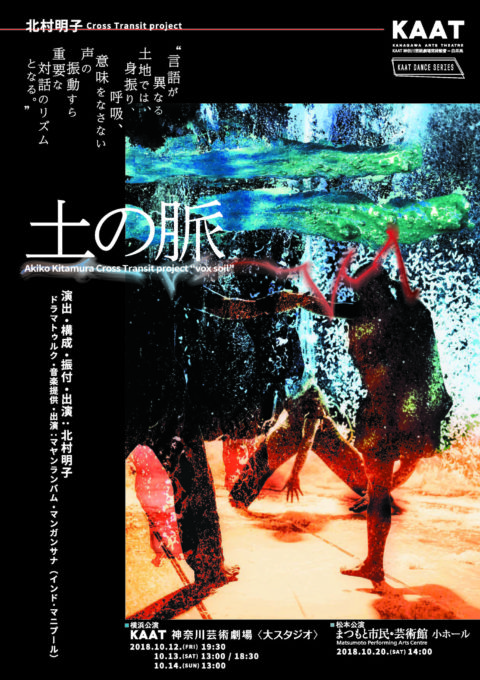

約4年間行われた同プロジェクト終了後は、東南アジアから南アジアにかけての国際共同プロジェクト<Cross Transit project>を行い、2018年に発表した『土の脈』は第13回日本ダンスフォーラム大賞を受賞。2020年からはアイルランドから中央アジア、日本を越境する<Echoes of calling project>を、2023年からはアジアの国々と新たな国際共同制作<Xstream project>を始動し、同年発表した『Soul Hunter』は<Echoes of calling project-rainbow after>とともに第18回日本ダンスフォーラム大賞を受賞するなど、協働する国や地域を拡大しながら国内外で今も注目を集め続けている。

最初のリサーチ拠点にしたインドネシアを離れ、フィールドをアジア全域に広げた背景には、同じ問題意識を抱えた人々との出会いがあったという。

「インドネシアには今でも興味はありますが、文化が豊かであるがゆえに地域ごとの特性も色濃く出ていて、一生かかっても知り尽くせないと感じていました。そんな折、インドネシアのダンサーと協働していた際にカンボジアのダンスシーンがおもしろいと聞いたことがきっかけで東南アジアや南アジアへと関心が移り、またその先で『アジア特有の身体感覚を模索したい』という私の興味関心に共鳴してくれる人たちと意気投合する、といった出会いを繰り返していくうちに、活動範囲がアジアの各地域へと広がっていきました。そして、特定の国にアイデンティティを見出していない少数民族の存在やバックグラウンドの違いによる個々の歴史観に触れ、国という単位で捉えるのは妥当ではないと考えるようにもなったのです」

国や地域の生活文化、年齢、舞台活動のキャリアなど、バックグラウンドが全く異なるひとびととの協働は、当たり前と思っていたことが覆され、自分自身の美的価値観までも否定されることもある。しかしそれらが逆にポジティブな刺激となり、自分自身の思考を更新していく必要に迫られることが、むしろ好ましい──。そういった考えの元、現在は、リサーチの拠点にも縛られず、シームレスに創作を行えているという。2010年から15年経った現在も、広大で複雑なアジアへの興味は尽きないと話す北村教授。その輪郭の探求は今後も続いていくだろう。

ダンス創作は“身体を動かすこと”とともに

膨大な知識と経験と英知を要する

ダンサー・振付家として活動してきた北村教授が、大学教員の道に歩みを進めたのは2001年のこと。「レニ・バッソ」が活動停止し、国際共同プロジェクトの構想を練っていたタイミングよりも、8年も前からのことだった。

当初はパフォーマーとしての採用で、実技を中心としたワークショップを行っていたが、のちの大学の学部改組により、人文学部の“教授”として「芸術コミュニケーション講座」で、座学も比重を持って担当することになる。舞台芸術の制作とダンスに触れたことがない学生への講義には距離があり、両立に悩んだ時期もあったというが、ある日、ダンス創作時に考えている作品の“タネ”を講義で展開していくことを思い立つ。

「当初は創作と講義を両立させるための方法を考えていましたが、大学教育にダンス創作の考え方を取り入れること自体に意義があると考えるようになりました。たとえば、欧米の大学にはダンス・演劇セクションが当たり前で、そうした博士課程から著名な舞台演出家や振付家、ドラマトゥルクがが輩出されていますが、日本にはそうした土壌がありません。ダンスは身体を動かすことと同時に膨大な知識と経験と英知が必要な領域でもありますから、舞台芸術のおもしろさを広く伝えていくためには、大学での学術的なアプローチが必要だと考えたのです」

そうした発想のもと、ダンス経験がない学生たちに向けて、パフォーマンスを地域で着地させるためのアートイベントの企画制作やメディア向けのプレスリリース広報を考える講義を展開。一見すると北村教授の活動とやや乖離があるようにも感じるが、これはダンス創作において大切にしてきた「コミュニケーション」や既成の美学からは逸脱するダンスを、どのように社会に着地させていくか」という点において共通している。

「舞台芸術を制作する上でダンサーや舞台監督、技術スタッフなどとコミュニケーションをとることが避けて通れないように、他者との対話を通じてより良い方向性を見出していくことは、社会のどのようなフェーズにおいても必要不可欠だと考えています」

また、北村教授がダンス創作において重んじているもう一つの要素に「リサーチ」がある。ダンス創作をする際に、現地に赴いて、肌で土地の文化を感じながら調査をするフィールド・リサーチは一般的な情報収集とは違った視点が得られるのだという。

「本や新聞、インターネットなどを通じて情報収集を行うことももちろん素晴らしいのですが、ダンスを介して思考することはまた違った視点を得られると実感してきました。それは身体は私たちが社会とのつながりを持つうえで唯一の“物理的な存在”だからです。ダンスを極めたい人は特に、身体でダイレクトに思考する過程を大切にしてほしいと思っています」

正しさや優劣のない表現だからこそ

多様な社会の実現に貢献できる

コンテンポラリーダンスという途方もない荒野に立ち、先駆者として道を切り拓いてきた北村教授。その制約のなさゆえに産みの苦しみを覚えることもあるというが、だからこそ多様な選択肢を提示できるのではないかと期待を込める。

「私が大学生の頃は、多くの人が“よくわからないもの”をおもしろがっていましたが、コスパやタイパが重視される昨今では、コンテンポラリーダンスのように特定の形式を持たないものは『難しい』『つまらない』などと切り捨てられてしまいがちで、表現が単一化の一途をたどっています。しかし、正しさや優劣のない表現だからこそ、『こういう表現もある』『こういう見方もある』などと新たな表現のかたちを提示し、これまでの常識を塗り替えられる可能性を秘めているのではないかと感じています。分断が叫ばれている今だからこそ、コンテンポラリーダンスを通じて、より多様な社会の実現に貢献していきたいです」

教員紹介

Profile

北村 明子教授

Akiko Kitamura

1970年、東京都出身。ダンサー・振付家。バレエ、ストリートダンスを経て、1989年に早稲田大学第一文学部に入学。卒業後は同大学大学院文学研究科に進学し、同大学院を1998年に修了。大学院在学中の1994年にダンス・カンパニー「レニ・バッソ」を創設。1995年、文化庁派遣在外研修員としてベルリンに留学。帰国後、独自の振付方法である「グリッド・システム」を実践。ダンスと光、リズム、映像が交錯し展開する作品スタイルを確立する。2001年に発表した代表作『finks』は世界60都市以上で上演され、モントリオールHOUR紙の2005年ベストダンス作品賞を受賞。2005年にベルリン「世界文化の家」より委託された『ghostly round』は世界各国で高い評価を得る。海外舞台作品の振付・出演も積極的に行い、2001年にBates Dance Festival(USA)、2003年にはAmerican Dance Festival(USA)で委託作品を発表。American Dance Festivalのために振付けた『enact oneself』はベストダンス・オブ・ザ・イヤーに選出された。2009~2010年には、フランスのチェンバーロックバンドArt Zoydの新作オペラ『KAIRO』(原作:映画監督・黒沢清)に出演し、映画雑誌『カイエ・デュ・シネマ』でも絶賛される。2010年よりソロ活動として、リサーチとクリエイションを行う国際共同制作プロジェクトを展開。これまでにインドネシアとの国際共同制作<To Belong project>、東南~南アジア国際共同制作<Cross Transit project>を行い、国内外で上演。2018年に発表した『土の脈』は、第13回日本ダンスフォーラム大賞を受賞。2020年からはアイルランドから中央アジア、日本を越境する <Echoes of Calling project> を行い、国内外にて3つの作品を発表。2023年よりアジアの国々との新たな国際共同制作「Xstream project」を始動。同年発表した『Soul Hunter』は、『Echoes of Calling -rainbow after』と共に、第18回日本ダンスフォーラム大賞を受賞した。「身体の思考」をもとに、創造活動をはじめ、演劇、オペラ、映画、CMへの振付・出演など、幅広く活動を行いながら、2010年からは信州大学で身体論、演出論、舞踊論の視点から「メディアとしての身体」をテーマに研究を行ってきた。2025年4月より現職。

教員情報をみる<at>を@に置き換えてメールをお送りください。