メインコンテンツ

子ども本来の自由な表現や権利が

守られる環境づくりに取り組む

乳幼児期の子どもによる身体表現の可能性

「現在の日本では、子どもの遊ぶ場所も時間も大きく制限されています。加えて、子どもの自殺率増加や不登校、子どもの貧困といった課題がある。私はそうした子どもを取り巻く環境を改善していきたいと思っています」

そう語るのは、「子ども・子育て支援」を専門とし、子どもたちが自分らしく育つための環境づくりについて研究する健康福祉学群の金井玲奈助教。並行して〈一般社団法人OMUSUBi〉の代表理事を務め、地域コミュニティによって子育てを支えるボランティア活動にも取り組んでいる。研究と実践的な支援活動の両輪で、子育てを取り巻く課題に向き合う──。それが金井助教のスタイルだ。この道に進むきっかけになったのは、母校である玉川学園で受けた「身体表現」という授業の存在だった。

「私は幼稚園から大学まで玉川学園で育ったのですが、保健体育の授業に組み込まれている『身体表現』というカリキュラムがずっと好きでした。音楽が流れたら自分の感じるままに踊ってみるとか、先生が持ってきたお花を嗅いで、そこから湧いてくるイメージを自由に言葉にしてみるとか。そうした活動の中で『自分らしく表現することは楽しいんだ』という実感を得たんです。私自身もこの身体表現を教える教員になりたいと思い、玉川大学の教育学部に進学して保健体育の免許を取りました。大学卒業後は15年間、玉川大学教育学部の非常勤講師として、保健体育教員の養成に取り組んでいました」

15年のうちの最後の2年は、玉川大学大学院教育学研究科にも通い、乳幼児期の子どもが身体すべてを使って表現する様を研究した。修士課程での学び直しを決めたのは、「我が子の出産と育児を経験する中で、乳幼児期の子どもの魅力に惹きつけられたのがひとつの理由です」と金井助教。「身体表現」には体育領域と表現領域があるが、表現の領域に焦点を定めて研究し、乳幼児期の子どもが自分らしく表現する姿について追究していこうと考えた。

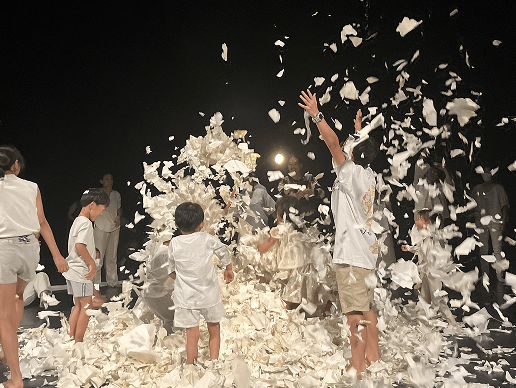

「修士論文では、人・もの・出来事との関わりの中で乳幼児期の子どもの身体から見えてくる表現を分析しました。私自身、子育てをしていたこともあり、辛いこともうれしいことも全身で表現する子どものエネルギーに日々圧倒されていました。一方で、そうした子ども本来の身体表現を発揮しづらくしてしまう環境についても興味があって。子どもが素直に思いや動きを発露できる環境を、保育園や教育関係者だけでなく社会全体でつくっていかなければいけない。そうした課題に向けた研究を続けています」

〈OMUSUBi〉のボランティア活動では

参加する敷居の低さや多世代交流を意識

子どもを中心に、地域の課題に向き合う

現在執筆を進めている博士論文でテーマとして掲げているのは、子どもたち同士や地域の人々との「相互関係」。子どもが保護者や保育者だけでなく多様な人々と関わる過程でどういう表現が出てくるのか、どんなプラスの作用が生まれるのかに着目している。その研究を進める土台となっているのが、〈OMUSUBi〉でのボランティア活動だ。

〈OMUSUBi〉は、2018年に金井助教が有志の仲間たちとともに立ち上げたボランティア団体。現在は月に一回、「冒険遊び場併設型子ども食堂 おむすび」という地域の交流活動を実施している。自然の中で子どもたちがめいっぱい遊び、近隣に住む高齢者や小中高生もやってきて、炊き出しを作って食事を共にする。0歳の赤ちゃんから80歳のおじいさんまでが公園に集まり、時間を共にし、遊び笑いながら地域で顔の見える関係性が育まれる。

「子どもの自殺率増加や不登校、子どもの貧困、未婚率の増加、少子化、地域の希薄化、高齢者の孤独死など、子どもや地域をとりまく社会課題を見ていくと、その要因としての共通点に孤独や孤立があると考えました。そして、子どもたちにとっては自由に表現できる遊びが必要ですが、公園はどんどん『これはやってはいけない』という制限が大きくなり、習い事などがあることで遊ぶ時間もない。子ども食堂の活動では、まず子どもが自由に遊べる場所や時間を確保し、その上で地域住民が世代間を超えて関わり合い、支え合いの輪を育んでいくことで、子育てを支えるコミュニティの構築を目指しています」

金井助教が既存の子育て支援の課題として感じていたのが、こうした活動へ参加するハードルの高さだった。たとえば発達障害や育てにくさがある場合、同じ悩みを抱える保護者と相談できる場所は少ないという。〈OMUSUBi〉はスターバックスコーヒー町田金森店と共同で「ゆるやカフェ」というイベントを開催したことがある。これは近隣の助産師や保育士、子育て応援をしたいボランティアの人たちが集まり、地域における子育て支援の情報交換をする相談のハードルを下げた場づくりとなった。

「ゆるやカフェであれば、コーヒーを買いにいったついでに、専門家に悩みを相談できる。そうした敷居の低さは、活動の中で最も意識していることです。子どもが自由に表現できる環境を用意するためには、保護者が解放される場所をセットでつくらなければいけません。子ども食堂の場合は、中高生や大学生のボランティアが見守りながら子どもは子どもたち同士で遊び、保護者はゆっくり椅子に座ってコーヒーなどを飲みながら、悩みを共有し合ったり人生の先輩であるおばあちゃんたちにアドバイスをもらったりする。そうした過程で子ども食堂が、学校で悩みを抱える子ども・若者や近隣住民との関係が希薄な高齢者の居場所にもなります」

多世代にわたる地域住民の孤独や孤立を解決することが、結果的に子ども・子育て支援につながる。金井助教のこの見通しは、2023年に発足したこども家庭庁が掲げるヴィジョン「こどもまんなか社会」の実現にも深く関係している。子どもを中心に置いた社会とは、どのように実現できるのか? 子どもや保護者へのインタビューや活動の観察を通して金井助教も考え続けている。この活動は有志によって草の根的にさまざまな地域に拡散しているが、博士論文として活動の実施内容や参加者のリアクションを可視化することで、「こどもまんなか社会」を定義し、他地域での再現性の高い活動になっていくことが期待される。

こどもまんなか社会とは?

こども家庭庁が推進する政策で、「子どもを社会の中心に据え、すべての子どもが健やかに成長できる社会」を目指す取り組み。少子化対策や教育支援、虐待防止、貧困対策などを包括的に進め、子ども一人ひとりの権利を尊重することを重視している。また、自治体や企業、地域社会と連携しながら、子どもが安心して暮らせる環境を整えることを目的としている。社会全体で子どもを支える仕組みを構築することが重要視されている。

実践と研究を両軸で行うアクションリサーチで

子どもの権利が保障される社会を探究し続ける

学内で子ども食堂を実施し、学生に学びを還元したい

金井助教は、2024年から健康福祉学群の小泉広子教授と共同研究を実施した。それはユニセフが定義する「子どもの権利条約」(世界中すべての子どもたちが持つ権利を定めた条約)に関する研究だ。

「子どもの人権に関わる研究を行っている小泉教授は、日本における子どもの権利が守られていない日本社会を危惧していて、私自身も活動の中で、大人によって子どもの自由な表現が奪われる状況を考え続けてきました。子どもの権利に関する課題を共有していた私たちは、子どもの声を丁寧に聞き取る方法を学ぶために、2024年の4月にイギリスの野外教育センターへ行って若者主導の当事者研究を行うアクションリサーチを学んできたんです」

現地では、20年以上アクションリサーチに携わってきた研究者から、肯定的な態度でヒアリングする手法を学んだ。アクションリサーチとは、その言葉の通り実践と研究を同時に行うこと。金井助教の活動自体もまさしくアクションリサーチであり、今後の研究に対するヒントを得たようだ。

子ども食堂や地域ボランティアの活動を通して、研究を進めている金井助教。子ども食堂は桜美林大学の学内でも「けんぷく食堂」という名称で過去3度開催していて、健康福祉学群の学生が中心となって運営している。2024年度は、障害や世代、人種や国籍、不登校超えた場を学生と地域でつくる「つながるプラットフォーム」をテーマに実施。

「障害福祉サービスの事業所が出店したいと言ってくれて就労支援の場として駄菓子屋さんを運営してくださったり、障害を持つお子さんと音楽を楽しむ団体が一緒に弾き語ってくれたり、大学内でも地域とのつながりを軸に居心地のよさを感じられる空間ができてきています。今後は開催の頻度を増やすことも検討していきたい。そうなれば、学生に還元できる学びも大きいと思います。研究とボランティア活動、そして大学の授業や学生の卒業研究にも関わるようなアクションを、子ども・子育て支援の実現に向けて挑戦していきたいです」

教員紹介

Profile

金井 玲奈助教

Rena Kanai

1976年、東京都町田市生まれ。玉川大学大学院教育学研究科教育学専攻修士課程修了。〈一般社団法人OMUSUBi〉代表理事。研究分野は乳幼児期の表出から表現について、幼児体育、子育て支援。町田市子ども食堂(おむすび食堂運営)、子育て支援広場講師、幼稚園園内研修講師などの活動に従事。

教員情報をみる