メインコンテンツ

困難・負担や精神的不健康を乗り越える要因としての

レジリエンスやソーシャルサポート

逆境を乗り越える力「レジリエンス」とは何か

私たちは、学校や職場での人間関係、親子関係など様々な状況で逆境や困難を抱えている。それが高じるとストレスとなり、ひいては精神的不健康な状態を作り出したり、幸福感を低下させたりすることになる。この逆境や困難を乗り越える要因が、「レジリエンス」や「ソーシャルサポート」だ。

「『レジリエンス』は、ストレスや逆境に適応する能力やプロセス、あるいはそれらを通じて自己を成長させる過程を指し、多様な概念として定義されています。『レジリエンス』は特別な能力だけでなく、誰にでも備わっているのです」

そう語るのは、健康福祉学群の山口一教授だ。「レジリエンス」には、生得的な要素と後天的に獲得される要素の両面があり、その形成には多様な要因が関与する。ものごとを様々な角度から考えられることや自己効力感(コンピテンシー)といった個人内要因だけでなく、その後の環境要因も影響を及ぼすため、「レジリエンス」を形作る決定的な要素については、今なお統一的な見解に至っていない。

しかし、重要なのは、「レジリエンス」は誰もが持ちうるものであり、自分の中から発見したり、後天的に高めたりすることが可能であるという点だ。困難な状況を知り、対処について学ぶプログラムを通じて、「レジリエンス」の低かった人もその力を強化できる。

困難・負担や精神的不健康を乗り越えるための「ソーシャルサポート」

また、環境要因のなかの「ソーシャルサポート(社会的支援)」は周囲の人びとから与えられるまたは周囲の人に与えている有形無形の支援のことを指す。「ソーシャルサポート」の分類には様々な定義があるが、情報的サポート、情緒的サポート、手段的サポートなどに大別される。また、サポートを与え与えられる対象として、家族、友人・知人、専門家、同じ困難を抱えた人などがいる。この「ソーシャルサポート」をいかに得るかが困難・負担を乗り越えるカギとなる。

「サポート源はその年代ごと、個別の特性ごとに異なりますが、必要な人とのつながりがあることがその人の困難、負担を低減することに大いに役立ちます」

精神障害者を持つ人の家族の困難度・負担の軽減と援助ニーズに関する研究

「私は、大学院の修了生とともに、中学生から高齢者、多胎児を抱える母親など様々な状況に置かれた人の困難・負担の克服についての『レジリエンス』や『ソーシャルサポート』について研究してきました。私自身は特に『精神障害者の家族の困難・負担』に着目し、その改善について研究を進めています」

1950年代後半以降、統合失調症をはじめとする精神疾患の治療において、副作用の少ない向精神薬の開発が進み、薬物療法の効果が向上した。その結果、患者の早期退院が可能となったが、一方で、それまで専門職が担っていたケアの多くを家族が引き受ける状況が生じた。家族は長期的な負担を抱えたり、不安や抑うつを感じたりすることも少なくない。さらに、疾患に関する十分な情報を得られず、支援制度も十分とは言えない。

こうした状況のなか、山口教授は全国の精神障害を持つ人の家族を対象に調査を実施し、家族がどのような困難を抱えているのか、それを乗り越える力としてのレジリエンスの実態、さらに家族を支えるソーシャルサポートの有効性を分析した。調査は2度にわたり実施され、全国精神保健福祉会連合会の協力を得て47都道府県の家族の回答を収集し、最終的に1,100名以上のデータが集まった。

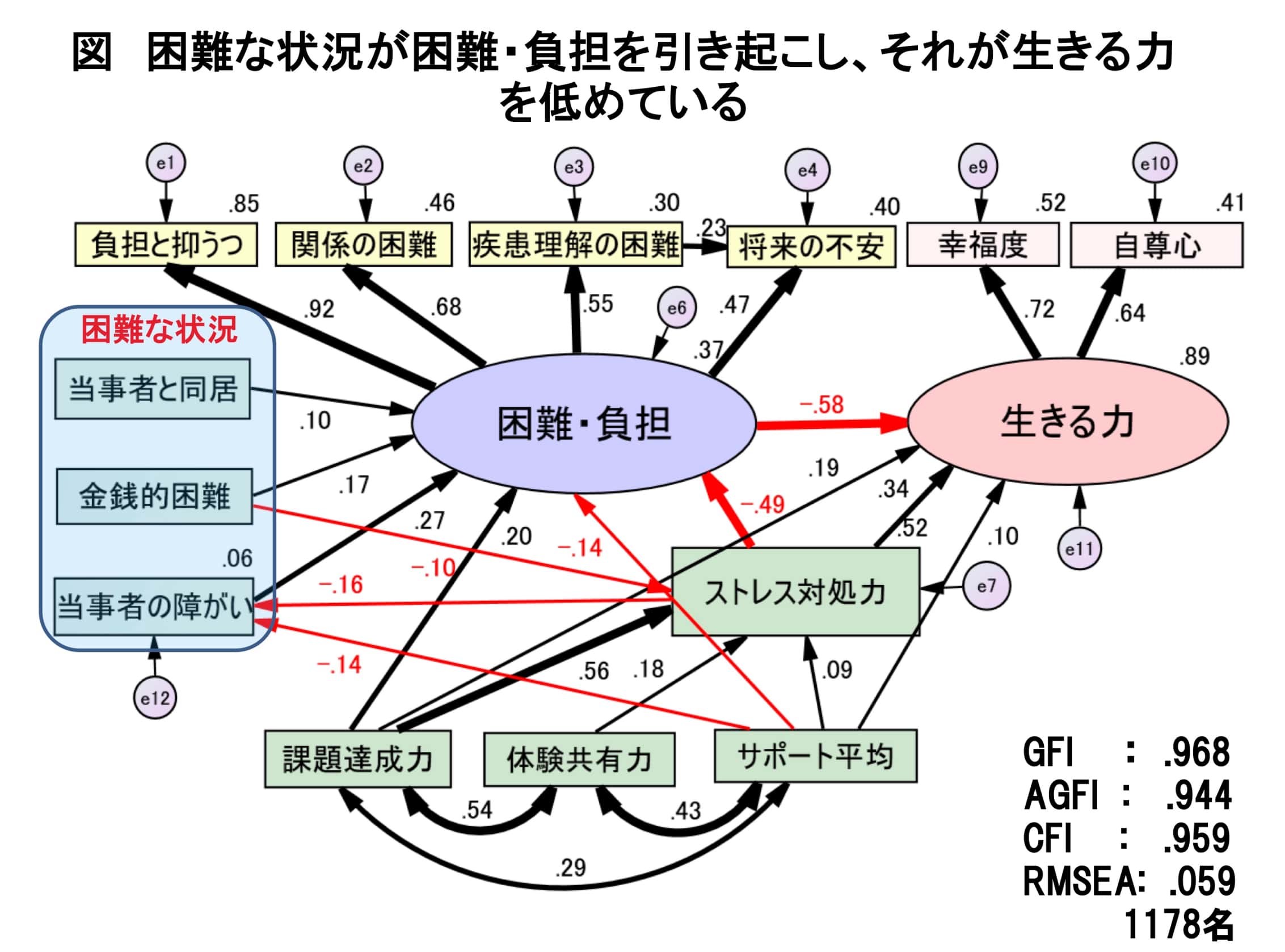

「『精神障害者の家族の困難・負担』と『生きる力』との関連、それを緩和する『レジリエンス』、『ソーシャルサポート』の役割について、共分散構造分析という手法によって解析し、モデルを作成しました(下図)。この分析の結果、精神障害者の家族を取り巻く困難な状況が、『困難・負担』を導き、それが『生きる力』を削いでいることが示されたのです。

また、困難・負担を軽減し生きる力を高めるためには、「レジリエンス」や「ソーシャルサポート」が効果的であることが確認された。

「『レジリエンス』には3要素あります。一つは情報を積極的に集め、課題に対して多面的に分析を行い、粘り強く取り組む『課題達成力』です。さらに、自らの困難を他者に打ち明け、支援機関を活用しながら問題解決に取り組む『体験共有力』も大切です。そして、日常生活のなかで適度に気分転換を図り、困難に直面しても過度に悩まないよう調整する『ストレス対処力』がもっとも重要な要素です。『ソーシャルサポート』は家族の『課題解決力』や『体験共有力』と相互に作用しながら、『ストレス対処力』を高め、困難や負担を軽減し、『生きる力』を高めていました」

さらに、就労支援・居場所支援・訪問支援などの心理社会的資源の利用率が高い家族ほど、困難や負担が低い傾向が見られた。一方で、困難や負担の高い家族ほど、定期的な面接や電話相談など、より直接的な支援を求める傾向があることも明らかになった。

こうした調査結果を踏まえ、具体的な家族支援のあり方を検討し、より効果的な支援策を構築することが求められると山口教授は指摘する。精神障害者の家族が直面する困難を軽減し、「レジリエンス」を高めるための支援体制の整備が、今後の重要な課題となっている。

心理学、哲学への興味から精神医学へ

精神科医として30年以上現場で活躍

精神科医を目指して大学卒業後に医学部進学を決意

山口教授が心の問題に関心を抱いたのは大学時代のことだった。当時は、工学部で交通工学を専門とする研究室に所属し、交通インフラの改善を通じて国民の利便性向上に貢献するための研究をしていた。

「交通工学は、ヒトやモノの移動を効率的かつ安全に行うための学問であり、交通インフラやシステムの設計・運用・管理を含みます。研究室では工学的アプローチと心理的アプローチの2つの分野があり、私は後者を選択しました。たとえば、交通機関の選択において、速達性やコストといったデータに加え、利用者の心理的要因がどのように影響するのかを研究していました」

研究を進めるうちに心理学、哲学への関心が深まるとともに、実際に困難を抱えている当事者の支援を行うことを職業にしたいと考えるようになった。そして、心理学、哲学の知識を基盤にしつつ臨床の現場で心の問題に向き合う道を選び、医学部進学を決意した。

医学部時代の実践的な経験と精神医学研究会の立ち上げ

医学部進学後、山口教授は仲間たちとともに、「精神医学研究会」という学生団体を立ち上げた。この団体では、地域の精神科病院や障害者施設を訪問し、精神障害を持つ人々と交流するなど、実践的な取り組みを行なっていたという。こうした経験が、その後の人生に大いに役立ったと山口教授は語る。

「『精神医学研究会』では、自分達で何を行うか企画・立案しました。そのなかで重視したのが精神科臨床の現場に出かけて行って、精神障害の患者さんと対話を行ったり、自閉スペクトラム症や重度の知的発達症の子どもと触れ合ったりしたことです。また、当時話題の精神分析学の小此木啓吾先生の講演会の企画を行ったり、ユング心理学の河合隼雄先生の講演を聞きに行ったりしました。こうした経験を通じて、現場に触れて、実際の患者の様子を直接見聞きすることの重要性を実感しました」

精神病理学への出会いと医師としての歩み

山口教授は精神病理学の分野に強い関心を抱き、医学部卒業後、精神科医になり精神疾患の根底にあるメカニズムを解明したいと考えた。そのため、精神病理学を専門とする指導者がいる東京医科歯科大学で研鑽することを選んだ。

「精神病理学は、精神障害者の症状病態を研究し、その構造や発生機構を追究することで、精神疾患の症状がどのような要因によって引き起こされるのかを解明する学問です。そのなかで、私は現象学的精神病理学に興味を覚えました。現象学的精神病理学では、フッサール現象学とハイデッガー哲学の影響の下、人間のこころの状態や病的異常の本質を理解しようとします。単なる症状の分析ではなく、患者の生い立ちや生活習慣、社会環境を総合的に捉え、人間の生き方を構造的に理解しようとします。東京医科歯科大学は、精神病理学だけでなく、神経化学、神経生理学の最先端を研究している先生が在籍していて、その研究に触れることができました。また、精神科医としての基礎も叩き込まれました」

こうした経験から、山口教授は、得られた知識を多くの患者に還元するためには、より実践的な経験を積む必要性を感じ、重症患者の治療に熱心に取り組んでいる病院へと移る決断をした。

チーム医療の重要性と

レジリエンスの本質

家族の困難を解消するための心理教育。そのなかで大切なチーム医療

山口教授は、現場での臨床経験を重ねるなかで、患者と向き合うだけでなく、その家族の困難と重要性に触れ、家族に対する「心理教育」が不可欠であることを実感したという。

「家族の一員が精神障害により、それまで予期されなかったような症状、行動を呈することは、当事者だけでなく、その家族にもトラウマ的な体験となることがあります。また、家族にとってケアの心理的、物理的負担も大きいです。その改善を図る試みが『心理教育』です。疾患に関する知識・情報の提供を行うだけではなく、対処技能の向上のためのプログラムを実施します。そのためには、心理教育のなかで参加者と互いに尊重しあい、信頼できるパートナーとしての関係を築くことが重要です。また、家族のネットワークやソーシャルサポートを広げる試みも行います」

心理教育では、家族が病気への理解を深めてもらうとともに、患者の良い部分を肯定的に受け止めて褒めることが大切になる。そして、このプロセスを進める際には医師の働きかけだけでは不十分であり、患者と日常的に接する看護師、精神保健福祉士、公認心理師など、精神科医療に携わる様々な職種が連携しながらチーム医療を展開することが基本とされている。

レジリエンスは、結果ではなくそのプロセスが大切

チーム医療を推進するうえで重要なのが、精神保健福祉士や公認心理師、臨床心理士といった専門職の存在。優秀な専門職を養成するためには時間をかけて実践に近い経験を積み重ねることが必要だ。こうした状況を踏まえ、山口教授は桜美林大学において「精神保健福祉実習指導」や「臨床心理実習」などの実習を通じて、人材育成に力を入れている。

「学校や職場に適応することが難しく、生きづらさを抱えている人は少なくありません。しかし、そうした人々の多くは、自ら乗り越える力、すなわち『レジリエンス』を持っています。自分の『レジリエンス』や長所には気づきにくいものですが、医師や看護師、精神保健福祉士、公認心理師、臨床心理士と対話を重ねるなかで、それに気づくことができる場合もあります。そうしたサポートをするなかで、医学的なサイエンスの部分と、患者さんや家族の心理的な部分の両面を見つめられる医療人材が増えてくると良いと考えています。また、『レジリエンス』において最も重要なのは『結果』ではなく、『プロセス』です。たとえ症状がすぐに改善しなくても、それに向き合いながら少しずつ前進していくプロセスが、レジリエンスなのです」

教員紹介

Profile

山口 一教授

Hajime Yamaguchi

東京都生まれ。1987年北海道大学医学部卒業。博士(医学)。東京医科歯科大学病院精神神経科で研修後、埼玉県立精神保健福祉センター、埼玉県済生会鴻巣病院、青梅市立総合病院等にて、精神科医として精神保健福祉士や臨床心理士とともに精神科医療の現場に立ってきた。精神科専門医、精神保健指定医、臨床心理士、公認心理師。2009年より、桜美林大学教授。臨床心理センター長、健康福祉学群長、健康福祉学群領域長等を歴任。精神疾患を持つ方に加えてそのご家族に対する、その人自身の持つ強みに着目した支援について研究している。

教員情報をみる