メインコンテンツ

真の平和はどこにあるのか?

実践を通じて理想的な社会を模索

一見豊かな日本社会の中にも

格差や貧困は存在する

ロシアのウクライナ侵攻やパレスチナでの軍事衝突など、21世紀においても世界各地で戦争や紛争が続いている。また、そうした直接的な攻撃のみならず、差別や貧困、偏見といった構造的な暴力は、”持続可能な社会”の重要性が声高に叫ばれるようになった現代も社会の至るところに根強く残されている。青年海外協力隊としてドミニカ共和国の貧困地域に赴き、スラムでの生活も経験したグローバル・コミュニケーション学群の伊賀野千里特任講師は、自身の経験に基づき“真の平和”を目指すための実践的な教育・研究に取り組んでいる。

「単に戦争がない状態を『消極的平和』、構造的なものも含めあらゆる社会の暴力の根絶に向けて働きかけることを『積極的平和』と呼ぶことがあります。私が目指しているのは後者です。一見すると平和に思える日本社会の中にも、格差や貧困は確かに存在しています。こうした社会的な課題に対し、このような社会的な課題を私たちはどのように捉え何ができるのかを探ることが私の主な教育・研究のテーマです。もともとは研究者ではなく、国内外で国際協力や人道支援に携わってきました。そこで感じたのは、実際の現場を知らなければ何も始まらないということ。大学教員となった現在も、困難や生きづらさを抱える方々と関わりながら、より良い社会のあり方を模索しつつ、活動を続けています。」

困窮者支援の現場において

研究と支援を兼ねた活動に尽力

日本の貧困や格差といった問題は一般社会から分断され、まるで存在していないかのように扱われている側面もある。人と人とのつながりが希薄化した現代社会においては、“自己責任”のひと言で片付けられてしまうケースも少なくない。それゆえ、当事者たちはSOSを発信しづらい状況が続いている。しかし、こうした諸問題は誰にとっても無関係なものではない。昨日まで“普通”の生活を営んでいた人が、明日には住むところを失い、食べるものにも困ってしまう。助け合いのない社会では、誰しもがそんな貧困に陥る可能性を持っている。

「“途上国”と呼ばれる地域での活動を経て海外で一般企業への就職と大学院を経験した後、自分の生まれ育った日本の課題に携わる仕事に関わりたいと考えるようになりました。桜美林大学に着任してからは、日本の貧困や格差問題への理解を深めることを目的とした授業を担当するようになりましたが、履修生が実際に当事者と出会い、社会のあり方や自身の役割を考え、行動できるような授業を目指しました。学生のフィールドワークや活動を受け入れてくださったのは横浜市の寿町の支援団体です」

「私は「ボランティア」という言葉をあまり使わないようにしています。社会の中で声が届きにくい立場にある方々と出会い、同じ社会を生きる一人として、対等な関係であると考えているからです。これまで、さまざまな背景や思いを抱えて生きてきた方々と関わる中で、自分自身の見方や考え方を問い直す機会を重ねてきました。私の社会活動や研究は、当事者の方々と出会い、その声に触れることから始まっています。当事者の声を受け止め、考え続けたことが私の社会活動や研究の原点となっています。」

時には学生を帯同して寿町を訪ねることもあるという。「ボランティア」や「支援」と聞くと、どうしても上の立場から奉仕活動をするというイメージが拭いきれない。しかし実際は、支援を提供する立場の学生たちも刺激を受け、人間として大きく成長している。伊賀野講師の記憶に強く残っているのは、ある年末の出来事だ。

「年末年始は行政機関が休みに入るため、行政による生活困窮者や路上生活者の支援が難しくなります。そうなると、冬の厳しい寒さの中で助けを求められない危険性が出てしまいます。役所が休みの間、生活困窮者や路上生活の方々の命を守るため、支援団体やボランティアが炊き出しや医療などのサポートを実施しているんです。この活動に私が担当する授業の履修生も参加させていただきましたが、貧困の現場を知って強く心が揺さぶれたようでした。当初は1日の予定だったにも関わらず、『それでは足りない』と年末年始の間、約1週間にわたって自主的に活動に参加する学生もいました」

行政と支援団体の連携によって

「積極的平和」が実現される

ボランティアに対する「奉仕」のイメージが刷新され、楽しみながら人々と関わる機会に参加するようになった。その結果、大学の授業とは無関係に、有志の学生たちが苦しい生活を送る人々との交流を目的としたイベントを企画し始めた。まさに理想的な「積極的平和」のロールモデルであるといえるだろう。

しかし、各地では依然として生活困窮者に対する厳しい状況が続いている。なぜ寿町においては、このような積極的な支援が成立し、福祉のまちへと変貌を遂げたのであろうか。その背景には支援団体による懸命な取り組みと同様に行政もまた重要な役割を担ってきた。伊賀野講師は支援団体の関係者や横浜市の行政関係者へのインタビューを通して、公共選択理論と新ヘーゲル主義の理論を用い、寿町がなぜ福祉のまちとして変化していったのかについて分析し、論文を発表した。

「公共選択理論では、人は自己の利益を最大化するよう合理的に行動する存在とされ、社会はそのような利己的な個人によって構成されていると考えられています。しかし、横浜市の取り組みを見ていく中で、人は必ずしも自己利益だけで動いているわけではないと論文で論じています。横浜市の寿町での取り組みでは、1960年代からセツルメント的な実践が展開され、住民とともに地域づくりが進められてきました。また、社会状況の変化等により、仕事を失い生活に困窮する人々に対しパン券や宿泊券、医療サービスなど、人々の命を守る支援も行われてきました。支援は行政に限らず、支援団体による夜回りや炊き出しなどの活動も住民を支え、現在も地域の中で重要な役割を担っています。行政と支援団体が連携し、お互いが協力しあっていることも分かりました。こうした関係性の構築こそが、社会的に周縁化された方々の尊厳を守ることを可能にしているのではないかと論文では述べています。」

海外青年協力隊として活動

現地で体験した貧困の過酷な現実

国際協力に携わるべくフィリピンへ

待ち受けていたのは人生を変える出会い

人々が互いを思いやり、より良い社会の実現に貢献していく。現在の取り組みにも通じる「平和」への考え方が形成されたのは、まだ伊賀野講師が子どものころだった。幼少期から“隣人愛”を重んじるキリストの教えに触れ、教会で実施された募金にお年玉を使ったこともあったという。その後、キリスト教系の高校に進むと、国際NGOであるYWCA(Young Women’s Christian Association)のメンバーとして活動。日本で暮らすフィリピン人たちの実情に触れたことが、海外の貧困に目を向けるきっかけとなった。

「バブル期には、仕事を求めてフィリピンからたくさんの労働者が来日しました。男性は肉体労働、女性は歌や踊りを披露する“エンターテイナー”の仕事に就くことが多く、立場の弱さからさまざまな面で抑圧されていたんです。自分と近い年齢の女の子が、生まれた場所が違うというだけで苦しい状況に置かれている。そんな現実に憤りを覚えるとともに、少しでも社会の不平等をなくせるような活動に参加したいと思うようになりました」

大学ではフィリピンの貧困について研究している教員のもとで学んだ。現地にも数度にわたって足を運び、「スモーキー・マウンテン」と呼ばれる巨大なゴミ山周辺のスラム街でフィールドワークに勤しんだ。大学卒業後、フィリピンの大学で日本語を教える仕事に就き、異国で日本語を教える日々。そんな中、人生を大きく変える出会いがあった。

「その方は日本からフィリピンに派遣されてきた青年海外協力隊員で、陶芸を本職とされている方でした。当時、青年海外協力隊は倍率が非常に高く、語学力や専門性の高い人でなければなれないというイメージがあったんです。挑戦してみたいけれど、自分では不十分ではないかと思っていました。しかし、多種多様な隊員が活躍しているとその方から聞いたことで、自分にもできるかもしれないと応募してみることを決意しました」

隊員としてドミニカ共和国に派遣

電気も水もないスラム街での生活

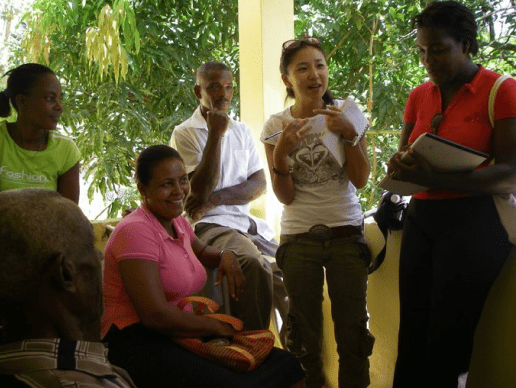

選考試験を無事に通過した伊賀野講師。派遣先はドミニカ共和国の貧困地域で、自治体や住民と協働しながら、地域の課題解決と生活環境の改善に向けた主体的な取り組みを支援することがミッションだった。当初の計画では、識字率向上のための取り組みやHIV/AIDSに関する知識を周知させることが主な活動内容と予定されていた。しかし、実際に現地に行ってみると、喫緊の課題が積み上がった状況に直面する。結局、予定にはなかった業務にも着手するようになった。

「ドミニカ共和国での活動先は、生活困窮者が多く住むいわゆるスラム地域と認識されているところでした。私が滞在する家もこの地域にあり、水はあると聞いていたんですが、週に2回のチャンスでタンクに溜めた水がすぐに奪われるような状況でした。電気も1日に2時間程度しか供給されないので、通電したときにはお祭り騒ぎになるんです」

水も電気もないスラム街で、ランプに火を灯して過ごす過酷な毎日。仕事の報告書を書こうと市街のインターネットカフェを訪れたとき、スラム街での日常との大きな格差を感じた。

「街の中心地に出ると、豊かな生活を送る国民を目にしました。インターネットを繋いだり、ゲームで遊んだりする若者たちも多くいた。一方で、スラム街に戻れば、苦しい生活を強いられる子どもたちや、彼らを養うために若くして過酷な仕事に身を投じる女性たちがいます。ときには、不衛生な水を飲んだ子どもの体内に寄生虫が入り込み、命を落としてしまう現場にも立ち会いました」

日本にはあって当たり前の水が飲めないせいで、消えてしまう小さな命がある。水を求めて人々の争いが起こり、その捌け口として暴力に晒される子どもたちがいる。貧困地域の現実を知った伊賀野講師は、現地の住民組織や支援団体と協力してひとつのプロジェクトを始動させた。

「私の本来の目的だった識字率の向上は、派遣されたときにはそれほど大きな問題として捉えられていませんでした。現地の人々にとって本当に必要なものは何なのか。それを知るために、現地のNGOや町内会のメンバーの協力を得て、住民への聞き取り調査を実施。課題の洗い出しをしました。結果として浮かび上がったのは、やはり水の問題です。調査結果をまとめ、地域の自治体へ水道設置の必要性を説明し、約1年をかけて水道を開通。そのミッションが完了したのち、次は一般企業に就職してニューヨークで勤務することになりました」

「平和をつくる人になりたかった」

勉強を重ね再発見した自分の夢

それまで一般企業で働いた経験がなかった伊賀野講師は、ドミニカのプロジェクトで関わった専門家と話している際、彼がもともと営業職をしていたという経歴を聞く。ビジネスで培った知識や技術は国際協力についても大いに役立つ。そんなアドバイスを受け、発展途上国とも関わりのある大手旅行会社で勤める道を選んだ。

「一般企業で身に付けたスキルを、再び平和の実現に活かしてみたい。しかし、それには国際関係や平和にまつわる体系的な知識や理論が不可欠になると思いました。幸いにも、学費や生活費などが全額支給される奨学生に選ばれ、、コスタリカにある国連平和大学の修士課程で学ぶ機会を得ました。法律や教育、環境やビジネスといったあらゆるアプローチといったあらゆるアプローチから平和を実現するための学びに触れ、『自分は“平和をつくる人”になりたかったんだ!』という人生の目的に気づかされました」

“自己責任”を押し付けるだけでは

社会問題は決して解決しない

互いを尊重した社会参加が

平和につながっていく

世の中には直接的な暴力のみならず、構造的な格差や偏見も溢れている。そして、貧困や差別に苦しむ人たちが、“自己責任”のひと言で蔑ろにされている現実がある。伊賀野講師は大学院でのプログラムを通じ、そんな社会の歪みを改めて認識することができた。そこで思い出したのは、ドミニカ共和国のスラム街で見た人々の互いに支え合う姿だった。

「14歳の女の子が病気で亡くなったことがありました。彼女とその家族は、地方のスラム地域に暮らし、高度な治療を受けられる都市部の病院からも遠く離れていました。さらに経済的にも非常に困窮していたため、十分な治療を受けられないまま命を落としたんです。娘を救えなかったことに対する悔しさや無力さ、絶望感に打ちひしがれ泣き崩れる家族をコミュニティの人々が抱きしめ『この苦しみは決してあなたたちのせいじゃない』『私たちがあなたたちのそばにいて支える』そういった言葉をかけ、寄り添っていたことが印象に残りました。それはまさに、“自己責任”とは対極にある考え方だと感じました。日本に帰国した後に訪れた寿町でも、ドミニカ共和国と同じように、互いを思いやりながら生きる方々や支援団体の方々と出会いました。平和をつくるために重要なのは、もし自分が当事者の立場だったらと想像し、その視点から考え、行動しようとする姿勢だと思っています。これは、私が平和に向けた取り組みをする上で最も大切にしていることでもあります。」

生活困窮者支援における第一歩は

自分と社会の関係を見つめ直すこと

「ボランティア」と同様に、「社会貢献」という言葉にも少なからず抵抗を感じるという伊賀野講師。強い立場のものが弱い立場のものを助けるのではなく、誰もが対等に理想の社会をつくり上げることが“真の平和”であるという彼女の考え方が如実に表れている。現在は学生に、国内外の課題や平和・暴力について、理論的枠組みだけでなく、当事者の声や自身の経験を交えながら伝えている。また、路上生活者への訪問や生活困窮者のためのシェルター、子ども食堂の運営にも携わり、社会参加と研究を兼ねた活動を続けている。

「社会問題は、困難な状況にある人々に“自己責任”を押し付けることで解決できるものではありません。現場に足を運んだり、当事者の声を聴く中で、自分と社会との関係を見つめ直すことが出発点だと考えています。自分ひとりの努力ではどうしようもない課題も、多くの人と協力すればきっと解決に近づけるはず。学生たちと共に、平和の実現に向けた実践的な取り組みを進めていきたいと思います」

教員紹介

Profile

伊賀野 千里特任講師

Chisato Igano

大学卒業後フィリピンに渡り、現地の大学で日本語講師として従事。その後、青年海外協力隊(ドミニカ共和国、村落開発普及員)を経て、米国ニューヨークで民間企業在職中に日本財団Asia Leaders Program奨学生に選ばれる。アテネオ・デ・マニラ大学(フィリピン)、国連平和大学(コスタリカ)にて平和構築について学び、2011年平和教育修士号を取得後、独立行政法人国際協力機構にて開発教育支援事業に携わる。2017年に桜美林大学リベラルアーツ学群助手(国際協力専攻)に就任し、2020年より現職。

教員情報をみる