メインコンテンツ

多義的な基本動詞の使用頻度の推移と意味変化、

英和辞典での語義記述を研究

英語の多義的基本動詞に注目して研究

「英語ができると世界が広がる」と語るのは、グローバル・コミュニケーション学群の松久保暁子准教授。特にさまざまな場面で用いられる多義的な基本動詞を使いこなすことができれば、英語力は飛躍的に向上するという。松久保准教授は、多義的な基本動詞が長い歴史のなかで、どのように使われてきたか、また語義がどのように変化したか、さらに辞書でどのように記述されてきたかに注目して研究を進めている。

多義的な基本動詞には、come、give、go、make、takeなど多くの例があるが、ここでは「get」に注目してみよう。

①:I got hungry. (お腹が空いた。)

②:I got a new book.(新しい本を手に入れた。)

③:I got him to help me.(彼に手伝ってもらった。)

④:I got promoted. (昇進した。)

getは、①のように自動詞として状態の変化を表したり、②では他動詞として何かを「得る」意味で使われたり、③④では使役動詞や受動態の一種(例)、さらにイディオム(例:get along with someone=誰かとうまくやる)の一部になることもある。では、getにはなぜこれほどまでに多義的な用法があるのか。松久保准教授の研究を支えるのは、豊富なデータを提供する辞書の存在だ。

基本動詞の使用頻度の歴史的な推移を調査

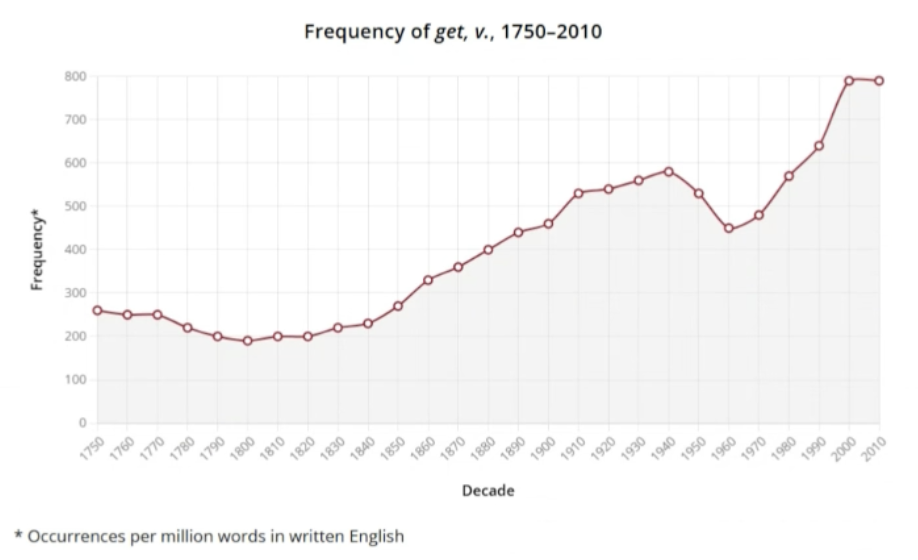

「例えば、動詞getの使用頻度の歴史的な推移を分析する際には、Oxford English Dictionary Online が非常に有用です。OED Onlineには、英語の使用状況や歴史的推移を視覚的に理解できる機能が備わっています」

現時点の研究では、getがこれほど多義的な用法を持つようになった背景には、動詞と副詞や前置詞の組み合わせで構成される「句動詞(phrasal verbs)」が影響していると考えられている。また、使役動詞など、幅広い用法で使われているのも要因の一つとして推測される。また、他の基本動詞と比べると、時代とともに使われなくなった語義が少ない点も興味深い特徴だと松久保准教授は語る。

「今後は、こうした使用頻度の変遷がどのような要因によるものかを掘り下げていくことが目標です。また、歴史的な推移を調べていくなかで、多義的な基本動詞を英和辞典がどのように記述していたのかに興味を抱き、英和辞典の歴史にも研究対象が広がっています」

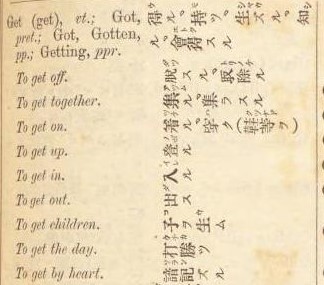

英和辞書の変遷に見る編集者たちの創意工夫

「これは1873年(明治6年)に出版された『附音挿図英和字彙』の他動詞用法のgetの記述の一部です。これを見ると『得る、持つ、生ずる、知る』というように、我々が現在使っている英和辞典に書かれている日本語訳が、この時代から使われていることがわかります。また当時から訳語に加えて、成句とその訳語も書かれています。英語における多義的な基本動詞の語義が増えるなか、限られた紙幅でいかに理解しやすいよう表現するか、試行錯誤が行われてきたことがわかります。現在では、多くの辞書のデジタル化が進むことで、紙幅に縛られずに豊富な情報を盛り込むことが可能となり、新たな工夫が期待されています。例えば、絵や動画を活用した直感的に理解できる辞書が登場すれば、語学習得のプロセスがさらに効率的になるかもしれません」

辞書は単なるツールとしてだけでなく、日本における英語教育の歴史と成果を象徴する存在でもある。松久保准教授の研究は、基本動詞の多義性とその教育的アプローチをより深く解明し、英語学習の新たな道筋を切り開く可能性を秘めている。

英語に夢中になった中学・高校時代

大学で恩師と出会い、研究者の道へ

小学校時代の海外生活から英語学習の楽しさを発見

松久保准教授が英語に初めて触れたのは、小学1年生のとき。父親の仕事の関係で、アメリカ・カリフォルニア州のサンフランシスコに1年間滞在した。現地の小学校に通いながら生活するなか、家族のなかで最も英語が上達したのが松久保准教授だった。しかし、小学2年生から日本へ帰国すると英語を使う機会はなく、すぐに忘れてしまったという。それでも、その経験が英語学習への原体験になったのではないかと振り返る。

「体系的に英語を学び始めたのは中学時代からでした。そこから英語への本格的な興味が芽生えたと感じています。特に中学生の時に通っていた個人塾の先生が非常にスパルタで、、先生は文法の要点だけ説明し、その後は教科書のテープを何度も聞き、わからない単語があったら、辞書で調べて英文和訳、その後に暗唱、教科書本文を書いてスペリングを暗記ことをひたすら繰り返しました。先生の説明よりも、自分で学ぶ時間の方が圧倒的に長かったですが、そのおかげで自律的に学ぶ姿勢ができそれによって英語力の土台ができました。その過程で英語を学ぶ楽しさを実感するようになったんです。そして、塾や中学校の先生から、桜美林大学文学部英語英米文学科が語学教育に定評があることを聞き、桜美林高校に進学。高校では吹奏楽部に入り、毎日練習がありましたが、帰宅してから数時間の予習を欠かさず行っていました。なぜか英語の勉強は全く苦にならなかったですね。その後、学内進学で桜美林大学の英文学科に進みました」

大学での恩師との出会いが研究のきっかけ

大学時代、松久保准教授は多くのネイティブスピーカーの教員たちに出会い、生の英語に触れられたことに感動したと語る。アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドなど、英語圏でも地域ごとに多様なアクセントや表現があることを知り、同じ言語でも文化的背景の違いなどを反映して多様であることを初めて知った。

「当初は中学・高校の英語教員を目指していたこともあり、英語力をさらに高めたいという思いから英語学の授業を履修していました。そして、恩師となる小池一夫教授と出会ったのです。小池先生のゼミでは『語彙論』や『文体論』を学びました。英語そのものを深く知るという視点で学ぶことがとても新鮮で、それまでの学習とは違う面白さがありました。この経験が、英語学を専門に研究する道へと進むきっかけになっています」

外国語の習得を通して

世界が広がり、自由になる

翻訳ツールには頼りすぎず、人間がチェックすることの重要性

高度な翻訳ツールや生成AIが発展し、誰でも簡単に精度の高い翻訳文を得られる時代が到来している。しかし、現時点では翻訳ツールだけで完璧な結果を保証できるわけではない。訳出された文や表現が本当に正確か、あるいは一部に誤訳やニュアンスのズレがないかを確認するためには、最終的に人間によるチェックが必要だ。その際に頼りになるのが、やはり辞書だと松久保暁子准教授は強調する。

「翻訳の授業では、学生に辞書を積極的に活用するよう指導しています。たとえば、まず数種類の翻訳ツールを使用して英語の文章を日本語に翻訳し、その結果を原文と照らし合わせてみます。このプロセスを通して、翻訳ツールが省略したり解釈を誤ったりしている箇所を学生と一緒に確認していきます。またぴったりと合う日本語訳がない場合は、日本語訳を創り出すこともあります。その場合、感覚だけなく、その語が持つ意味を正確に理解する必要があります。そこで役に立つのが英英辞典です。英英辞典での定義を理解することで、その語が持つ意味を理解した上で、日本語訳を創り出していけます。こうした実践を通じて、学生は翻訳ツールの限界を理解し、自ら辞書で調べる習慣、そして自分で考える力や、日本語訳を創り出すという創造力をも身に付けることができると思います。」

英語力がもたらす自由と可能性

グローバル・コミュニケーション学群では、多国籍な学生と教員がともに学んでいる。日本、中国、韓国、アメリカなどさまざまな背景を持つ学生たちが集い、共通言語として英語を活用しているのだ。外国語を身に付けると、世界が大きく広がる。特に英語はその影響力が顕著だと松久保准教授は語る。

「英語は英語を第一言語とする人々だけでなく、世界中の人々が使用する言語。そのため、英語を話せるようになると自由度が格段に増し、異なる人種や文化的背景を持つ人々とコミュニケーションが取れるようになり、視野も広がります。現代のグローバル社会では、このような能力を持つ人材がますます求められています。さらに、アジア圏の非英語ネイティブ同士が英語でコミュニケーションを取る際には、しばしば多義的な基本動詞が重要な役割を果たします。それらを正しく理解し、使いこなすことは、効果的なコミュニケーションを実現する鍵となります。英語を使いこなし、世界で活躍する人材を育てることが、桜美林大学における私の使命だと感じています」

教員紹介

Profile

松久保 暁子准教授

Akiko Matsukubo

東京都生まれ。聖徳大学大学院 言語文化研究科 博士課程後期英米文化専攻 博士課程単位取得満期退学。聖徳大学 人文学部 兼任講師、桜美林大学 大学院助手、人文系助手、言語学系助教、言語学系講師を経て、2018年より現職。高校から大学院までの9年間を桜美林で学び、英語そのものの魅力を探究してきた。

教員情報をみる