メインコンテンツ

心理学の視点から

発達のメカニズムに迫る

生まれてから死ぬまで

人は絶えず発達する

注意力が散漫で忘れ物や遅刻を繰り返す、他人の感情や場の空気を読むことができない。こうした事例は、社会において「本人の努力不足」だと評価されることも少なくない。しかし、実際は本人すらも気がついていない発達障がいを抱えている可能性がある。近年は「ADHD」や「グレーゾーン」といった言葉が知られるようになり、発達障がいに対する理解は徐々に広がりを見せている。しかし、依然として“普通”とは外れた人々に対する社会の風当たりは強い。発達障がいを個性として受け入れ、誰もが生きやすい世の中をつくるためにはどうすればいいのだろうか?教育探究科学群の山村豊教授は、心理学の側面からこの課題に向き合っている。

「私が専門としているのは“生涯発達”に関する研究です。“生涯発達”とは、人間は生まれてから死ぬまで絶えず発達するという考え方。学校教育における認知能力の向上や高齢期の認知症、ADHDなど、発達に関する幅広いテーマについて心理学的なアプローチを行なっています」

コロナ禍のマスク着用が

児童の表情認知能力に影響?

子どもに関する山村教授の具体的な取り組みとして、マスクが児童の表情認知発達に及ぼす影響を調べた共同研究がある。人間は常に相手の表情を認知しながら円滑なコミュニケーションを図っている。そして、表情を認知する能力は幼少期からの経験によって発達していく。しかし、コロナ禍においてマスクの着用が常態化したことで、人の表情を正確に読み取ることが困難な時期が続いた。表情を覆い隠すマスクは、児童の認知能力の向上を阻害する可能性がある。この仮説に基づき、山村教授はコロナ禍を貴重なデータが収集できる機会だととらえて調査に乗り出した。

「実際に小学校に足を運び、1〜2年生の時期をコロナ禍で過ごした小学生を対象に検査を実施しました。検査の内容は、男女の子どもの写真を見せ、表情から感情を読み取ってもらうというもの。分析したデータから得られたのは、他者の表情を見られないという状況が表情認知能力の発達を抑制した可能性を示す結果でした」

「心の理論」と結びつけた

データ分析も実施

発達心理学の研究では、他者の心を類推し、理解する能力のことを「心の理論(Theory of Mind)」と呼ぶ。このテーマに関連して古くからさまざまな実験が行われており、ASD(自閉症スペクトラム障害)を持つ子どもは「心の理論」の獲得が遅れる傾向にあることがわかっている。山村教授はマスクと表情認知能力の実験において、「心の理論」を組み合わせて分析したと話す。

「ASD傾向のある児童は、発達の抑制がより顕著になるということが実験からわかりました。相手の心情を理解することが難しいASDの児童にとって、非常に重要な判断材料である表情がマスクで隠されてしまった。それが結果に反映されたと考えることができます」

発達障がいの「グレーゾーン」とは?

発達障がいの「グレーゾーン」とは、発達障がいの症状は見られるものの、正式な診断基準を満たさない状態のことを指す言葉。特性の程度は軽度であることが多いが、さまざまな困難や生きづらさを覚えているケースが見られる。また、正式に診断された症状ではないため、必要な支援や相談先が活用できない、周囲の理解を得にくいといった、発達障がいとは異なる課題を抱えていることもある。

研究のやりがいは

仮説をデータで証明できた瞬間

人間の心理には

傾向が現れやすい

山村教授は児童のみならず、ADHD傾向にある成人や認知症の高齢者など、幅広い対象について研究を行なっている。自ら考えた仮説が数値的なデータによって裏付けされていくプロセスが楽しく、時には寝食も忘れて没頭してしまうこともあるのだという。

「心理学で取り扱う感情や認知は個人と結びついた繊細なものなので、実験から明確な傾向を見出すことが難しいと考える人もいるでしょう。しかし、実際にはデータ分析が非常に有効な分野です。というのも、人間の動物的な本能に近い部分だからこそ、パターンが如実に現れやすいんです。そのパターンを数値として示せた際には、爽快感にも似た喜びを感じることができます」

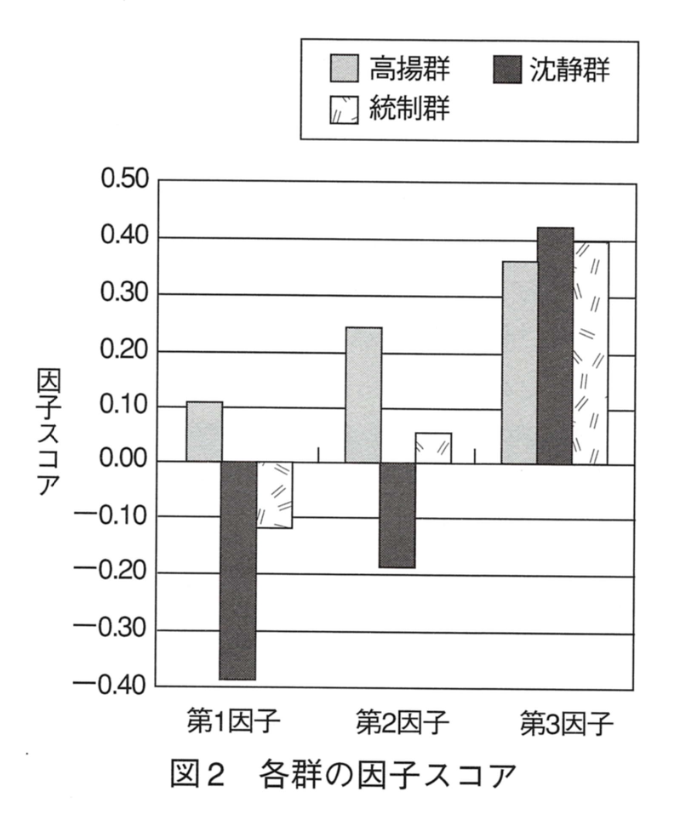

研究にやりがいを覚えたきっかけとして、山村教授は大学時代の卒業論文を挙げた。これは、認知心理学における「気分一致効果」という現象を簡単な実験で再現したもので、初めて学術論文として発表した研究だった。「気分一致効果」とは、気分のいい時には物事のポジティブな側面が、気分の悪い時にはネガティブな側面が見えやすくなるという心理的な現象。この実験では、音楽を用いてこの効果を実証しようと試みた。

「音楽によって楽しい気分(高揚群)と悲しい気分(沈静群)を誘導したあとに、絵画の印象についてアンケートで評価してもらいました。その結果、同じ絵画でも、楽しい気分を誘導された後ではポジティブな印象を抱き、悲しい気分を誘導された場合ではネガティブな印象を抱くという結果になりました。仮説通りの集計結果をグラフで可視化することに成功し、人間の心理パターンを分析する楽しさを感じました」

哲学から心理学の道へ

人間の存在や認識に興味を持ち、一度は哲学の道に進んだ山村教授。しかし、そのあまりの奥深さに自らの限界を覚えるようになった。そんな時、思考ではなく数値的なデータから人間の内面に迫る心理学の面白さを知る。アプローチこそ違えど、人間が生まれてから死ぬまでの変化を研究対象とする発達心理学の世界に、哲学と同じ魅力を見出したのだ。

「当初は子どもの発達を中心に研究していましたが、あるタイミングで先行研究が不足していると感じた高齢者の認知に軸足を移しました。これから高齢化が進む日本において、社会に貢献できる応用研究がしたいと考えたからです。それ以降、比重は時期によって変えつつも、子どもと高齢者の両方を並行して研究を続けています」

どんな分野にも

心の動きは存在する

学生のユニークな視点が

刺激をもたらしてくれる

自分のことだけでなく、社会全体に目を向ける必要がある。山村教授の多岐にわたる研究テーマからも、こうした思いを感じ取ることができる。現在は専門分野にとらわれず、幅広い実証的研究に取り組む山村教授。学生が興味を持ったテーマについて、自らコミットする機会も増えている。

「あらゆる分野と接続して研究できるところが心理学の大きな魅力です。人間が関わっている以上、どんな場所にも心の動きが存在するからです。その点、学生たちは私では決して思いつかないようなテーマを設定することもあります。最近では、学生と共同で“推し活”と心理的幸福感の関連を調べる研究にも取り組みました。学生たちの発想は非常にユニークで、いつも刺激をもらっています」

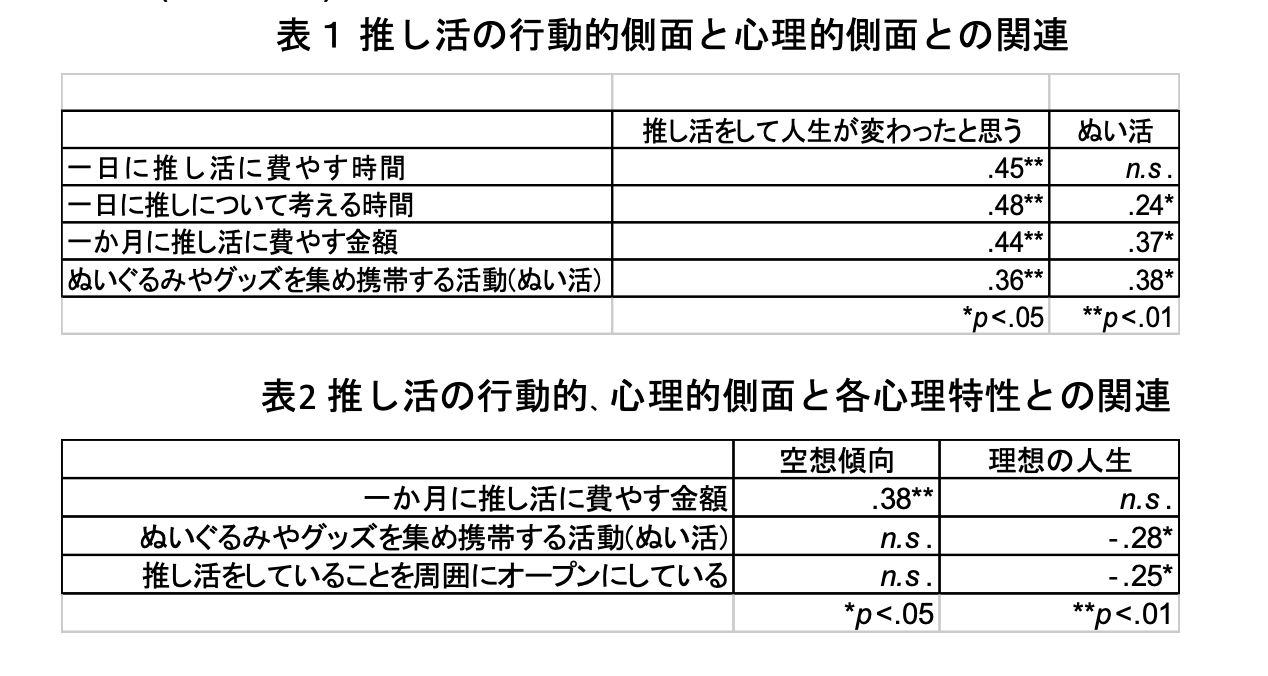

上に掲載しているのは、“推し活”における行動と心理的側面、空想傾向、主観的幸福感の関連を示した表である。表1からは、推し活に没頭する(時間と費用をかける)ほど「人生が変わった」と感じているという結果が読み取れる。その一方で表2からは、推し活にハマっている(ぬい活をする、周囲にオープンにしている)ほど「理想の人生」を過ごしていないと感じていることがわかる。

「ここから考えられるのは、多くの人が“推し活”によって人生が変わったという幸福感を感じている反面、そこに投入している経済的負担も大きく、社会的に望ましい人生ではないが故にオープンにはできないという葛藤を抱えているということです。こうした新しいトピックを通じて現代の人々が持つ複雑な心境を明らかにできるのは、心理学の面白いところだと思います」

生きづらいと感じている人々が

活躍できる社会をめざして

子どもの発達から“推し活”まで、心に関わるさまざまな現象をすべて扱うことが、山村教授の今後の目標だ。発達の研究についても、教育の枠を飛び越え、生涯を見据えたキャリア教育に応用したいと展望を語る。

「当然のことですが、人間の感情や認知能力には個人差があります。そして、そこに優劣はありません。ただ、発達障がいによって社会への適応が難しく、苦しい思いをしている人々がいることも事実です。重要なのは、その困難をどのように克服し、長所を伸ばしていくのかということ。生涯のキャリアにまつわる研究を通じて、誰もが活躍できる社会に寄与したいと考えています」

教員紹介

Profile

山村 豊教授

Yutaka Yamamura

立正大学大学院博士後期課程単位取得満期退学、博士(文学)。群馬社会福祉大学(現群馬医療福祉大学)社会福祉学部、立正大学心理学部、帝京大学教育学部を経て、2023年度より現職。教育探究科学群学類長。

教員情報をみる<at>を@に置き換えてメールをお送りください。