メインコンテンツ

1990年代から日本のレジャーの変遷を見守る

『レジャー白書』の制作に長年携わる

「人を楽しませるレジャー活動は、映画、音楽、テーマパークのほか、アニメ、演劇、ゲーム、スポーツなど実に多彩です。最近は、エステやマッサージ、バーベキューなどもレジャーに含まれます。私はこうした分野の市場動向をまとめた『レジャー白書』の執筆に長年携わり、関連分野の調査やコンサルティングの実務を経験してきました」

そう語るのは、桜美林大学ビジネスマネジメント学群の山口有次教授。現在は、現場で学生の指導にあたりながら、副学長も務めている。『レジャー白書』とは、公益財団法人日本生産性本部が毎年発行している調査報告書。日本国内におけるレジャー活動の実態や産業動向を詳細にレポートしている。山口教授は、1990年から『レジャー白書』の制作に携わり、日本におけるレジャーの変遷を見届けてきた。

機械工学科から大手メーカーに就職するも1年で転職

山口教授はもともと同志社大学工学部で機械工学を専攻していた。しかし、在学中からエンターテインメント分野に関心があり、文系学部への転部を視野に入れたこともあるという。大学卒業後は、大手メーカーに就職。しかし、目指す将来像とのギャップを感じ、1年で退職してしまう。そして、2社目から勤務したアルファ総合計画研究所というコンサルティング会社で、『レジャー白書』と出会う。

「私は大学在学中からレジャー施設の研究に興味がありました。しかし、当時はレジャーを専門としている大学の研究者はほとんどいませんでした。1983年に東京ディズニーランドが開園し、人々の注目を集めるなか、レジャー研究はまったくの空白地帯だったのです。そこで私は、レジャーやエンターテインメントを専門とすれば、世界で唯一の研究ができると考えました」

1991年に株式会社未来技術研究所を設立

『レジャー白書』の制作に携わるようになった山口教授は、1991年に起業し、株式会社未来技術研究所を設立する。大学時代から将来は起業したいと考えており、その夢をついに実現したのだ。その後、会社の代表取締役を務めながら、1994年に早稲田大学大学院理工学研究科修士課程に進学する。所属したのは、建築系の研究室。ここに人間行動の視点からレジャー施設を研究対象のひとつとする渡辺仁史研究室を見つけたのだ。

山口教授はここに大学院博士課程まで通い、遊園地・テーマパーク等の研究に没頭していく。仕事として、『レジャー白書』の調査や執筆を行いながら、大学院では個人的な研究テーマとして、レジャー施設における人間行動や利用者を楽しませる空間的ノウハウについて知見を深めた。

「この頃から特に東京ディズニーランドに注目し、研究を行っていました。夢と魔法の王国のイメージを保持するために、空間的にどのような工夫をしているのか、利用者の回遊行動や施設利用選択など、さまざまなデータを集めて分析しました。今で言うデータサイエンス的なアプローチの研究といえます。もともと理系だったので、データの収集・分析に抵抗はありませんでした」

ディズニーランド研究の書籍を出版

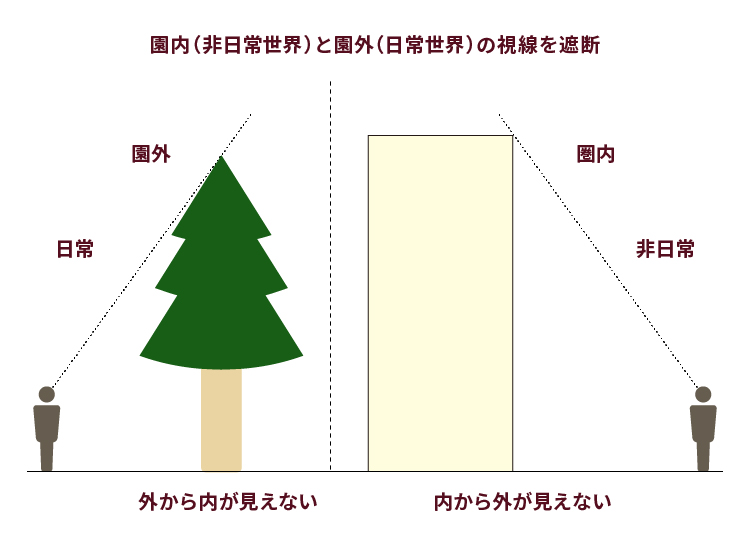

土手や植栽でパークの内側と外側を分ける

山口教授のレジャー施設研究は、定性的ではなく、徹底的に定量的なのが特色だ。例えば、東京ディズニーランドで注目したのは、「バーム」と呼ばれる土手や植栽による壁。これがテーマパークの内側(非日常)と外側(日常)を明確に分けている。これによって、外側からは内部が見えず、内側からは外が見えないようにすることでイメージを保持している。

「東京ディズニーランドの場合、周囲のホテルはシンデレラ城の高さ51mより低く抑えることで、パーク内から見えないように配慮されているのですが、それだけではありません。さまざまな部分の高さや寸法がその周囲とのバランスから計算して設計されているため、平均値を算出しても意味がないのです。数値から心理学的な設計思考を読み取ることが大事です」

山口教授は、研究の一環として、世界中のすべてのディズニーランドも訪れた。例えば、香港ディズニーランドでは、専用列車「ディズニーランド・リゾート・ライン」の車窓からでもバームによって、パーク内をまったく見ることができないという。また、アメリカ・オーランドのウォルト・ディズニー・ワールドでは、パーク前の高大な敷地から土を掘ってパーク用地に被せ、入口付近の2階にあたる高さから奥に向かって上り勾配を作っている。これは主目的は別にありますが、パークのシンボルであるシンデレラ城の見栄えを強調し、パーク内外からの見え方をコントロールしています。ちなみに、土を掘った場所は、大きな湖となり、パークの景観を向上させている。

世界を舞台にしたディズニーランド研究は、2009年に単著『ディズニーランドの空間科学 夢と魔法の王国のつくり方 』(学文社)として出版されている(さらに2015年には『新 ディズニーランドの空間科学 夢と魔法の王国のつくり方』を出版)。機械工学や建築学のバックグラウンドを持つ山口先生ならではの視点で、敷地内の建物や通路の寸法、あるいはゴミ箱の間隔まで、詳しく紹介している。正確なデータ分析に裏打ちされたこの著書は、東京ディズニーランドを運営するオリエンタルランドの社員からも高く評価されたという。

今や「睡眠」もレジャーになる時代

2002年からは、会社で働きながら、兼任講師として、立教大学観光学部で「レジャー」に関する授業を担当するように。そして、2006年から桜美林大学ビジネスマネジメント学群の教員となり、本格的にレジャー施設やレジャー産業の研究に取り組むようになっていく。

「桜美林大学の教員になってからも研究の一環として、『レジャー白書』の制作を継続しています。ここでは、時代に合わせたあらゆるレジャーを取り扱います。現在は、バーベキューなどのアウトドア活動、ピラティス、ペット、スマホアプリなどもレジャー活動の調査対象となります。なかでも注目しているのは、『睡眠』です。最近は睡眠時間を計測・記録し、ポイントを貯める仕組みのゲームアプリもあります。楽しみながら睡眠習慣を改善することがレジャーになっているのです」

24時間いつでも「楽しむ」という要素があれば、それはレジャーになるというのが山口教授の持論。日本のような発展した社会では、仕事を含む人生そのものがレジャーになりつつあるという。「タイパ(=タイムパフォーマンス)」を気にする現代人にとって、隙間の時間や楽しさを求めていなかった時間を含め、自分の時間のすべてをいかに充実させられるかが最大の関心事になりつつあるのだ。

山口教授は、こんな世界を15年以上前に予測していた。その証拠に、『レジャー白書』に寄せた論考で、「自動車の自動運転が可能になると、車内でどう過ごすかがビジネスになっていく。自動車産業は、車を売るのではなく、移動中の楽しい時間を売るビジネスになっていくだろう」と述べている。そして、まさにそんな時代は近づきつつある。

アジア諸国と日本のレジャー活動データを比較

最近は、海外のレジャー動向にも注目している。2014年から手掛けてきたのは、日本と米国、韓国、モンゴル、中国とのレジャー活動データ比較。コロナ禍前の2019年から2023年には、東南アジア諸国と日本のデータ比較も行った。ここでは、ベトナム、タイ、ラオス、カンボジアの4ヵ国でレジャー活動の実態を調査し、そのデータを日本の調査データとあわせて分析した。

すると、国が経済発展を遂げ、人々の生活が成熟してくると様々なレジャー活動の参加率の水準が国際標準化され、約100種類にも及ぶレジャー活動の参加率どうしの相関関係が強くなっていることがわかった。同じ年のデータ分析の結果、相関係数は日本と米国が0.7922と最も高く、次いで日本と韓国が0.7673であり、ともに相関関係がみられた。日本とベトナムは4回比較した最高値が0.6822であり、さらに、日本とタイは0.6718、日本と中国・上海は0.6703であったが、一方で日本とラオスは0.5878、日本とモンゴルは0.5629、日本と中国・海南は0.3181と低かった。すなわち、東アジアや東南アジア諸国のレジャー活動は、経済発展とともに、日本や米国などの先進国に近づいていることを示唆している。

AIカメラで「笑顔度」を定量化する研究に従事

アンケート形式の満足度調査では、

本当のことはわからない

レジャーを軸に実に幅広い調査・研究を手がける山口教授が近年、力を入れているのが、「笑顔度」を活用した空間の定量化だ。これは、AIカメラの顔認証機能を駆使して、イベントや公園、レジャー施設、商業施設、オフィスなどに集う人の笑顔の度合を計測し、「空間の質の評価」に活用しようという取り組みだ。

すでに東京都西新宿の大規模公園に1年以上、AIカメラを設置して調査を行い、膨大なデータを集めた。するとその日の天気や気温、時間帯、集まる人の年齢、性別、そしてイベント開催時にはその内容によって、異なる「笑顔度」のデータが入手でき、実用化に向けた手応えを感じているという。

「大学院の博士論文を書いている頃からの持論ですが、私はアンケートによる満足度調査では、真の満足度を測れないと考えています。有償の調査では厳しい意見は言えませんし、無意識に嘘をつく可能性もあります。そこで、AIカメラを用いた『笑顔度』のデータでその空間の満足度を定量化する仕組みをつくりたいと考えています。カメラとその活用方法については、NEC(日本電気)と共同研究を進め、データ分析については、NTTアーバンソリューションズ総合研究所との寄付講座を実施しています。大阪万博のパビリオンや商業施設にAIカメラを設置して笑顔度調査を行ったりしています」

山口教授が考える客観的に観察できる感情表現行動の指標は、「接触」「会話」「目線」「笑い」の4項目。一緒にいる人と手をつなぐ、会話をする、目線を合わせる、笑顔を交わす……AIカメラや各種センサーなどを用いてこうしたデータを分析することで、さらに高い精度で満足度を評価できるようにするのが目標だという。

日本のレジャー産業のアジア展開に期待

現在、NECとの共同研究で導入したAIカメラはまだまだ高額で、一般の人々が使えるツールにするのは難しいのが実状だ。それでも、いつかはスマホで「笑顔度」などの新しい尺度を評価できるアプリを開発し、そこで得た評価データを、インターネットを介して多くの人が共有できるような仕組みをつくりたいと山口教授は笑顔を見せる。

「東京ディズニーリゾートをはじめとするテーマパークに興味がある若者は多いと思います。さらに、レジャーの領域は、映画や音楽だけでなく、仕事、食、睡眠にまで広がっています。日本のレジャー産業のレベルは高く、今後は蓄積したノウハウをアジア諸国など海外で展開できる大きな可能性を秘めています。今後もレジャー研究を続けながら、人々を本当に笑顔にできるエンターテインメントとはどのようなものか各種データを用いて明らかにしていきたいです」

教員紹介

Profile

山口 有次教授

Yuji Yamaguchi

1964年、岐阜県生まれ。1987年同志社大学工学部機械工学科卒業。大手メーカー、コンサルティング会社に勤務後、株式会社未来技術研究所を創業。1996年 早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。2000年 同博士課程修了。博士(工学)。早稲田大学理工学総合研究センター客員研究員、立教大学観光学部兼任講師などを経て、桜美林大学ビジネスマネジメント学群助教授。同准教授を経て、2009年から教授。2024年から副学長を兼務。専門はレジャー産業、レジャー施設、レジャー活動。1990年から『レジャー白書』の執筆に携わる。

教員情報をみる<at>を@に置き換えてメールをお送りください。