メインコンテンツ

観光にまつわるさまざまな現象を

多面的に研究する「観光学」

コロナ禍が首都圏在住者の

温泉観光旅行に与えた影響とは?

「観光」とは何か? それは、日常生活圏を離れて、再び帰ってくる予定で移動し、営利を目的としないで、自然や文化、歴史遺産などを楽しむ旅のことを指す。シンプルにいえば、「楽しみのための旅」だ。旅のスタイルは、まさに人それぞれで、決まったルールもルートもない。そんな観光を専門的に研究する学問分野がある。それが、「観光学」だ。ビジネスマネジメント学群の下島康史教授は、「観光学」や「レジャー論」を専門としている。

「観光学とは、観光にかかわるさまざまな現象や問題を多面的に研究する学問分野です。観光を経済学、社会学、心理学、人類学、地理学などさまざまな側面から総合的に捉え、観光客の消費行動、観光産業の提供価値などについて研究していきます。観光をより広い視野から解明するため、最近はスポーツやエンタテインメントなどレジャーの領域にも研究対象を広げています」

観光にかかわるさまざまな現象の研究とは、具体的にどのようなものだろうか? その一例が、下島教授がコロナ禍前後に取り組んだ、「コロナ禍における旅行者の行動変容」に関する研究だ。

論文のタイトルは、「コロナ禍が首都圏居住者の温泉観光旅行に対して与えた影響に関する一考察」(※)。コロナ禍前・中・後における首都圏居住者の宿泊観光旅行行動の実態を明らかにすることを目的としている。ここで言う「宿泊観光旅行」とは、片道自動車3時間圏内の温泉地への旅行を指している。

温泉観光旅行の『促進要因』『阻害要因』をコロナ禍と後で比較分析

まず、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県に住む人1000人を対象にアンケート調査を行い、分析を行った。1回目の調査はコロナ禍の2021年1月、2回目の調査はコロナ禍が終わりに向かう2022年12月。入手したデータを統計分析し、「コロナ禍前」「コロナ禍」「コロナ禍後」の旅行者の心理状況を可視化していった。

「コロナ禍という非常事態が、温泉観光旅行に与えた影響を明らかにするために、宿泊観光旅行行動の『促進要因』と『阻害要因』の因子分析を行い、その因子が温泉観光旅行の行動意向に与えた影響を重回帰分析し、それをコロナ禍と後で比較しました。つまり、行きたい理由と行きたくない理由を細かく分析し、比較したわけです」

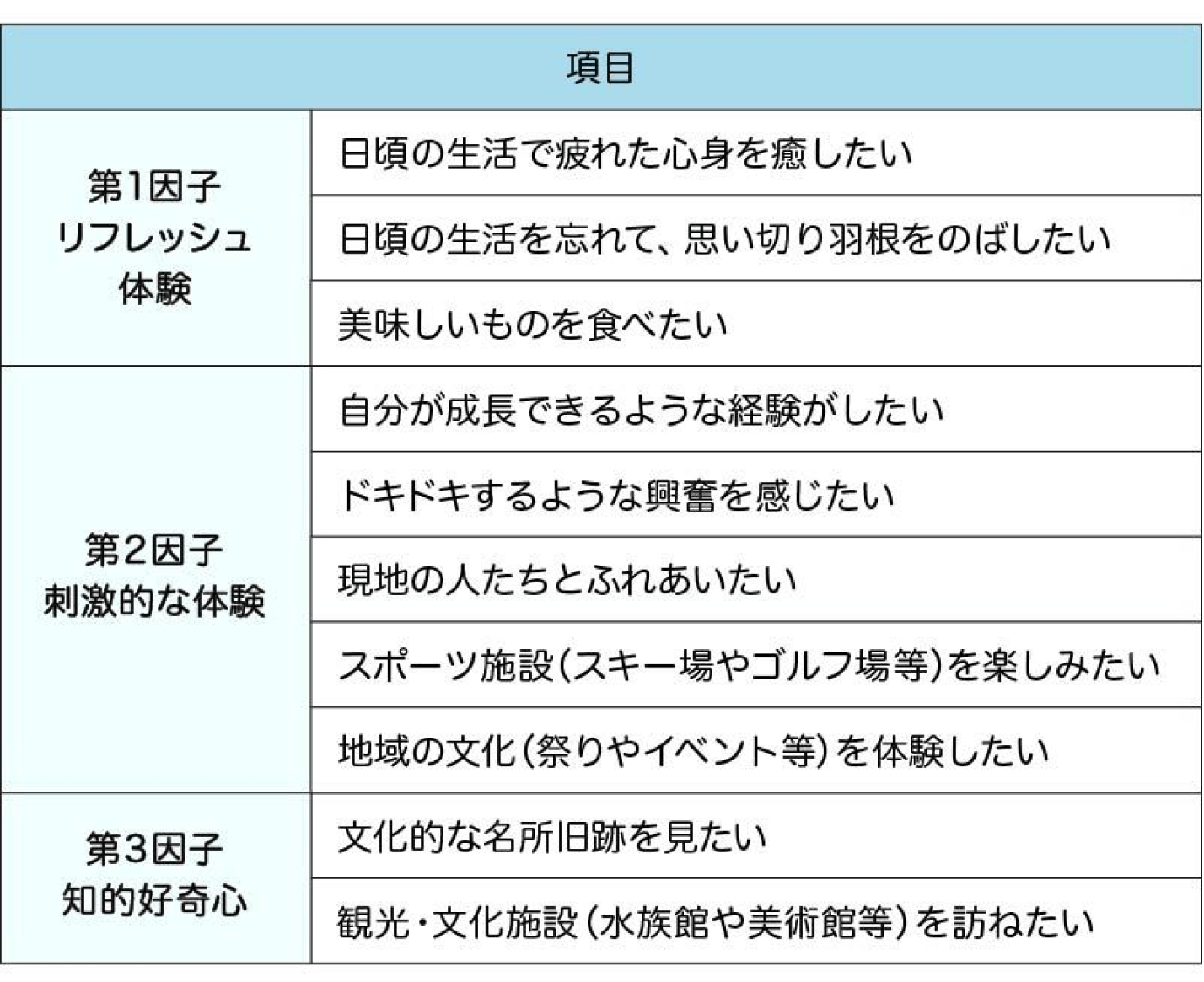

コロナ禍の宿泊観光旅行行動の促進要因を分析した結果、「第1因子:リフレッシュ体験」「第2因子:刺激的な体験」「第3因子:知的好奇心」が確認された。第1・第2因子から、自粛生活を強いられているコロナ禍の影響がうかがえる。そして促進要因の分析結果をコロナ禍とその後で比較すると、さまざまな違いが認められ、コロナ禍の収束にともなって温泉体験に対する抵抗が弱まったことのあらわれなども認められた。

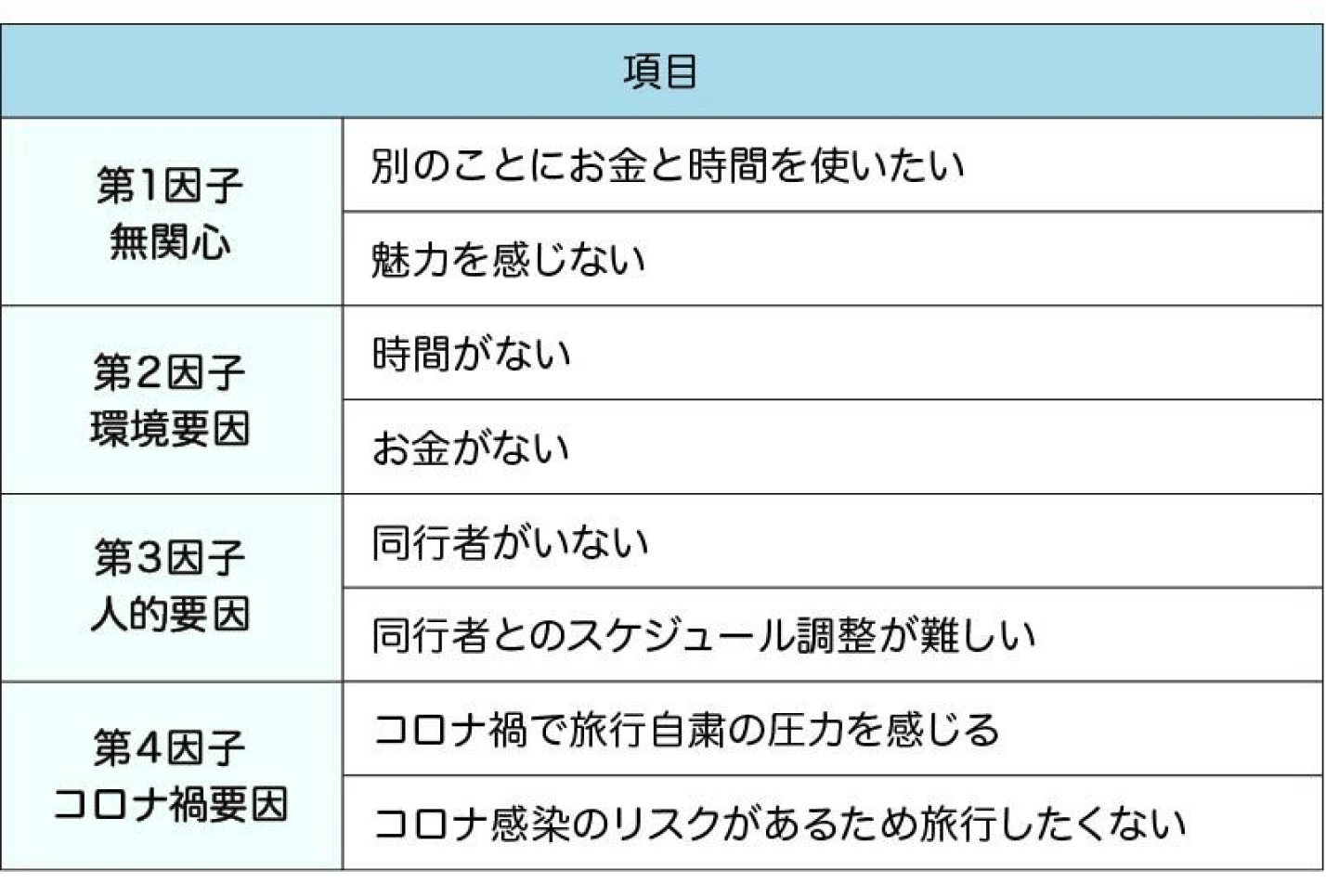

これに対し、阻害要因は「第1因子:無関心」「第2因子:環境的制限」「第3因子:人的欠如」「第4因子:コロナの影響」が確認された。また、阻害要因をコロナ禍と後で比較すると色々な違いが認められた。従来、とくにコロナ禍前の日本では、温泉宿泊観光旅行の「一人旅」はとてもレアな感じであったが、コロナ禍を通じて「一人旅」や「お一人様需要」などと言われる新たな消費行動トレンドの普及を示唆する結果も認められた。ここまで実証的に現象を「見える化」することで、ようやく説得力をもってコロナ禍の影響について語ることができるのだ。

「感覚として共有されている現象を細かく分析することで、首都圏居住者の温泉旅行ニーズの背景にあるものも明らかにできます。同様の調査手法は、観光に関する他の現象の把握にも応用できます。現在は、コロナ禍がカラオケボックスやフィットネスクラブに与えた影響について調査を行い、データをまとめているところです」

コロナ禍における「カラオケボックス」の考察

2020年から始まったコロナ禍において、最大ともいえる影響を受けたのがカラオケ業界だ。社会的にも厳しい規制がかかり、生き残りをかけて、さまざまな新業態に挑戦したのは記憶に新しい。例えば、会社員にリモートワーク個室を提供したり、英会話教室に利用したり、コスプレイヤーにミシンを貸し出すスペースとして利用したり……。下島教授にとっては、こうした現象も「観光学」「レジャー論」の重要な研究対象だという。

「観光学」の恩師に手紙を送った高校時代

賛否両論で揺れる「リゾート法」に興味を持った

下島教授が「観光」に興味を持ったのは、高校時代に遡る。時代は、1980年代の終わりから1990年代初頭の頃。日本では、通称「リゾート法」と呼ばれた総合保養地域整備法が制定された。当時のバブル景気がこの法律を後押しして、全国ほとんどの地域でリゾート開発が行われていたという。多くの国民が好景気に浮き足立つ一方で、乱開発や自然環境破壊に対して、批判的な声も挙がっていた。そんなときに読んだとある記事が高校生だった下島教授の心に刺さった。

「リゾート、リゾートと騒いでいるけれども、そもそも観光とリゾートというのは別ものだと考えることが大事・・・・・・という内容の記事でした。書いたのは、桜美林大学の教授も務めた塩田正志先生(故人)。その記事には、日本にも観光学の学会があり、そこに集まった先生たちが、大学の学部をつくるようなことが書いてありました」

その記事を下島教授は今も覚えている。内容はこうだ。 ハワイのオアフ島に2〜3泊して、シーライフパーク(ハワイの体験型マリン施設)を見て帰れば、それは「観光」だ。このような観光客は、わずかな時間しかなく、また2〜3回来ることは期待できない。一方で、ハワイにマンションを買って2〜3週間滞在すれば、それは「リゾート」だ。リゾートライフを楽しむバカンス客は、滞在が長く、リピーターであって、観光客とは違った場所に生活空間をつくるのが特徴である。このように「観光」と「リゾート」は分けて考えなければいけない——。

これを読んだ下島教授は、「観光という現象が研究対象になるのか」と驚いた。そして、「観光学」と呼ばれる新たな学問分野に興味を持ち、塩田先生に手紙を書いた。すると「こういう進学先があるから」と丁寧な返事が届いたという。

観光学を教えてくれた恩師のもとで、

大学院修士・博士課程の研究生活を送る

「今は観光を学べる学部・学科は100を超えますが、当時は2つしかありませんでした。私は、そのうち塩田先生が所属していた大学に進学し、観光学の勉強をスタートしました。その後、塩田先生が桜美林大学大学院国際学研究科で観光経済学に関するコースを担当するということになり、私も先生のもとで研究をすることにしたのです」

通っていた大学院のコースには、さまざまな分野の気鋭の研究者が集まっていた。経済学、経営学、人類学、心理学、地理学、統計学ほか、それぞれが独自の研究・調査手法で世の中を解明していく。さまざまな授業をとるたびに新たな調査やフィールドワークの手法を学び体験し、とても刺激的なものだった。例えば、人類学の研究者は、調査対象の社会や集団に加わる「参与観察」が基本で、長時間かけて現地に溶け込んでいく。一方で、心理学や統計学を専門とする研究は、前出の「宿泊観光旅行行動」の調査のように多様なデータを集め、そこから統計的な分析をして解明していく方法もある。地理学者はフィールドで得たデータを主題図に表現することで空間的に解明する方法をとる。下島教授はここで、複雑な社会現象を解明していく「観光学」は、まさにさまざまな学問の融合領域であることを再認識したという。

レジャービジネスの国際比較に関心を寄せる

「レジャー白書」執筆をきっかけに

スポーツやエンタメにも領域を拡げる

そんな下島教授の関心領域は、「観光」からますます「レジャー」のほうに広がっている。きっかけは、「レジャー白書」と呼ばれる日本国内の余暇の動向を総合的にまとめた報告書の作成に携わるようになったこと。調査を進めるなかで、観光に対するまなざしも変わってきたという。

「例えば、3日休みがあったとき、『温泉』か『近場の海外』か?と考えるのが観光学の視点です。一方で、レジャー論の視点では、これに加えて、『自宅でのんびり』『商業施設で映画やショッピング』という選択肢も加わります。したがって、観光業界にとって、同じ自由な時間を消費する『スマホ』は強力なライバルなのです。『時間』『お金』『マインド』というレジャーの意思決定3大要素を実に多様な選択肢で奪い合っているのがレジャー市場の現実です」

日本の観光産業はますます面白い

レジャーの未来を考える上で、意識しているのは欧米諸国の動きだ。下島教授は、2016年9月から1年間、研究休暇を利用して、アメリカ・テネシー州のメンフィス大学で観光ホスピタリティの研究を行った。そこで、欧米とアジアのレジャー行動の違いを実感した。

「例えば、アメリカ人にとって、レジャーは働くための大切な目的で、長期休暇を取って、楽しむのが定番です。これに対し、日本人はまだまだ長期のレジャーを楽しむマインドにはなっていません。一方で、日本のレジャービジネスは、欧米諸国に比べて、効率を追求して、利益を最大化する手法に長けている。レジャービジネスは多様なカテゴリーで構成されていますが、国外での新規市場開拓のポテンシャルは非常に高いと思います」

今はレジャービジネスの「国際比較」に関心があるという下島教授。インバウンド需要の高まりもあり、日本の観光産業はますます面白くなっている。スポーツやエンタテインメントにも対象を広げて、国内外のレジャーを取り巻くさまざまな事象を明らかにしていくのが研究者としての今後の目標だ。

教員紹介

Profile

下島 康史教授

Yasushi Shimojima

1974年、愛知県生まれ長野県育ち。2001年 桜美林大学大学院 国際学研究科 国際関係専攻 博士課程単位取得満期退学。博士(学術)。長崎国際大学人間社会学部国際観光学科専任講師ほかを経て、2009年より桜美林大学ビジネスマネジメント学群専任講師、2013年に准教授となり、2025年より現職。現在は、立教大学観光学部、拓殖大学国際学部でも兼任講師を勤めている。専門は観光学、経営学。近年は「レジャー」の領域にも関心を寄せる。

教員情報をみる