メインコンテンツ

デジタル通貨を使った地域・行政のDXを研究

ブロックチェーンを基盤とした新しい通貨とは?

時代はキャッシュレスの方向に大きく動いている。キャッシュカード、交通系ICカード、スマホの決済アプリなどの「電子マネー」があれば、ほとんどの店舗で支払いが可能で、普段は現金を持ち歩かないという人も増えている。これとは異なる文脈で「デジタル通貨」という言葉もよく耳にする。こちらはビットコインに代表される暗号資産(仮想通貨)を指すことが多い。

三菱UFJ銀行に約30年間勤務した経験を持つビジネスマネジメント学群の木内卓准教授は、デジタル通貨を用いた地域・行政のDXの取り組みを研究している。また、「デジタル通貨フォーラム」という100以上の企業・自治体・団体と有識者・関係省庁により構成される会議体にも参加し、地方自治体におけるデジタル通貨活用の実証実験なども行っているという。

「『デジタル通貨』とは、社会で広く使われている電子的なお金です。Suicaなどの交通系ICカードに加え、PayPayなどのスマホ決済サービスもここに含まれるでしょう。しかし、私はこうした電子マネーによる決済サービスとは区別して、ブロックチェーンなどの新しい技術基盤の下で発行されるお金をデジタル通貨と呼んでいます」

デジタル通貨は、文字通りデジタル化されているため、データの利活用が容易になる上に、ブロックチェーンを基盤とすることで、取引の透明性と高い耐改ざん性が担保される。つまり、お金の流れをトレースし、「見える化」することに向いているのだ。さらに、さまざまなビジネスニーズに応じたプログラムを書き込むことで、取引を自動化し、業務の効率化やコスト削減ができる点もメリットだという。

銀行が発行する「トークン化預金」に注目

デジタル通貨の種類としては、中央銀行が発行する「中央銀行デジタル通貨(CBDC)」と民間決済事業者が発行する「ステーブルコイン」などが挙げられる。前者は、中央銀行が発行するデジタル形式の現金で、国家の信用を裏付けとした「公的なデジタル通貨」のことを指す。一方、後者は価値の安定が図られた暗号資産(仮想通貨)で、円やドルといった法定通貨と1対1で価値が連動するように設計されている点が特徴だ。木内准教授は、これらに加え、銀行が発行する新しい形態のデジタル通貨「トークン化預金」に注目している。

「現代において銀行預金は現金と並び『貨幣』とされています。現金に代わる『中央銀行デジタル通貨(CBDC)』、Suica等のチャージ型決済手段のような『ステーブルコイン』ができるなら、銀行預金もブロックチェーン上でトークン化すればいいじゃないか、と考えるのは自然です。日本ではほぼ全国民が銀行口座を持っていますし、預金はマネロン対策等もしっかりされた安全で信頼ある『お金』です。私は、この『トークン化預金』を地域通貨や行政サービスにどう活用できるかを研究しています」

行政のデジタル通貨活用で住民の利便性も向上する。

これまでも地域通貨のブームはたびたびあったが、管理コストの負担や住民の利用が進まないことから立ち消えになることが多かった。しかし、スマホを用いることで、大幅に運営コストを削減できるようになり、近年、全国の市町村で地元限定「○○ペイ」といった電子決済アプリの発行ラッシュになっている。ポイント還元などを目的に、地域限定決済アプリをダウンロードした経験がある人も多いだろう。これらは現状では、現金でチャージする「前払式」が大半だ。

これに対し、ブロックチェーン技術を用いたトークン化預金で地域通貨を運用することができれば、住民が普段使いする銀行口座がそのまま活用でき、地域内でのデータ活用も加速する。さらに、税金など行政への支払い、子育て支援金など行政からの給付にもデジタル通貨を活用することで、住民や地域の利便性は大きく向上するという。具体的には、スマホにプッシュ型で給付が即時に届き、タイムラグなくお店で使えるほか、お店の側でもすぐ仕入れや経費支払いに使うことができ、地域内を転々流通していくイメージだ。

地方自治体でデジタル地域通貨の実証実験をスタート

現在、木内准教授は、企業・団体・関係省庁で構成される「デジタル通貨フォーラム」のメンバーと一緒に、複数の自治体と連携しながら、このデジタル通貨「トークン化預金」の実証実験を進めている。災害時の給付金配布や福祉分野での活用なども視野に入れており、将来的には地域の経済基盤を強化しつつ、行政の信頼性と効率性、機動力を高めるインフラとして定着させていきたいと考えているという。

「デジタル通貨は、特定の用途で交付した補助金・給付金を正しく使ってもらうための監視機能も担うことができます。例えば、子育てクーポンでお酒を購入できないように制御したりできるのです。使途、支払先をトレースすることで、施策効果も精緻に把握することができます。マイナンバーなどと紐づけることで、個々の住民の属性に合ったきめ細やかな施策をピンポイントで届けられる点も魅力です。デジタル通貨の導入は、地域経済に画期的な効果をもたらすでしょう」

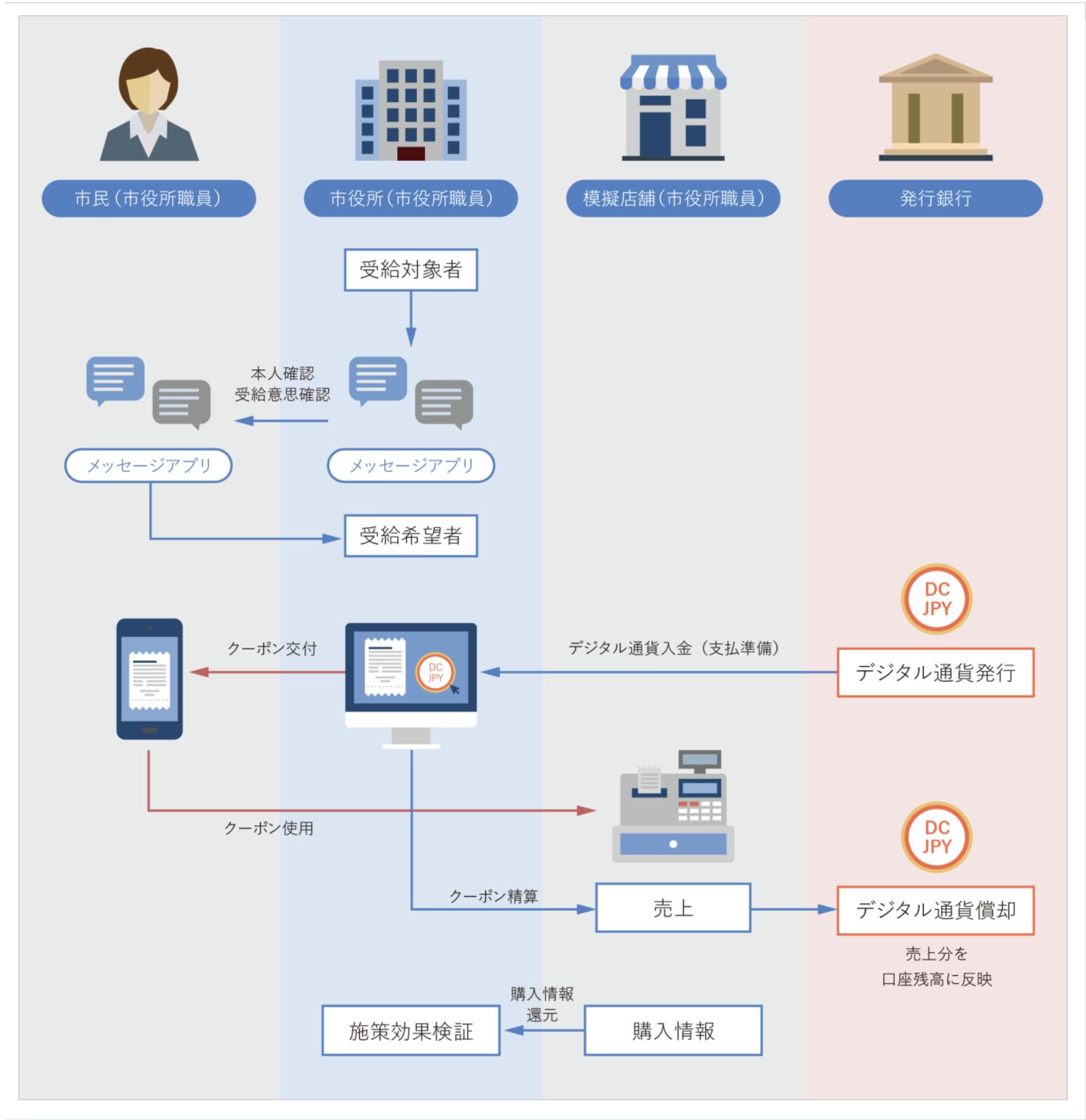

地方自治体からの給付⾦を想定した

デジタル通貨の実証実験(2022年3月実施)

木内准教授が所属する「デジタル通貨フォーラム」地域通貨分科会/⾏政事務分科会では、福島県会津若松市および宮城県気仙沼市をフィールドに、⼦育て世帯への臨時特別給付を想定し、「デジタル通貨DCJPYを活⽤したクーポン券の給付」の実証実験を行った。従来郵送で⾏われていた給付実務がデジタルクーポン化されることで、短時間で効率的な交付が可能となる。クーポンには使途制限が付されると共に、いつ・何に使われたかといった情報を⼊⼿することで施策の達成・効果を確認することも容易になる。⾃治体から加盟店への精算はデジタル通貨DCJPYで⾏われ、加盟店はリアルタイムで売上を資⾦化できる。この取り組みを通じ、施策の実⾏から浸透までのスピードが格段に向上、⾏政の効率化と地域経済の活性化に貢献できることがわかった。

メガバンクに30年勤務後、大学院で博士号取得

三菱UFJ銀行で30年間勤務し

バブル崩壊やリーマンショックを経験

メガバンク出身の木内准教授は、行員時代からデジタル通貨を専門にしてきたわけではない。むしろ、バブル期の先物取引や金融危機における対応など、ドラマ「半沢直樹」を地で行くようなキャリアを現場で積んできた。

まず、1986年に東京大学法学部を卒業後、三菱銀行に入行する。当時、同学部の卒業後の進路は、官僚か法曹界でなければ金融というのが普通だったという。1986年といえば、日本はバブル経済の真っ只中。そこで、支店営業から始まり、その後はトレーダーとして金利先物やオプションなどの売買に関わっていく。1997年から2004年まで証券子会社への出向も経験し、1997年の拓銀・山一の経営破たんにはじまり、1998・99年の公的資金注入から2002年の竹中「金融再生プログラム」にまで至る日本の金融危機を、資本市場を通して間近で見たことも忘れられないという。その後、2005年の三菱東京フィナンシャル・グループとUFJホールディングスの合併準備、2008年リーマンショック時のモルガン・スタンレーへの出資とその後の資本調達など、まさに日本の現代金融史の現場を歩いてきた。

大学院で「銀行の自己資本の役割と自己資本比率の決定要因」を研究

ただ、現場での経験を積めば積むほど、実務だけでは説明しきれない理論的な裏付けの必要性を感じるようになる。経験則から意見は言えるものの、そこには重みが足りず、大事な場面で議論ができない悔しい経験もした。特にリーマンショック後に、金融危機の再発防止に関わる国際的な議論に参加したことはその後の研究の動機につながる経験となった。当時危機の発生源となった欧米では、自己資本を質量ともに抜本的に強化すべきとの意見が主流だった。これに対し日本は自らの危機の教訓も踏まえ、資本より資産内容の精査と処理を優先し、自己資本に過度に頼らず流動性等の他の規制や銀行監督も通じて総合的に対処すべきと主張。銀行界は当局と共に海外有力紙に投稿するなど論陣をはった。この時の主張をより学術的に深めたいと思い、2016年に関連会社の三菱UFJリサーチ&コンサルティングに転籍になったタイミングで、埼玉大学の大学院に進学。そこで、自己資本規制や金融危機の再発防止に関する研究に取り組み、経済学の博士号を取得した。

「大学院では、『銀行の自己資本の役割と自己資本比率の決定要因』について重点的に研究しました。銀行の自己資本の歴史的推移や事業会社と比べた銀行の資本構成の決定要因、規制の理論的根拠など、実務の現場では得られなかった学術的な視点を得ることができました。2023年にアメリカの地銀が多額の国債損失を起点とする急激な預金流出により連鎖破たんし、規制水準を大きく上回る自己資本を有していたスイスの大手銀行も破たんに追い込まれました。このことはリーマンショック後の日本の主張が正しかったことを証明していますが、当時は経験的に欧米の主張は違うと思っても、上手く理論的に根拠づけることができませんでした。研究を進める中で、銀行の自己資本の特殊性や自己資本規制一本に頼ることの限界について、経済学の知見を踏まえて解明していきました。実務経験と理論の橋渡しをするような視点は、今の研究や教育にも活かされています」

上司の声かけで「デジタル通貨フォーラム」に参加

関連コンサルティング会社への転籍によって、新たな出会いも生まれた。それが「デジタル通貨」だ。きっかけは、当時の上司からの声かけだった。それが現在、木内准教授も所属する「デジタル通貨フォーラム」を立ち上げた株式会社インターネットイニシアティブ 取締役 副社長執行役員の村林聡さんだった。

同氏の「ブロックチェーン技術を使った新しい決済システムの構想を掲げ、日本の決済シーンを変えたい」という強い志に共感し、自分も何か役に立てるのではないかと参加するように。銀行・金融システムについての専門知識を活かしながら、徐々に研究と実務を両立するスタイルが確立されていったという。

金融の実務経験を活かして学生の成長を支援

金融の世界がどう動いているのかをリアルな言葉で伝えたい

2018年に大学院博士課程を修了後、コンサルティング会社に勤務しながら、複数の大学で非常勤講師を経験し、2022年4月から桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 で専任教員となった。専門は金融論、銀行論。現場の経験を活かしながら、学生の指導にあたっている。

「私が大学で教える上で大切にしているのは、『次の世代に経験をつなぐ』ということです。銀行員としての30年以上の経験から、教科書には載っていない現場の知恵や社会とのつながりを学びました。だからこそ、学生たちには実社会で何が起きているのか、金融の世界がどう動いているのかをリアルな言葉で伝えたいと思っています。今は、学生たちの存在が、私にとっての原動力でもあります。かつて、銀行の支店長として若手を育てたように、今は教員として、学生一人ひとりの可能性を引き出し、社会に羽ばたいていくサポートをできるのが何よりの喜びです」

理想はデジタル通貨による「政府のサブスク化」

教育だけでなく、デジタル通貨に関する研究にもますます力を入れている。分散型台帳技術などのイノベーションにより、貨幣供給構造や経済社会がどう変わっていくのかが本にある問題意識だ。昨年度は200年の英米通貨史を踏まえた「ステーブルコイン」論を紀要に投稿。現在は「中央銀行デジタル通貨」のマクロ経済への影響に関し論文を執筆中という。

「行政におけるデジタル通貨活用において、私が理想としているのは、『行政のサブスク化』です。行政サービスの手続きや給付をシームレスにワンストップで実現できるようにして、申請や支払いを気にする必要のない世界を実現したい。例えば、結婚して子どもが生まれると育児給付や児童手当が、小学校に入ると就学援助が、それぞれ自動で受け取れる。各種税納付・確定申告も自動計算されて確認するだけ。申請手続きや年収等条件に合致しているかも調べる必要はない。もちろん領収書添付なども一切不要。まだまだ課題は山積していますが、こんな世界の実現に、金融の専門家として尽力できればと思っています」

教員紹介

Profile

木内 卓准教授

Taku Kinai

1964年、岩手県生まれ。1986年 東京大学法学部卒業後、三菱銀行(当時)に入行。MUFG財務企画部・監査部、三菱UFJリサーチ&コンサルティング業務管理部長等を経験。2017年 埼玉大学大学院人文社会科学研究科経済経営専攻修士課程修了。2018年 同大学院人文社会科学研究科経済経営専攻博士課程修了。博士(経済学)。埼玉大学、跡見学園女子大学、法政大学大学院などで非常勤講師を経験後、2022年4月より現職。「デジタル通貨フォーラム」行政事務分科会幹事。専門は金融論、銀行論ほか。

教員情報をみる<at>を@に置き換えてメールをお送りください。