メインコンテンツ

コミュニケーション重視の英語教育の現場

その根底にある文法を学ぶ意味を問い直す

英語をビジネスの場面で役立てるには

文法や言葉遣いの学習が必須になる

急速なグローバル化が進展するなか、日本の教育現場でも国際共通語としての英語力の向上が求められている。一方、日本の英語教育は世界から遅れているという声も少なくない。こうした状況を受け、近年では文部科学省が中心となって英語教育を改革。文法や単語の意味を暗記する従来の英語教育から脱却し、コミュニケーションに重点を置いた実践的な取り組みが重視されつつある。しかし、英語を母語話者としない日本の学生にとって、英語の文法を構造的に学ぶことは無意味なのだろうか? ビジネスマネジメント学群で英語教育について研究する近山和広准教授は、英語でのコミュニケーション力と同様に、その根底にある英語の文法を学ぶこともまた重要だと考えている。

「私が高校生だった頃の英語の授業では、大学受験に最適化された単語や文法の暗記が主な内容でした。しかし、それだけでは海外で英語を活用することが難しいという問題があった。そこで、コミュニケーション重視の英語教育が進められるようになったのです。もちろん、友達同士のフランクな会話に用いるのであれば、コミュニケーションを通じて英語力を養うことは有効でしょう。ただ日本語と同じように、英語にも場に応じた用法というものがあります。英語を使って社会で活躍するためには、こうした正しい文法や言葉遣いを意識した学びが必須になると考えています」

「正確さ」と「流暢さ」が

英語教育のポイントに

近山准教授の専門とする英語教育は、アメリカでは「TESOL(Teaching English to Speakers of Other Languages)」と呼ばれている。TESOLとは、英語を母語としない人々に英語を教えることを目的とする教育分野。英語を第二言語または外国語として学ぶ学習者に対して、効果的に英語を指導する方法や理論を研究・実践することが主な内容である。アメリカやイギリスといった英語圏で暮らす移民や留学生のほか、日本をはじめとする非英語圏の国での英語教育にも関わってきたのだという。なかでも近山准教授がビジネスマネジメント学群で教育に携わるうえで重視しているのは、英語の「正確さ」と「流暢さ」。「聞く・話す・読む・書く」という基本の4技能にくわえ、フォーマルな場やビジネスシーンなどでは、正しく、なめらかな英語力が求められる。

「例えば、自社の商品の魅力をプレゼンテーションする場合。どれだけ英会話の基礎能力があったとしても、ふさわしくない表現やたどたどしい発言を用いればビジネスは成功しないでしょう。そして、正しく流暢な英語力を身に付けるためには、ネイティブの人と同様に記憶の深い部分に定着させなくてはなりません。そうした考えに基づき、英語教育の教材開発に関わる研究にも携わってきました」

多感覚と英語教育を結びつけ

学習を記憶に定着させる方法を研究

その一例として、文法と多感覚を結びつけた研究がある。人は言語を学習する際、基本的には視覚と聴覚を活用する。しかし、ここに触覚という別の感覚を組み合わせることで、記憶の定着が高まるのだという。英語教育においては以前からスピーキング、リスニングなどで多感覚を用いた事例があったが、近山准教授はこれを文法の学習にも応用。目をつけたのは母語話者以外には理解が難しい「分詞構文」だった。

「分詞構文は、英語を勉強している人がつまずきやすい部分です。しかし、その基本的な文法さえ理解してしまうと、機械的に自らの言語に訳することができると思っていた。そして、頭の中で機械的な訳し方をするのが難しいのであれば、自分の行動パターンと結びつけて理解すればいいと考えたのです」

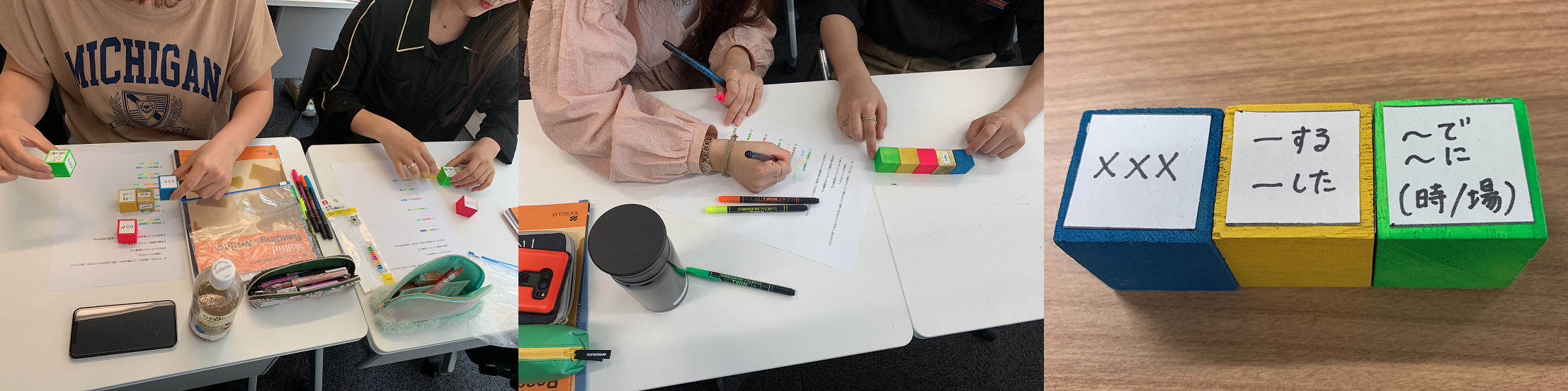

これは、いわゆる「手続き記憶」を活用した学習法である。具体的には、被験者が手でブロックを触りながら分詞構文について学習。各ブロックには、それぞれ「Be動詞」「主語」「動詞」「-ING」「-ED」「Having」など、文法を示す文字が記載され、文字の色を変える、内部に磁石を入れるといった、さまざまな感覚から記憶に定着させるための仕掛けが施されている。

「実験の結果として、複数感覚を使った木製ブロックは、視覚のみを使うプリント教材よりも、分詞構文の学習内容の記憶保持に効果があることが示唆されました。学習中に記憶した内容が、手の動きに投影されるようなかたちで思い出されたことが要因だと考えています」

留学や海外研修において

高まる異文化理解の重要性

文化的背景やマナーの違いが

コミュニケーションにも現れる

このように、もともとは効果的に記憶できる文法学習を研究テーマとしていた近山准教授。しかし、近年は異文化教育に強い関心を抱いている。そのきっかけは、留学に学生たちを送り出す立場になったことだった。事前に英語力を身に付けて留学しても、海外でのコミュニケーションに苦労する学生が多くいる。そうした現状を目の当たりにし、語学力を越えて異なる価値観を受け入れる力が必要だと感じたのだという。

「留学プログラムや海外研修において地元の人とのコミュニケーションを取る際、相手国の文化的背景やビジネスマナーを理解しなくては、円滑なコミュニケーションができません。例えば、日本は高文脈でのコミュニケーションを好みます。相手がこちらの言おうとしていることをすでに知っていて、あえて細かい情報は出さないというコミュニケーションが前提になっているんです。一方、アメリカのような低文脈では、それが通じません。言葉で細かく情報を共有する必要があります」

プレゼンテーションに質問しなければ

「無関心な人」だと思われてしまう?

なかでも大きく異なっているのが、ビジネスや研究におけるプレゼンテーションへの姿勢だ。日本人は他者が発言している間も、パソコンやスマートフォンで調べ物をするケースが散見される。また、何事においても完璧を目指す傾向にあり、聴衆ではなく手元の資料に目を落としながら発表することも多い。さらに、発言に自信がない、相手に不快な思いをさせたくないという気遣いから、進んで質問をすることも少ない。しかし、海外ではその姿勢が無関心だと受け取られることもある。

「日本の学生には、プレゼンテーション資料の見せ方を工夫することは得意な人が多い。事前につくり込んでおけば、現場での失敗を防ぐことができるからでしょう。先ほど話した通り、『正確性』の面ではこうした取り組みもプラスに働きます。しかし、それとは少し矛盾するかもしれませんが、海外では正確性よりも、『話す相手を意識しています』という姿勢のほうが大事にされていることもあります。一方通行の発表ではなく、質問する、目を見て話す・聞く、表情で気持ち伝えるといったことが、内容の精度以上に重要だと捉えられる場面があるのです。私が重要だと考える『正確さ』『流暢さ』に加え、海外との文化の違いを教えることが近年の関心事ですね」

日本語での会話に疲労感を覚え

サラリーマンから英語教育の道を目指す

英語で話せたことが嬉しくなり

独学と留学で勉強を重ねた

大学に入学したばかりの近山准教授は、ほとんど英語を話せなかった。むしろ苦手な分野だとすら感じていたのだという。そんな時、外国人のゲストスピーカーの先生が登壇する経済学部の授業があった。その先生と英語で少しでもコミュニケーションできたことが嬉しく、NHKのラジオ講座なども利用して独学で英語を勉強するように。次第に現地で英語を話したいという思いに駆られ、次の春休みを利用して渡米した。

「そこから、何度かアメリカを訪ねました。現地の文化や生活が合っていたというよりは、単純に英語でコミュニケーションできることが楽しかったんです。日本で磨いた英語力を、アメリカに行って試してみる。その繰り返しでしたね」

英語力を発揮できない毎日

先生のひと言で留学を決意

販売スタッフとしてアルバイトをしていた日本のデパートでも、自分の英語力が求められていると感じる場面があった。外国人の利用者から質問があった際に、アルバイトの身でありながらいつも頼りにされたのだという。時代はバブル期。今後の海外展開にも期待を寄せ、近山准教授はそのままデパートに就職することを決めた。ところが、入社して配属されたのは、クレジットカード払いが未入金の場合に督促する部署だった。毎日のように数百件の電話をかけ、ひどい時には嘘をつかれたり、怒鳴られたりする日々。英語を使う場面もなく、日本語のコミュニケーションに疲労感を覚え始めた。

「そんな時、大学時代の先生と会う機会がありました。私が英語を学ぶきっかけになったゲストスピーカーの方を連れてきてくれた先生です。仕事の悩みを打ち明けると、『英語を教える仕事をすればいいんじゃない?』と言っていただいて。その言葉が落ち込んでいた心に染み込んで、すぐに教員を目指そうと思い至りました」

とはいえ、近山教授はその時点では教員免許を持っていなかった。ひとまず海外で修士号を取得してから、日本の大学で教えよう。そう考えた彼は翌日から給料の大半を貯金し、目標額に達するとすぐさまサンフランシスコに向かった。

「サンフランシスコの大学院では、英語の教え方について勉強を重ねました。しかし、教育現場に立つことを重視する現地の方針もあって、研究面では目立った業績を残すことが叶わなかった。そのため、日本に戻ってしばらくは教員としての仕事をできなかったのですが、いくつかのご縁をいただいて非常勤講師として働き出すようになりました」

「映画産業」という新たな分野にも着手し

ビジネスと英語教育を接続する糸口を模索

映画産業の変遷を辿ることで

エンタメ業界の発展に寄与したい

これまでは英語教育のプロフェッショナルとして教壇に立ってきた近山准教授。しかし、ビジネスマネジメント学群に所属する現在。英語とビジネスを結びつけた研究にも新たに着手しているという。取り扱うテーマは、自身も関心の高い「映画産業」についてだ。

「英語教育に携わってきた自分がビジネスマネジメント学群の教員として挑戦できる分野を考えた時、自分にとって映画産業は魅力的なテーマかもしれないと思い至りました。動画配信サービスの普及とともに、世界の映画館は非常に苦しい立場に置かれている。一方で、映画館にしかできないサービスや仕掛けがあることも明らかです。今後は映画産業の歴史的な背景を追うと同時に映画館の新しい取り組みを分析し、エンターテイメントの発展に寄与したいと考えています」

自らの海外経験と英語教育で培った経験

2つの軸をビジネスで結ぶことが目標

従来から取り組んできた英語教育という分野を越え、近山准教授はビジネスという新しいフィールドに乗り出した。しかし、両者のシナジーについては構想している段階にあるという。英語教育と映画産業、2つの軸をビジネスの視点からつなげることが目標だ。

「英語を勉強している時には、とにかく伝わればいいと考えてしまう気持ちも理解できます。ただ、自分が教員という立場になり、留学先の企業や団体とコミュニケーションするなかで、いかに礼儀やマナーが重要かを痛感しました。自国の文化と海外の文化を互いに深く知ることが、グローバルに活躍する国際人としての力になります。当然ながら、その根底にある言葉や文法を学ぶことも決して無駄にはなりません。ビジネスに関しては、私もこれからたくさんのことを学ばなくてはならないでしょう。そこで手に入れた知識と海外での経験、そしてビジネスの観点を結びつけ、グローバル人材の育成に貢献したいと思います」

教員紹介

Profile

近山 和広准教授

Kazuhiro Chikayama

1968年東京都生まれ。1992年に桜美林大学で学士(経済学)を取得。卒業後は株式会社丸井に就職する。その後、サンフランシスコ州立大学に入学し、1999年に修士(英語教授法)課程修了。日本に戻り、桜美林大学、武蔵野大学、淑徳大学、清泉女子大学などで非常勤講師を担当。2020年に広島大学 言語教育研究科 英語教育学領域にて博士課程修了。

教員情報をみる<at>を@に置き換えてメールをお送りください。