メインコンテンツ

気象予報の専門知識を

航空機の安全運航に役立てる

NHK鳥取放送局で気象キャスターを務めた経験も

きっかけは、高校時代の友人の機嫌がコロコロと変わることだった。それは天気のせいだと気づき、毎日天気予報を見るたびに友人の機嫌を予想していた。その後、高校の地理の授業で、天気図を書く課題を通して気象学の面白さを確信し、大学で専門的に学ぶ道を選んだ。

「気象は人々の気分だけでなく、肌のコンディション、農作物の収穫、災害対策など幅広い分野と関連しています。ここが気象学の面白いところです。天気は毎日変わるので、飽きずに研究を続けられる点も自分に性格に合っていると思っています」

そう語るのは、航空・マネジメント学群の藤田友香先生。専門は「航空気象学」。気象予報を航空機の安全運航に役立てるための研究を行っている。気象に関する専門的な学びに触れ始めたのは、大学の学部時代から。学部4年次には、合格率5%前後の難関として知られる気象予報士の国家資格を取得した。その後、大学院に進学して気象学に関する研究を続け、修士課程修了後に気象予報を専門とする会社に就職する。

「就職先の民間気象会社では、テレビ局やラジオ局に向けた天気予報の原稿を作成する業務などに従事しました。その後、出向という形で、NHK鳥取放送局で気象キャスターを4年ほど務めたこともあります。東京出身だったので、日本海側特有の気候を肌感覚で知るいい経験になりました」

航空会社の運航管理業務を経て研究者の道へ

気象予報の仕事にやりがいを感じていた藤田先生だったが、あるときからもっと現場で働く人に直接役立つ専門的な情報を提供できる仕事をしたいと考えるようになる。そこで、大学時代のゼミの先輩からの紹介で、航空会社の「ディスパッチャー(運航管理者)」という新たな仕事に挑戦する決断をする。

「安全で効率のよい飛行計画を作成するのがディスパッチャーの仕事のひとつです。私はここで、『気象学』と『運航管理』の融合領域における専門的な研究論文が、国内では極めて少ないことを知り、研究者になって自らこの分野の課題解決に挑みたいと考え、現在に至ります」

地方空港の気象データを観測し

ウィンドシアー警報発生の原因を解明する

低層ウィンドシアーの発生メカニズムに迫る

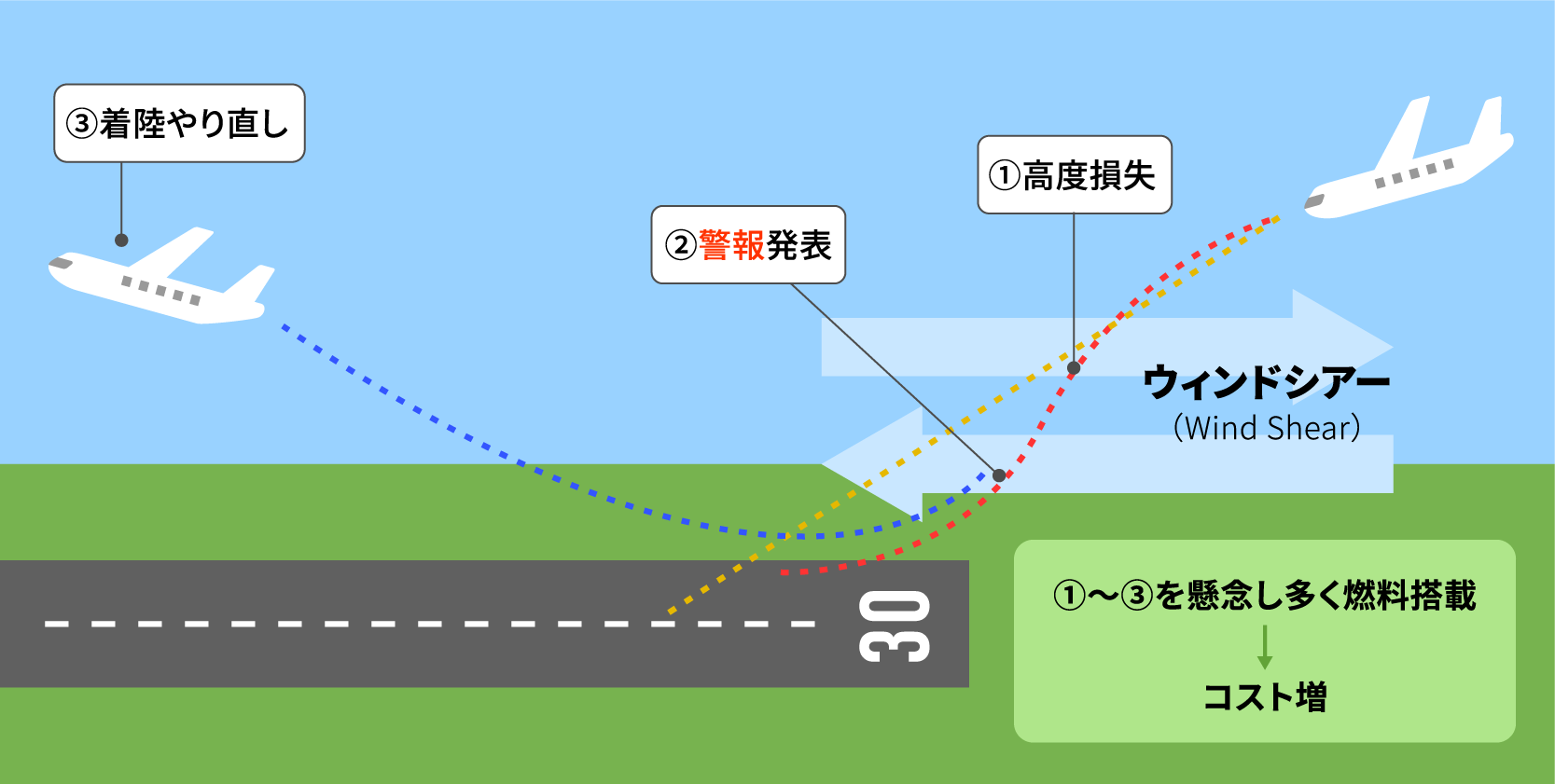

航空気象学における藤田先生の専門分野は、安全運航に影響を与える風や気流の乱れに関する研究だ。現在、特に力を入れているのは、「静岡空港の低層ウィンドシアーの発生メカニズムとその予報について」の研究。ウィンドシアーとは、風向きや風速が局地的かつ急激に変化する現象で、これが地面に近い低層で発生すると航空機の離着陸に影響を与える。現に、かつてはウィンドシアー警報の装置がついていなかったことや、観測技術が発達していなかったことなどが影響し、死亡事故が起きたケースもある。

「富士山静岡空港は、低層ウィンドシアーが発生しやすいことで知られており、牧之原台地などの周辺の複雑な地形が風に影響を与えていると考えられていました。しかし、どの地形によって、どのようにして発生しているのかは理解されていなかったため、このメカニズムを解明すべく研究をスタートしました」

シミュレーション解析から新たな事実を発見

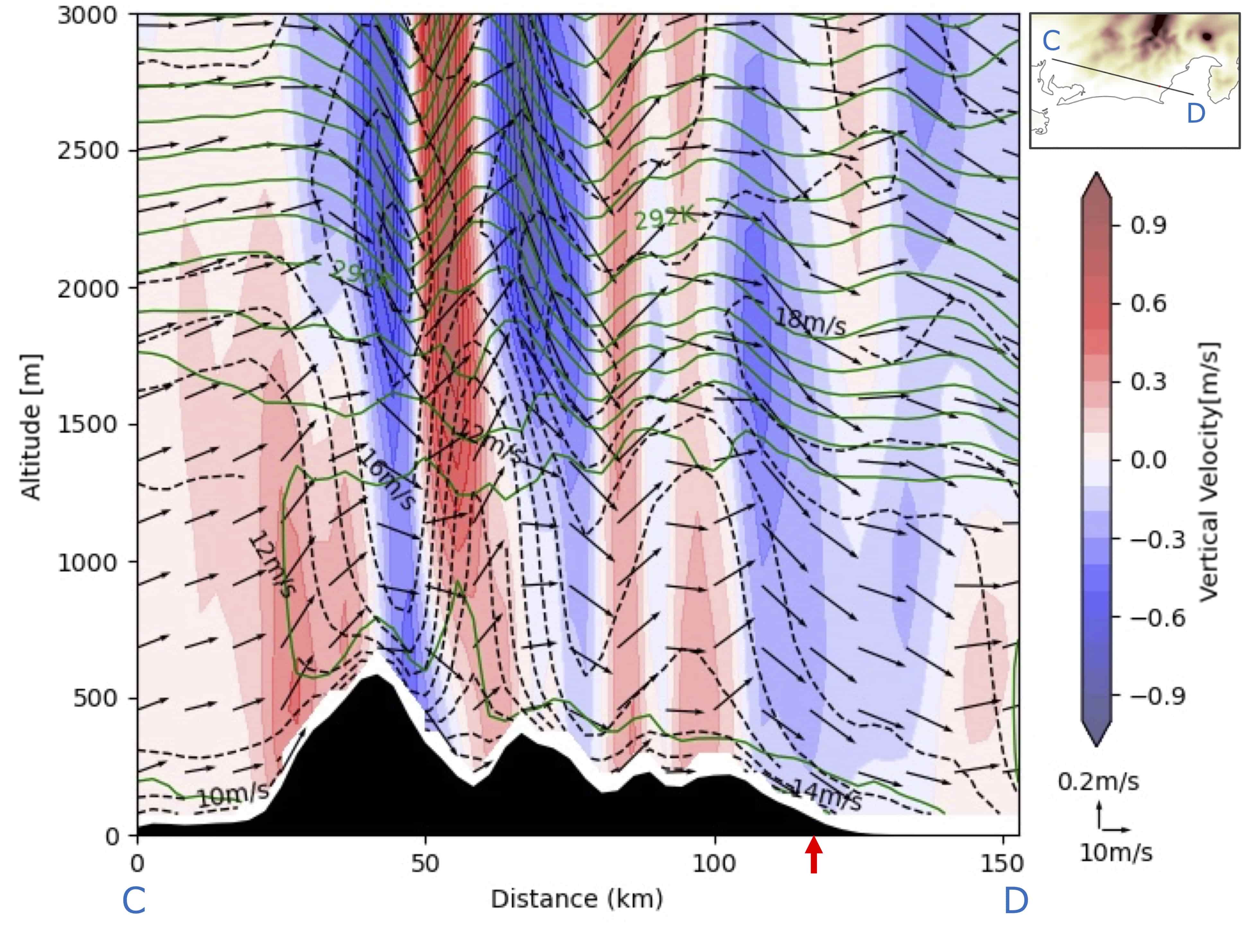

研究ではまず、航空機の着陸時にウィンドシアー警報が発せられた日の気圧配置、空港で観測した風速・風向きなどの各種データを集め、どういう条件で低層ウィンドシアーが発生しやすいかを特定した。その結果、冬型の気圧配置で寒気が流れ込みやすいとき、南西から北西の風が吹いているときにウィンドシアーが多く発生していることがわかった。そこでこの条件を満たす日に合わせて富士山静岡空港に行き、「ドップラーライダー」という大気の塵などの微粒子から風向きや風速を特定する計測機を用いて、現地観測を行った。その結果、小さな丘の影響に加えて、風の経路上にある山の影響があることがわかったという。

「収集した観測データを解析し、数値シミュレーションを行なった結果、事前ヒアリングでパイロットたちが証言していた空港南東側の小さな丘だけでなく、風上側にあたる三河山地などの影響も加わって発生していることが明らかになりました」

トランスバースバンド」に伴う乱気流を回避するための

ガイドラインを作る研究

航空気象学の研究テーマにひとつに「トランスバースバンド(Transverse Bands)」がある。これは、流れに対して直交方向に並んだ複数の雲の帯のことで、上空で乱気流を引き起こすことで知られている。藤田先生は、パイロットレポート(PIREP)や衛星画像、ウィンドプロファイラー(上空の風向・風速などを観測する装置)などを用いて、日本上空におけるトランスバースバンドの発生状況と乱気流の強度を分析。その結果、雲頂に波状の模様が現れるトランスバースバンドほど、強い乱気流が発生することがわかった。

さらに、運航に影響が出るほどの乱気流の範囲は、トランスバースバンドの上下4,000 フィート(約1.2キロメートル)以内であることも明らかになった。そこで、トランスバースバンドに起因する乱気流に遭遇した際は、4,000フィートを超えて離れると回避できるという可能性を示した。この研究結果は、パイロットが乱気流を回避する際の具体的な目安となることが期待されている。航空気象学の研究を発展させると未来はどうなる?

他の国内地方空港の課題解決に挑む

この研究を通して藤田先生は、気象学の知識は別の研究分野とかけ合わせてこそ価値があるということを改めて実感している。航空会社勤務時代に現在の研究テーマに出合い、航空機の安全運航には、航空法や社内規定、航空機の操縦システムなど、さまざまな知識が必要だと知った。気象予報に加え「運航管理」の実務も経験したからこそ、机上の空論ではなく、現場で使える指針を具体的に示し、安全に貢献する研究ができていると自信を見せる。

「今後の目標は、今回の富士山静岡空港の研究手法を他の地方空港の課題解決に応用することです。羽田空港(東京国際空港)、成田国際空港、関西国際空港などの大型空港は発着便数も多く、さまざまな実測データも集まります。しかし、地方空港は便数も少なく、気象観測の設備も十分ではありません。地方空港それぞれの地理的な条件を踏まえながら、運航者が活用しやすい気象予測システムを開発できればと思っています。『運航管理』という異分野との出合いによって、学生時代から積み上げた気象予報の知識の可能性が無限に広がっています。航空気象学の研究成果で、地方空港の安全運用に少しでも貢献できればと思っています」

教員紹介

Profile

藤田 友香准教授

Yuka Fujita

1984年、東京都生まれ。2009年、立正大学大学院地球環境科学研究科環境システム学専攻修士課程修了。2025年、同博士後期課程修了(理学)。修士課程修了後、民間気象会社に入社。気象予報部で予報業務に携わり、2011年から4年間NHK鳥取放送局で気象キャスターとして夕方のニュース番組に出演。2016年、スカイマーク株式会社に入社し、FOC部フライトコントロール課で運航支援業務を担当。2020年4月より現職。気象予報士、運航管理者等の資格を保有。専門は「航空気象学」。

教員情報をみる