メインコンテンツ

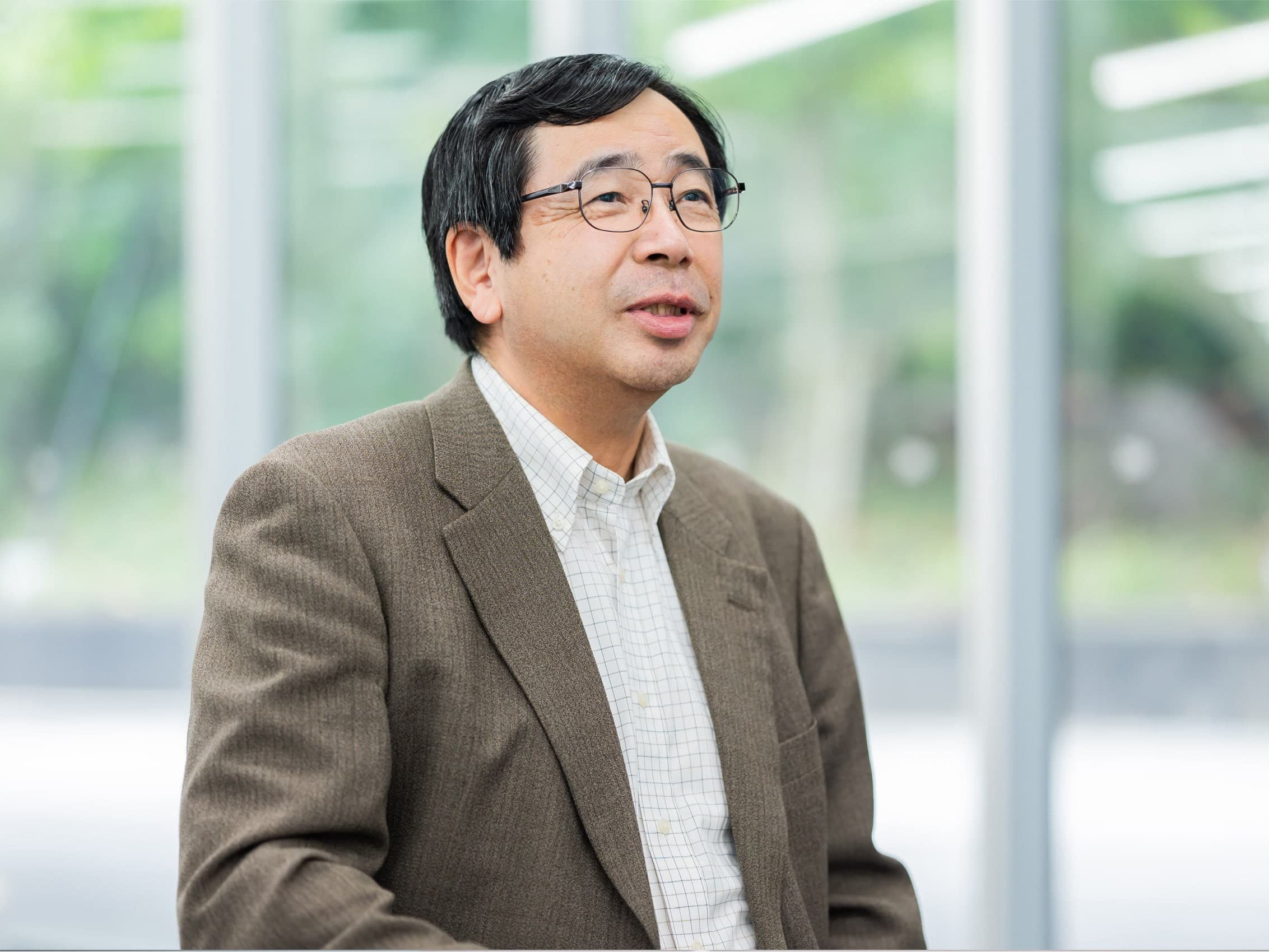

航空管制官として40年以上勤務し、

航空保安大学校で教頭を務めた経験も

中学校の教室から離着陸する飛行機が見えた

「航空業界に興味を持ったのは、子どもの頃に住んでいた大阪府の吹田市や池田市が大阪伊丹空港に近かったからです。中学校の教室から飛行機の離着陸の様子がよく見えました」

航空学群の狭間達也特任教授は当時を思い出し笑顔を見せた。自然と飛行機に憧れるようになり、パイロットを目指ししたものの残念ながら視力が足りなかった。そこで、航空業界の仕事を調べ、航空管制官という仕事があることを知る。さらに、航空保安大学校に通う必要があることがわかり、航空保安大学校に入学し、航空管制官の資格を取得した。1977年のことだった。

2011年には仙台空港で震災復興に従事

そこから航空管制官として、八尾空港、大阪伊丹空港、関西国際空港、神戸空港、福岡空港、羽田空港、仙台空港、那覇航空交通管制部、福岡航空交通管制部、航空交通管理センターなどで勤務してきた。1998年から3年ほど、関西国際空港株式会社で運用管理業務を経験したこともある。2011年の東日本大震災発生時には、仙台空港の管制業務のトップである先任航空管制官として、震災復興に携わった。その後、2015年から2年間、航空保安大学校の教頭を務め、退官後は航空管制システム関連、空港民営化、次世代航空モビリティー等のコンサルタントの仕事に従事し、コロナ禍が始まった2020年に桜美林大学の教員として着任した。

「長いキャリアの中で、関西国際空港の開港、神戸空港の開港、羽田空港D滑走路建設など、さまざまな重要プロジェクトに携わりました。そのなかで最も印象に残っているのは、2011年4月から仙台空港で震災復興に従事したことです。3月11日の津波で重大な被害を受けた仙台空港でしたが、自衛隊やアメリカ軍によって、がれき除去などの復旧作業が早急に行われました。被災エリアで大型機を受け入れられる滑走路を持つのは仙台空港のみで、救援物資の輸送拠点として重要な役割を果たしました。通常の無線やレーダーが使えない過酷な状況下、関係各所との管制運用に係る調整、また、管制業務ではガンセット(携帯型の緊急用対空通信装置)や米軍機には連絡係を介しての管制指示・許可の発出など、これまでの経験を活かして、航空管制の現場を指揮できたことで、復興に少しでも貢献できたのではないかと思っています」

ドローンや無人航空機が飛び交う時代の

次世代航空交通システムとは?

世界中の航空機をスムーズに誘導する

航空管制官の仕事は、レーダーで飛行機を誘導し、空の交通整理をすること。日本の上空には、毎日数千機の飛行機が飛び交っている。それらがぶつからないように経路や空域を管理するのが航空管制官の役割だ。上空だけでなく空港においては滑走路への離着陸の指示、地上では飛行機が駐機するスポットへの経路を指示する。滑走路に異物がないかなどをチェックする飛行場面管理との調整も重要な業務である。

「航空管制官の仕事の面白さは、価値観や文化が異なる世界中のパイロットとコミュニケーションを取れること。また、多種多様な航空機を誘導できるところです。気象状況や機種によって、パイロットの操縦方法や運航方法は微妙に異なります。例えば、燃料の搭載量について、法的・規則的には問題はないものの、予備を多く搭載する、またぎりぎりの搭載でできる限り機体を軽くする等の判断の違いがあり、機体重量の違いは、進入の際の速度にも影響があります。また、進入時のフラップスケジュールによっても減速の方法が異なるため、スピード差をコントロールする必要があります。それらを把握しながらスムーズに航空機を誘導できた時は大きなやりがいを感じたものです」

ICAOが目指す航空交通管理の未来図

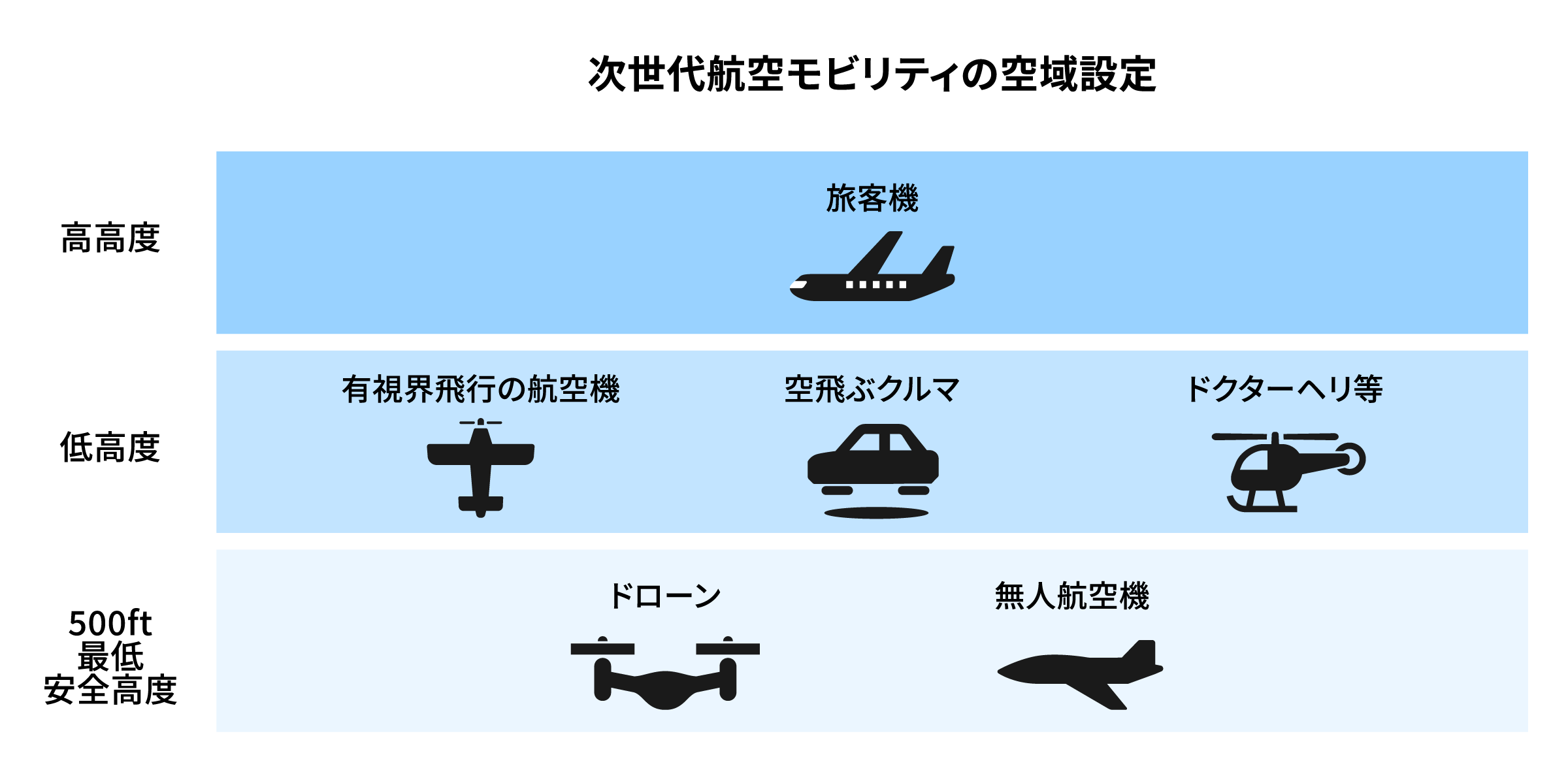

狭間特任教授は現在、40年以上にわたる航空管制関連の業務経験を活かして、次世代航空モビリティの航空交通管理の動向を研究している。今後は旅客機だけでなく、有視界飛行の航空機、ドローン等の無人航空機、空飛ぶクルマなどが混在して飛行する未来が予想される。これらの状況を見据えて、航空管制・空域設定の在り方を考える必要があるのだという。

「すべての航空モビリティが安全に公平かつ効率的に飛行できる航空交通管理の方法を模索しています」

日本においては、CARATS(Collaborative Actions for Renovation of Air Traffic Systems)として将来の航空交通システムに関する長期ビジョンが検討され、航空機の運航においては、UPR(User Preferred Route)、FF-ICE( Flight and Flow - Information for a Collaborative Environment)など次世代の航空交通システムの構築が進められている。ICAO(国際民間航空機関)も空港内における航空機及び空港サービスに関連するすべての事業者が相互に情報交換できる全世界レベルで統一されたシステムの構築を目指しており、狭間特任教授も航空管制の専門家として今後の動向を注視しているという。

将来の航空交通システムに関する長期ビジョン

CARATS(Collaborative Actions for Renovation of Air Traffic Systems)

将来の航空交通システムの構築に当たっては、航空交通量の増大や運航者、利用者の多様化するニーズに的確に対応し、効率的な航空サービスの実現を通じ我が国の経済の成長戦略に寄与していくとともに、地球温暖化対策といった世界共通の課題にも積極的に対応していくことが求められています。 そのためには、現行の航空交通システムの大胆な変革が必要となるため、産官学の関係者から構成される研究会を設立し、世界の動向も踏まえながら様々な角度から検討を重ね、「将来の航空交通システムに関する長期ビジョン(CARATS: Collaborative Actions for Renovation of Air Traffic Systems)」をとりまとめています。

航空交通システムが世界を変える可能性も!

無人航空機が頻繁に飛ぶような未来がやってくる!?

航空交通の発展によって、国を超えての人間の自由な交流が活発化すれば、国家をもとにした人の分断が解消される可能性もあると狭間特任教授は考えている。自由で公平かつ円滑な航空交通システムの構築によって、世界を変えられるかもしれない——。そんな世界を実現するために必要になるのは、航空管制や航空機運航の専門知識を持った人材だ。次世代航空モビリティが登場し、旅客輸送や物流のシステムが根本的に変わろうとしている今、航空管制の分野には無限の可能性がある。

「私の究極的な関心は、上空・地上を含むすべての移動手段をいかに自由で公平かつ効率よく提供できるかにあります。次世代モビリティーと航空機を連接できれば、より便利な移動手段を提供できる可能性があると考えます。例えば、そら飛ぶクルマが頻繁に飛び、効率的な連接が図られれば、飛行機も新幹線のように待たずに乗れるような世界が実現できるかもしれません。次世代航空モビリティが活躍する未来を見据え、どのような航空交通システムを構築できるかが問われています」

教員紹介

Profile

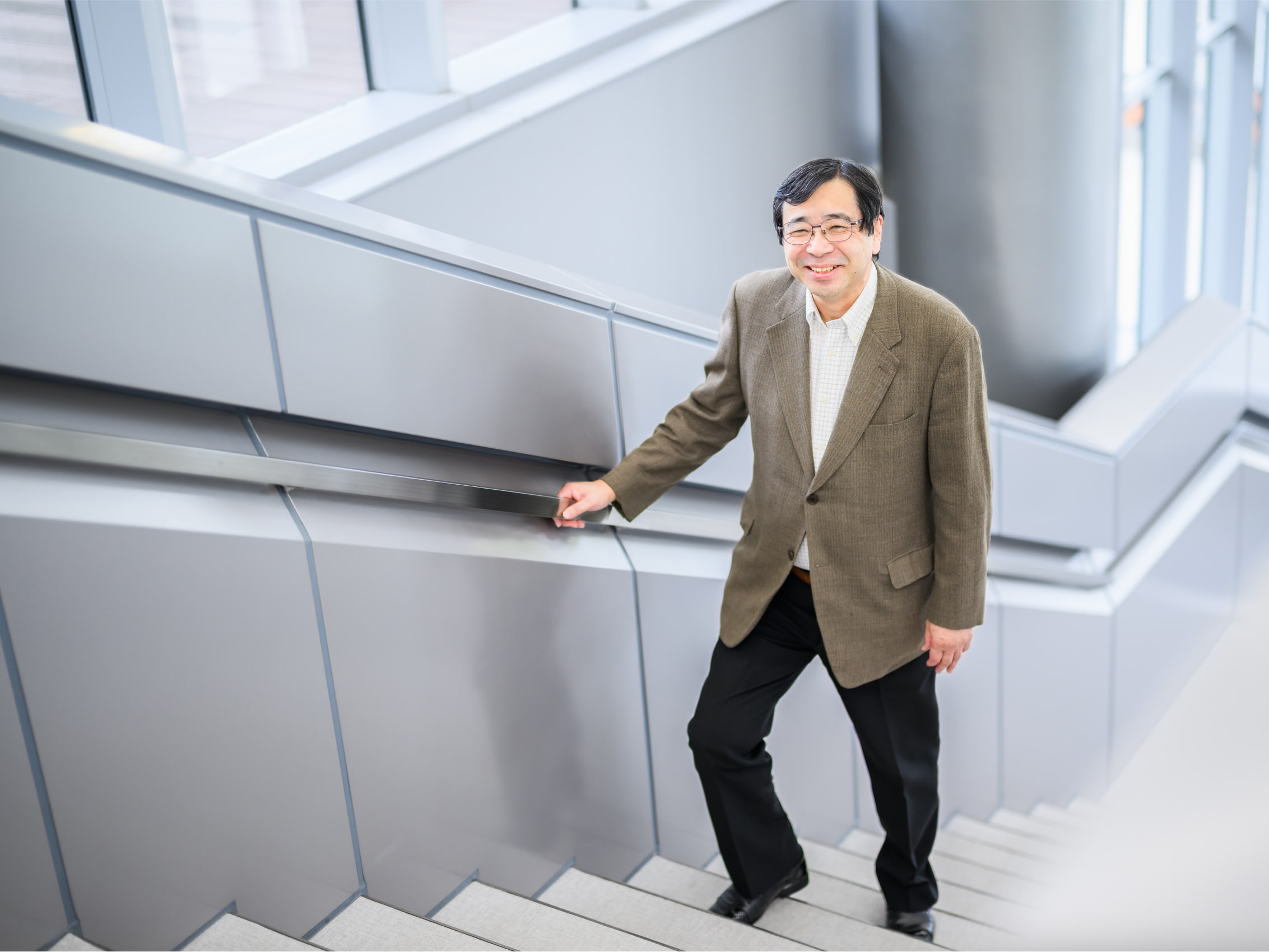

狭間 達也特任教授

Tatsuya Hazama

大阪府出身。1977年に運輸省(現・国土交通省)の航空管制官となり、八尾空港(大阪)、大阪伊丹空港、関西国際空港、神戸空港、福岡空港、羽田空港、那覇航空交通管制部に勤務。関西空港開港、神戸空港開港、羽田空港新D滑走路・国際線ターミナル供用、成田・羽田ターミナルレーダー管制業務統合に携わる。1998〜2001年には関西空港株式会社で運用管理業務に従事。仙台空港では先任航空管制官として震災復興に携わる。2014年より国土交通省航空交通管理センター先任航空交通管理管制官、2015年より航空保安大学校教頭を務める。退官後、空港民営化、無人航空機、次世代管制システム関連のコンサルタントを行う。2020年より現職。

<at>を@に置き換えてメールをお送りください。