メインコンテンツ

航空×データサイエンスの融合で

パイロット養成の新たな地平を切り拓く

データサイエンス技術は

航空分野でどのように活きる?

AI(人工知能)やビッグデータの活用をはじめ、近年はデータサイエンス技術が目まぐるしい発展を遂げている。それは航空分野においても決して例外ではない。航空学群の伊藤貢司教授は、長年の機長経験から得た実践的な知見とデータサイエンスの知見を結びつける取り組みに注力している。

「例えば、シミュレーターによる飛行訓練の結果について、データ分析を用いればより細分化された評価を得ることができます。このように、航空とデータサイエンスを融合し、幅広い最新技術を用いて航空の発展に寄与することが私の取り組みです」

飛行機とコンピュータに

魅了された学生時代

伊藤教授が航空分野に興味を抱いたきっかけは、小学校の図書館で零戦(零式艦上戦闘機)の本を読んだことだった。飛行機のフォルムに魅了され、友人とプラモデルやラジコンで遊んだことも鮮明に覚えているという。当然ながら、パイロットへの強い憧れを抱いた少年時代。しかし、その道が狭き門であることを知り、手に職をつけることを目指して受験勉強に励むようになった。進学先の沼津工業高等専門学校では、当時としては最先端であったコンピュータに初めて触れ、プログラミング技術についても学んだ。

「今でこそ当たり前になっているコンピュータ技術やシステム開発ですが、当時は一般社会にほとんど浸透していないような時代でした。私が特に興味を持って学んでいた3Dグラフィックスも、メタバースの開発が進んでいるような現代には遠く及ばない手法を使っていた。しかし、自分が指示した通りにコンピューターの中で3Dグラフィックモデルが動くデジタルの世界に、私は強い魅力を感じました」

伊藤教授はプログラムに応じて自由自在に形を変えるコンピュータグラフィックの美しさに魅了されるように。一方で、高専で学びを深めるうちに理系科目の成績が向上し、大学への編入を意識するようになった。

「材料力学や数学といった高専で学んだ知識が、学問の世界できちんと評価されることに楽しさを覚えたのです。編入試験をパスすれば、好きだった航空の世界に近づけるかもしれない。そんな思いから、東京大学工学部の航空学科を受験しました」

大学で学ぶ中、航空機器メーカーへの就職も視野に入れていたという伊藤教授。しかし、下宿先に届いた就職関連の冊子に書かれた「パイロット募集」の文字を目にしたことで、少年時代に抱いていたパイロットへの憧れが再燃。無事に選考を通過し、大学卒業後は日本航空(JAL)に入社して19年間にわたってジェット機の機長を務めた。

パイロット時代に感じた課題が

研究へのモチベーションに

パイロットのモチベーションのひとつに、低燃費飛行がある。効率の良いフライトでエネルギーの使用を最小限にとどめることにより、コスト削減や安全性の向上、環境への配慮などを実現することができる。ただ、伊藤教授がJALで勤務していた当時は燃費に対する具体的な指標が定められていたわけではなく、パイロット個々の意欲に委ねられていたという。しかし、高専でコンピュータ技術を学んでいた彼は、ここに自身の可能性を見出す。コンピュータを駆使したデータ分析技術を取り入れることで、燃費に関する課題を改善できるのではないかと考えたのだ。更に、熟練のテクニックと「美」との関係についても着目したそう。

「自分はたまたまコンピュータ技術を学んでいたので、データ分析に対する興味のスイッチが入ってしまったのです。そこで、パイロットになってから印象的な離着陸を行った時は担当部署にリクエストしてデータを頂くようになりました。それを個人の範囲で分析してみると、うまくいったなぁと感じた着陸は美しい曲線として表現することができたのです。高専時代にグラフィックの美しさに魅せられていた自分の中で、航空とデジタル技術がつながるような感覚がありました」

入社した40年ほど前には、航空会社には各パイロットのフライトデータが蓄積されていたと伊藤教授は話す。飛行機の速度や傾き、エンジンの出力、気温……。これらは現代のコンピューターの処理能力があれば、ビッグデータとしてエネルギーの効率化に大きな示唆を与えてくれるだろう。しかし、当時のコンピュータで処理するには膨大な時間を要する情報量だった。いわば“宝の持ち腐れ”ともいえる状況であったが、興味に突き動かされた伊藤教授は時間をかけながら独自に分析を継続。分析した結果をもとに、日々のフライトのレベルを更に高めた。

「私がJALにいた頃のパソコンのスペックでは、個別のデータを分析することが限界でした。くわえて、厳重に管理されているデータを提供してもらうにも手間がかかった。しかし、ほとんど趣味の延長のようなものだったので、個人的にはまったく苦にはなりませんでした」

「毎回のフライトが自分にとって実験のようだった」と伊藤教授は当時を振り返る。フジドリームエアラインズで勤務するようになった2015年からも、現場のデータを活用して操縦の精度やエネルギー効率を毎回アップデートすることに尽力。現場を引退して以降は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)や大学で航空とデータサイエンスを結びつけた研究に取り組んできた。

「パイロット時代には難しかった膨大なデータの処理も、近年の技術を用いれば自動化することができます。実際、フジドリームエアラインズと連携しながら、データ分析の自動化に関するシステムを開発することができました。そうした技術を含め、現在は航空分野に役立つデジタル活用の手法を後続のパイロットや学生に伝えています。新たな視点から航空分野の発展や人材育成に関わる日々にやりがいを感じています」

気候変動を3次元で可視化することで安全なフライトを実現!

飛行機を安全に操縦する上で重要となる要素のひとつとして、気候を正確に把握することが挙げられる。しかし、熟練のパイロットでも気候を先読みすることは難しく、経験に基づいて臨機応変に対処することが求められてきた。加えて、近年は地球温暖化の影響もあり、過去の予測が通用しない状況も増加している。

伊藤教授はデータサイエンス技術を活用し、刻々と変化する気候を詳細に反映、そして3次元で可視化するツールの開発に取り組んでいる。そう遠くない将来、「空飛ぶ車」が実用化されるかもしれない。一方で、一般のドライバーが安全に空を走るためには、精緻な天気予報の技術が不可欠になるだろう。その点、伊藤教授の研究は未来の社会に寄与できる大きな可能性を秘めている。

航空技術の発展と環境保全の両立を目指して

独自の研究・開発に取り組む

データ分析に基づいた評価で

より実践的な操縦技術を養成

伊藤教授の取り組みのひとつが、フライトシミュレーターによる評価の精度を向上することである。もちろん、従来のシミュレーターでも操縦の技術を評価することは可能だ。しかし、データサイエンスと組み合わせることで、より具体的な改善点が浮き彫りになるのだという。

「例えば、パイロットには機内に搭載された10以上の計器と100以上のスイッチ、さらに空の様子を並行して確認しながら操縦する技術が求められます。つまり、目線の動きがフライトの良し悪しを決めるひとつの要因になるのです。しかし、既存の計器では目の動きを計測することはできない。そこで、人間の視線を計測・分析するアイトラッキング技術を導入。この結果に基づき、教員は実践的なアドバイスを学生に伝えることができるようになりました」

現場の雰囲気をリアルに体験

メタバースを人材育成に取り入れる

また、緊急脱出訓練をメタバース上で再現する仕組みを開発している。緊急時の対応を学ぶことはパイロットになる上で非常に重要だが、座学ではなかなか理解が難しい側面がある。メタバースにおいて擬似的に脱出を体験することで、学生に現場の雰囲気や危険性を実感してもらうことが開発のねらいだった。

「メタバースやアイトラッキングといったデータサイエンスに関わる技術は目的ではなく、あくまで航空における経済性や安全性を高めるための手段です。ゲームのように操作しながら理解を深められるメタバース技術は、今後の人材の育成において大きな可能性を秘めていると考えています」

新しいデジタル上の仕組みを開発することは、もはや伊藤教授にとって人生の楽しみになっている。特にメタバースに関しては、高専時代に3Dグラフィックを学んでいたという独自性が存分に発揮されている。とはいえ、その背景には多大な苦労があるはずだ。飛行機の3Dモデル制作を例に、メタバース開発の背景を教えてもらった。

「飛行機の3Dモデル制作にあたっては、まず無料の3Dモデルをダウンロードし、3DCG作成ツールのBlenderに読み込ませて動きをつけていきました。Blender上では、座標と角度をマニュアル入力してアニメーションをつくることができます。これは非常に根気のいる作業でした。続いて、動きをつけた3Dモデルをエクスポートします。これによって3Dモデルをメタバース上に出現させることができますが、これを学生に手軽に見てもらうために、palanARというサイトを用いてスマホで閲覧できるように工夫しました」

ここまでの開発を通じ、手作業で座標と角度を入力するのは骨が折れると気がついた伊藤教授。そこで、プログラミング言語「Python」を用いて予め座標と角度を設定したCSVファイルを作成。それを読み込ませることで自動的に座標と角度を設定する改善案を打ち出した。

「この技術を導入したことで、SkidやSlipといった飛行機の旋回をアニメーション化し、スマホで確認できるようになります。また、航空機力学の中で理解が難しい縦の短周期モードや長周期モードの動きが手に取るように理解できる。学生にとって理想的な教材をつくることができました」

パイロットは自然を相手にする仕事

データサイエンス分野の研究は、時として自然の不思議に迫ることができる。従来は予測が困難だった風の動き方についても、データを分析することで一定の法則が見えてくる。

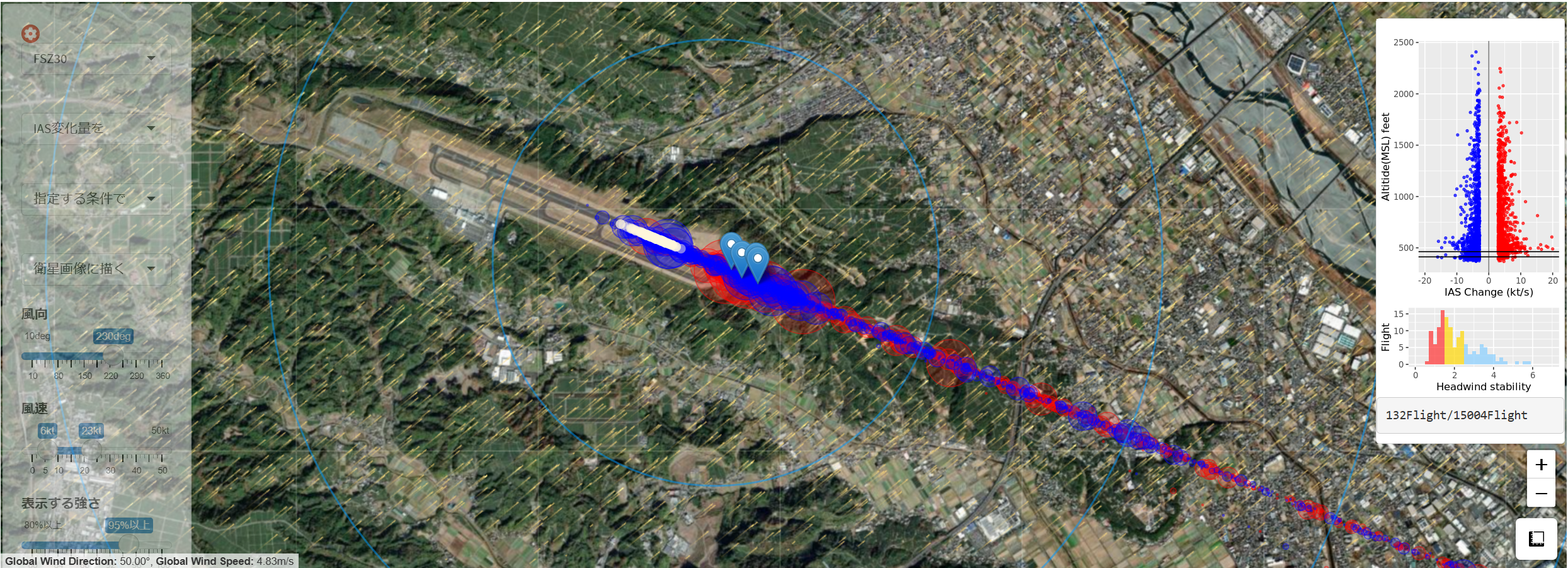

「航空機には風を感知する速度計が搭載されており、パイロットはそれを確認しながら臨機応変にフライトを進行しています。私はここで計測したデータに統計処理を加えることによって、乱気流を間接的に表現する手法を発見しました。そこで、フジドリームエアラインズから提供された数千便におよぶ計測データを分析し、乱気流を可視化できるWebサイトを同社と共同で構築。具体的には、現在の気象条件と類似した過去の離着陸時のデータを可視化する機能と、ユーザーが任意に設定した気象条件に合致する過去のデータを可視化する機能を実装しました」

長年にわたって航空分野に携わる中で、パイロットは自然を相手にする職業だと実感していると伊藤教授は語る。大いなる自然の力を前にして人間の無力さを実感する機会もあり、地球温暖化をはじめとする環境問題にも危機感を持つようになった。

「航空機のエネルギー効率を改善することはコスト削減を実現すると同時に、地球温暖化に対しても貢献することができます。航空技術の発展と環境への配慮を両立することこそ、私の研究が目指しているところです」

現場への実装と教育への貢献

幅広い技術を航空分野で役立てたい

自らの研究成果を

現場に共有・実装する

先述した乱気流可視化 Webサイトを含め、すでに伊藤教授の研究成果はエアラインで活用されている。今後は学会発表などを通じて、その範囲をさらに広げるために努力を続けていくのだという。現在注力しているのは、飛行機の詳細なフライト状況を確認できるシステムの開発。飛行機を追跡するアプリは存在するが、それと同様の仕組みを自分でつくり、安全性やエネルギー効率に関わる各機体の速度や傾き、揺れ方までリアルタイムで確認できるようにする予定だ。

「この追跡システムでは、現実の航空地図にスマートフォンをかざすと、リアルタイムのフライト状況を反映したバーチャルの飛行機が出現するようなAR(拡張現実)の仕組みづくりを進めています。これをエアラインやパイロット育成機関に実装することで、空港への進入経路など、平面的な情報だけでは読み取ることができない情報を得ることができると考えています」

積極的な情報発信を通じて

パイロットの育成に貢献

こうした研究は現場への実装を意識したものだが、伊藤教授は教員という立場から、研究で得た知見を学生に共有することも大切にしたいと思っている。メタバースやフライトシュミレーターの精度向上技術は教育の場においても活用しており、YouTubeやWEBサイトなどを通じて研究成果を幅広く発信する活動にも注力している。現在はどのような開発を中心に進めているのだろうか。今後の展望を尋ねた。

「今後の授業で構想しているのは、メタバース内で空港を再現し、管制官とパイロットの連携を体験するというものです。管制官役の学生が指示を与え、パイロット役の学生が飛行機のモデルを動かすことで、最先端かつ実践的な航空教育が実現するのではないかと考えています」

教員紹介

Profile

伊藤 貢司教授

Koji Ito

1964年、静岡県出身。東京大学工学部航空学科卒業後、1987年に日本航空株式会社へ自社養成訓練生として入社。アメリカ・ナパ訓練所で基礎課程を終了後B747セカンドオフィサーへ昇格。その後B747副操縦士へ昇格。MD-11、B767へ移行し2000年に機長昇格。テストパイロットとして新造機領収に従事した後、専任乗員教官として運航乗務員の指導にあたる。2015年から(株)フジドリームエアラインズにてE170に乗務、2019年から現職へ着任。宇宙航空研究開発機構客員研究員、静岡理工科大学総合技術研究所客員教授。

教員情報をみる<at>を@に置き換えてメールをお送りください。