メインコンテンツ

日本航空の機長として30年勤務した

経験から見える世界とは?

「ボーイング767」を操縦し国内外の空へ

きっかけは小学生のときに読んだ航空雑誌

航空学群の植田勝典准教授は、約30年間、日本航空(JAL)のパイロットとして勤務し、主に「ボーイング767」という旅客機を操縦してきた。国内線では日本のあらゆる地域に飛び、国際線では中国や東南アジア、さらにはホノルルやオーストラリアにも運航。現在は航空業務で培った経験を活かし、パイロット志望の学生たちを指導している。航空機のパイロットを志したのは、幼少期のある出来事がきっかけだった。

「パイロットを目指したのは、小学5年生の頃です。風邪で学校を休んだときに、母が買ってきてくれた航空雑誌を読んだのですが、その内容がかなりマニアックで、飛行機の構造から管制官の仕事まで詳しく書かれていました。夢中になって読み進めるうちに、次第に飛行機のパイロットという職業に強く惹かれました。その後、地元の大阪にある伊丹空港で飛行機やパイロットの姿を見て、『カッコいい!』と感じ、パイロットになることを決意したのです」

パイロットに必要なのは操縦スキルだけでない

航空学校の訓練と航空会社の業務で操縦する飛行機の違いとは?

航空学校の訓練で操縦する飛行機と航空会社で操縦する飛行機には、機体のサイズに大きな違いがある。訓練で主に操縦するのはプロペラ機。名前の通り、プロペラの回転を動力源にして飛行する機体だ。一方、航空会社で使用する飛行機の多くはジェット機で、前方から吸い込んだ空気を圧縮し、それを燃料と混ぜて燃焼させ、その燃焼ガスを後方に勢いよく排出する「ジェットエンジン」を利用して飛行する。

プロペラ機の収容人数が約50名であるのに対し、ジェット機は200名以上を収容できるため、機体のサイズも大きく、飛行速度も速くなる。航空会社に就職した際、多くのパイロットが最初に驚くのは、この機体の違いになる。

長距離の国内線や国際線では主にジェット機が使用されるが、地方路線や離島便では小型のプロペラ機が今も活躍している。自動化が進む巨大なジェット機を操る際にもプロペラ機で得た操縦の基本技術は大いに役立つという。

パイロットに求められる

「ノンテクニカルスキル」とは?

「安全」をつくり出すのは人間の役割

「CRM」を実践するための「ノンテクニカルスキル」

飛行機は、クルマや自転車と比べて事故率が低いため、「最も安全な乗り物」と言われることがある。裏を返せば、飛行機事故は人の生死に関わる大きな危険性を伴うため、パイロットと飛行機の両方が厳しいテストや基準をクリアしており、機体にもさまざまなシステムやテクノロジーが搭載されているのだ。しかし、果たしてそれだけで「安全」が実現しているだろうか。「そうではありません」と植田准教授は語る。最終的に飛行機をコントロールしているのは人間であり、パイロットには高度な職業人としてのスキルが求められるのだ。

「航空分野において『CRM』という用語があります。これはCrew Resource Managementの略称で、安全な運航を実現するために、操縦室の中で得られる利用可能なすべてのリソース(人、機器、情報など)を有効かつ効果的に活用し、チーム全体のパフォーマンスを向上させることを指します。そして、CRMを実践するために重要となるのが『ノンテクニカルスキル』です。これには相互の認識を一致させる厳格なコミュニケーション能力、状況を正しく把握する力、優先順位をつけながら意思決定するスキルなどが含まれます」

例えば、フライト中に前方に積乱雲が見えた事例を考えてみよう。左に避ければ安全だが、遠回りになる。一方、右に避ければ近道だが、大きく揺れるかもしれない。このような状況では、副操縦士と相談し、暫定的な最善策を決定する必要がある。フライトが定刻より遅れているかどうかや、お食事のサービスが実施されているかなど、さまざまな要素を考慮して意思決定を行う。もしも定刻よりも遅れており、右側を通る必要がある場合は、キャビンアテンダント(CA)と連携し、揺れに備えてお食事のサービスを中断してもらうこともある。このように飛行機の操縦テクニックだけでなく、さまざまな要因を総合的に判断しながら運航する「ノンテクニカルスキル」によって、お客様に「安全」がもたらされているのだ。

実務経験を活かして今後は後進の指導に注力

航空の現場で経験したことを次世代に伝えていきたい

「『ノンテクニカルスキル』も重要ですが、言うまでもなく飛行機を操縦する技術も欠かせません。私が学生の頃は感覚的な指導が主流でしたが、これでは指導する側とされる側で解釈が変わってしまう危険も。そこで現在は、フライト中に取得した飛行経路や機体の姿勢などのデータを活用し、コミュニケーションの齟齬が生じないよう定量的な指導が実現されつつあります。今後はデータベースを構築し、データに基づいたパイロット指導の体制を整備していくことを考えています」

フライトシミュレーションなどで実技訓練をした際のデータを収集・分析し、客観的なデータとして示しながら指導に役立てていく。そうすることで、教官の感覚的な指導を補強できるだけでなく、学生自身が自らのフライトデータを確かめることも可能になる。

「飛行機を操縦して空に舞い上がるのは、本当にすばらしい経験です。しかし、そのためには操縦技術だけでなく、飛行機の構造や気象、さらには航空法などについても学ぶ必要があります。パイロットになるためには、実技と学科の両方で高いレベルが求められますが、桜美林大学では学生の成長を全方位から支える環境が整っています。航空業界の現場で経験してきたことを次世代のパイロットに伝えていくことが私の使命だと考えています」

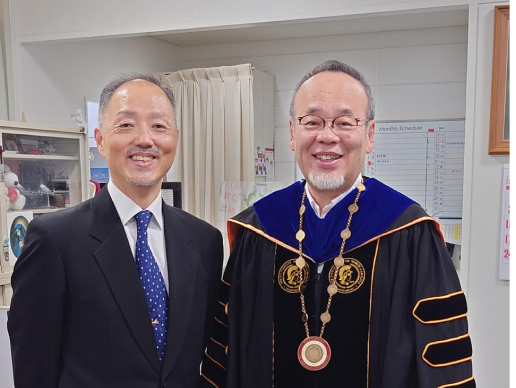

教員紹介

Profile

植田 勝典准教授

Katsunori Ueda

1968年、大阪府生まれ。1993年に航空大学校を卒業後、日本航空株式会社へ入社。ボーイング767副操縦士へ昇格した後、2006年に機長に昇格。運航技術部 試験飛行室にて767新造機領収に従事した後、運航訓練部 訓練審査企画室、地上教官室にてアプリ開発や運航乗務員の指導にあたる。2023年より現職。主な担当科目は「情報リテラシー」「空中航法」「管制と気象」。

教員情報をみる