- 図書館のご案内

- オべリンナー著作のご紹介

- 本学教員著作紹介

- 2024年度の本学教員著作寄贈図書

2024年度の本学教員著作寄贈図書

人新世のヒューマニズム

著者名:片山博文

出版:桜美林大学出版会

請求記号:113.3/Ka84

本書は、「ビッグヒストリー」についての私の研究成果をまとめたものです。ビッグヒストリーとは、138億年の宇宙地球史を振り返ることにより、宇宙における人間の立ち位置を考える学問・運動です。ビッグヒストリーを本格的に論じた研究書として、本書はおそらく日本で初めてのものだと思います。「人新世」と呼ばれる現代は、「人間とは何か」が根本から問い直される時代です。近代における経済成長と豊かさの実現が、他の生命の犠牲によって成り立っていることが明白となり、人間中心の考え方にますます疑問が呈されるようになってきています。本書は、人間に対する問い直しと新しいヒューマニズムの構築を、ビッグヒストリーの「宇宙的視点」をもって行おうとするものです。私は本書で、宇宙的視点によって近代の人間中心主義の徹底的な批判を行い、「宇宙的ヒューマニズム」という新しいヒューマニズム観を示そうとしました。本書を通じて、ビッグヒストリーのもつ壮大なヴィジョンと豊かな可能性を感じていただければと願っています。

現代社会の深層構造と人権

著者名:中島吉弘

出版:桜美林大学出版会

請求記号:316.1/N34

ハンセン病国賠訴訟の熊本地裁判決(2001年5月11日)と 東京電力福島第一原子力発電所の過酷事故(2011年3月11日)は、現代の日本社会のみならず世界社会をも震撼させた歴史的事件であるといるだろう。一見、無関係にみえるこの2つ歴史的事件を社会哲学の立場から考察すると何が見えてくるのか。本書は、人権と正義を擁護する社会哲学の立場から見たこれらの事件の深層にある核心(構造)を根源に遡って捉え、われわれの社会や国家、文明の来るべき姿を考察した論文の集成である。

体育理論の教材になるスポーツ基本法の裁判例 : 法教育の一つの形

著者名:山口裕貴編著

出版:共同文化社

請求記号:374.92/Y24

中学校、高校の体育の「体育理論」では、スポーツ基本法に触れるという学習指導要領解説からの指示がある。全国の中高保体科教員の方々は、この点にどれほどの注意を払って行動しているだろうか。本書では、スポーツ基本法に関する様々な紛争を取り上げ、法教育の一つの形としての体育理論の授業内容を提供する。スポーツ基本法は何を示し、現実の社会ではどういったスポーツ紛争が起きているのか。ぜひ、生徒たちに、法と社会の接点を伝えるとともに、教員の方々も一緒に学んでいただければと思う。

読んで考える学校体育事故裁判 : 教師が知っておきたい法的知識

著者名:山口裕貴編著

出版:共同文化社

請求記号:374.92/Y24

本書は学校体育事故の「判例集」である。比較的新しい体育事故の裁判例(判決文)が下線付き(重要と思われる箇所に著者が付した)で数多く掲載されている。法律用語や法曹界の慣習で使用される独特な言い回しが、一般人でも分かるように書き換えられており、平易で読みやすい。教師が体育事故を起こさないため、もしくは不可避的な体育事故に遭遇したときに自分の身を守るための知識が得られる一冊である。

異文化へのアプローチ : 文化人類学入門

著者名:中生勝美

出版:北樹出版

請求記号:389/N41

世界各地の日本語で書かれた民族誌をあつめて、その社会、歴史、文化、宗教について解説したもの。内容は、1章バリ島民:伝統舞踊と社会変化、2章 ナバホ族:ネイティブ・アメリカンの歴史と宗教、3章アラスカ・エスキモーの社会、第4章 アフリカ・ナイル川上流のヌエル族:牧畜・血族・内戦、第5章 中央アフリカ:ピグミーの狩猟、第6章 イスラム世界:モロッコ・フェズの社会生活と聖者信仰、第7章 トロブリアント諸島の母系社会とクラ交易。

それぞれの社会は、日本人が戦後に調査したり、その社会についての外国語の研究を翻訳した本を参考に、世界の諸民族の文化を概説したもの。

変容する中華世界の教育とアイデンティティ (早稲田現代中国研究叢書:6)

著者名:阿古智子, 大澤肇, 王雪萍編

出版:国際書院

請求記号:372.22/A38

現代中国の起源を探る : 史料ハンドブック

著者名:中村元哉, 大澤肇, 久保亨編

出版:東方書店

請求記号:222.077/N37

柳宗悦とウィリアム・モリス : 工藝論にみる宗教観と自然観

著者名:島貫 悟

出版:東北大学出版会

請求記号:750.21/Y52/S

なぜ工藝は人間にとって重要なのか?近代の産業化の渦中でこの問いを正面から取り上げた柳宗悦とウィリアム・モリスの思想は、藝術論の枠にとどまらず、ルネサンス以降の人間観や自然観を根底から問い直すものでした。民藝運動とアーツ・アンド・クラフツ運動を支えたそうした両者の思想は、その背後にいかなる奥行きをもち、また、そこにはどのような共通性と差異があったのか。本書は、近年再評価の機運高まる両者の思想に、比較思想の観点からアプローチし、その関係について新しい理解を提示しようとする試みです。民藝が好きな人も、モリスのデザインが好きな人も、似て非なるそれら二つの文化の関係について深く考えたことのある人は少ないのではないでしょうか。表紙に配した柳とモリスの真剣なまなざしに心惹かれた方は、是非手に取って中を覗いてみてください。

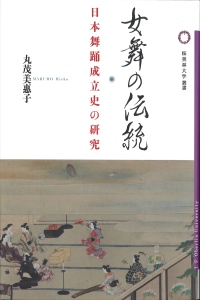

女舞の伝統 : 日本舞踊成立史の研究

著者名:丸茂 美惠子

出版:桜美林大学出版会

請求記号:769.1/Ma55

本書は、芸能史学の一分野としての日本舞踊の成立について、従来の様々な問題点を解明したものである。第一部では舞の源流と由来を白拍子とする〈佐渡島系伝承〉の再検証に重点を置いている。第四章からは図像分析の方法を取り入れ、図像と身体の稽古事を結びつけた画期的な内容になっている。第二部は『舞曲扇林-日本舞踊 基本と本質-』(私家版、2011)を改訂して再録したもの。歌舞伎最古の理論書『舞曲扇林』を取り上げ、著者河原崎権之助の出自と経歴、〈佐渡島系伝承〉の真意、十六番小舞を含む文章化された身体表現について考察している。本書は全編を通して、日本舞踊の身体はどのように生まれてきたのかを探り、歌舞伎とは異なる日本舞踊の独自性を論じている。著者、渾身の書である。口絵には女舞図、末尾には資料「近世初期舞踊図像一覧」を付してあるので、舞踊のみならず絵画にも興味のある方は、ぜひ手に取ってご覧ください。

ページの先頭へ